【コラム・玉置晋】20XX年、ここは岩手県大船渡シティ。岩手県を南北に伸びる北上山地の地下には全長50㌔の巨大な線形粒子加速器「国際リニアコライダーILC:International Linear Collider」が建造中。このプロジェクトの建設資材が大船渡港に陸揚げされる。

リアス式で水深が深い構造は大型運搬船の発着に有利で、トンネル掘削のための大型シールドマシンや粒子加速器の精密な部品が到着すると、大型トレーラに乗せられ内陸部に運ばれていく。来月には世界中から科学者や技術者が集まり、国際シンポジウムが開催される。

ここでは、もう一つの巨大計画「地球防衛拠点化プロジェクト」が進行中。米国ホワイトハウスでは、2010年代に地球接近小天体(NEO:Near Earth Object)や宇宙天気(Space Weather)による災害への準備戦略を進めてきたが、これを発展させ、国連直属の特務機関本部の設置場所として、大船渡シティが選定された。

振り返ると、2018年のあの講演から始まったのだ。

一緒に地球防衛しませんか?

ごめんなさい。上記はフィクションです。得意の妄想力を発揮してしまいました。ですが、実現するよう働きかけていきましょう。

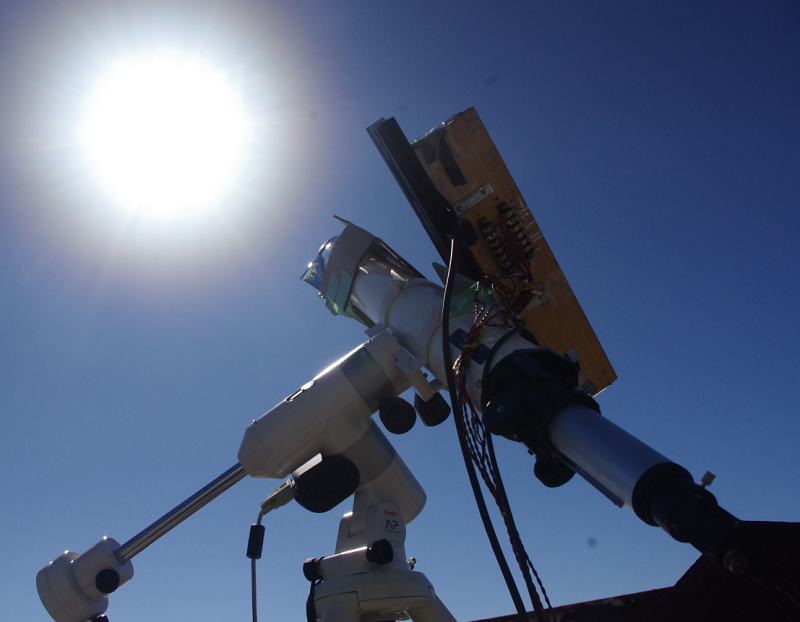

さて、2018年10月18日、大船渡市を中心に活動されている「宙詠(そらよ)みサークル 朔(さく)」が主催するサイエンスカフェで、お話をさせていただきました。お題は「一緒に地球防衛しませんか?~宇宙天気防災プロジェクトチーム結成!~」です。

質問「宇宙の天気、知っていますか?」。最近、僕が講演させていただく際には、このネタを入れることにしています。僕は、宇宙天気にどっぷり漬かりすぎて、宇宙天気の知名度はすでに相当あると思っていましたが、9月1日に開催された「放送大学茨城学習センター教員・学生講演会」(本コラム21参照)では40名中2名(5%)でした。

これは、宇宙天気災害を危惧する者として看過しがたいデータです。さて、今回の大船渡講演では20名の方が参加してくださった中で4名(20%)の方が御存知でした。というわけで、岩手県の勝ち。次は水戸市で12月15日に講演する機会があるので、茨城県人がんばりましょう。

太陽のくしゃみ(フレア)で大打撃

講演会会場は、前面のスクリーンから後方の入口まで6.5㍍。このサイズを太陽と地球に当てはめると、230億分の1です。スクリーンの所にグレープフルーツぐらいの太陽があります。すると、地球は入り口に落ちている一粒の胡麻(ゴマ)。我々人類は地球胡麻の表面で生活し、太陽からの熱エネルギーの恩恵を受ける一方で、太陽のくしゃみ(太陽フレア)で大打撃を受ける可能性がある。

こんな話を、皆さん真剣に聞いてくださり、質疑応答も活発で時間オーバするほどでした。地元新聞社の方も取材にいらしていて、翌週の新聞で大きく取り上げてくださいました。大船渡の皆さん、いや、地球防衛隊の諸君、本当にお世話になりました。さあ、「地球防衛拠点 大船渡シティ」構想のスタートです。(宇宙天気防災研究者)