【コラム・橋立多美】2012年、大田区の八百屋の店主は、知り合いの小学校教諭から「給食のない日はバナナ1本で過ごしている児童がいる」と聞いて涙が止まらなくなった。親が食事を用意できない貧困家庭の子どもたちに食事を提供する子ども食堂を始めた。今や無料または低料金で食事を提供する子ども食堂は全国150カ所に広がり、地域住民や自治体が主体となって取り組んでいる。

その背景には共働きやひとり親世帯の増加による子どもの孤食などの実態や、14年に子どもの貧困対策法が施行し、「日本の子どもの6人に1人が貧困状態にある」との厚労省の調査が追い風となり、増加の流れはさらに加速している。

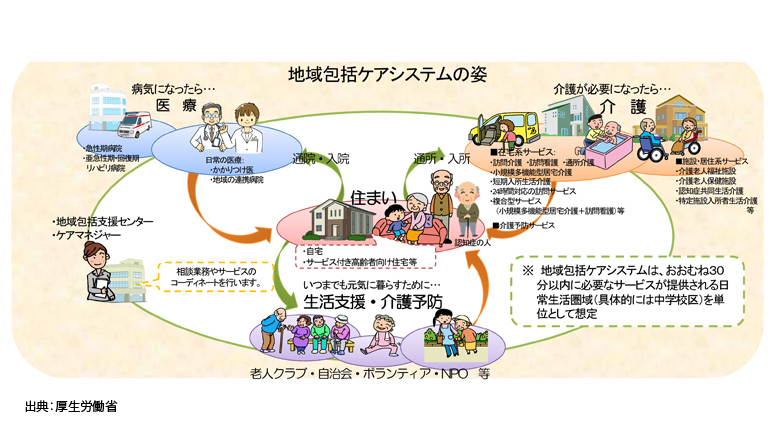

つくば市は今年度、生育環境によって教育の機会が得られない、または健やかな成長に必要な衣食住が確保されていない子どもの格差を解消するための「こども未来室」を設置。子どもたちの居場所づくりとして、11月1日から子ども食堂補助金の交付団体を募集している。同市は経済的理由で就学が困難な児童・生徒は市内に約1300人いるとしている。

子どもの食事難や孤食に対する問題は、親の就職や離婚状況が深く関連しているため、根本的解決方法を見つけるのが難しい。しかし難しいことは脇に置いて、とにかく目の前の子どもたちにおいしくて温かいご飯を食べてもらおう」と一石を投じているのが子ども食堂なのだ。

ただし、単にお腹を満たすだけでなく、食育に気配りした献立が提供されている。それは経済的にゆとりの無い家庭の子どもは、ゆとりのある家庭の子どもに比べて「野菜」「魚」「果実」を食べる頻度が低く、特に「野菜」は有意差が見られ、菓子パンやカップ麺などのインスタント食品の摂取頻度が高い傾向にあるからだ。

どんな活動も「人・モノ・金」が必要

「広がれ、こども食堂の輪!全国ツアーin茨城」実行委が昨年1~2月に県内16団体を対象に実施した実態調査によると、開催頻度は月に1、2回で時間帯は平日夜が多い。子どもの利用は無料と100円が半々。献立は野菜を使った和洋中とバラエティに富む。資金に余裕がない団体が大半で食材は農協や生協、フードバンク、地域住民からの寄付が頼みの綱のようだ。ちなみにフードバンクは常温で保管できる食材に限られ、基本的に生鮮食料品は取り扱わない。

最近、子ども食堂を運営する某団体が野菜の寄付を呼びかけるチラシを茎崎地区の農家一軒ずつに投げ込んだ。農家の主婦は「人助けは分っているがうちも生活がかかっているし…」と困惑した様子。善意の押し売りはいただけない。家庭菜園で採れた食べきれない野菜を寄付したり、農協が規格外品を提供している例がある。同市でも農協と連携することは可能だろう。

ここからはお叱り覚悟で書く。どんな活動も「人・モノ・金」が必要で、まして子ども食堂は食品衛生やアレルギーなど課題は山積みだ。始めることはできても、持続するのはスタート時よりも困難が伴うだろう。現に場所の問題で閉鎖した子ども食堂がある。大人の都合でオープンしたり止めたりするのは、手に入れた居場所を失い大人への不信感を植え付ける。支える対象が子どもの場合、責務が重いと自覚してほしい。子ども食堂を一過性のブームに終わらせないためにも、関係機関と連携して継続してくれることを願う。(ライター)