【コラム・浅井和幸】とてもまじめな方たちは、自分が傷つきたくないだけでなく、人を傷つけたくない、間違いを起こしたくないという気持ちが強くなりがちです。それが過ぎると、一度のミスが、まるで致命傷であるかのようにおびえ、避けるようになります。

相談を受けていると、人を傷つけたり、ミスをしたりしないためにはどうすれば良いか? もし、人を傷つけたらどうすれば良いか? という質問を受けることがあります。まずは、お互いを知りあうこと、そして、その場での相手の気持ちを知るため、コミュニケーションをとることが大切です。

もし間違いを起こしてしまったら、もちろん、時と場合、その程度によりますが、まずは自分に非があるのであれば、謝ることが大切であると伝えます。謝っても許してくれないような敵は、相手にしないとか、徹底的に戦うなどの方法があるかもしれません。むしろ、敵の意見を聞くよりも、自分の見方や好きな人、尊敬する人の意見や価値観を大切にしましょうと伝えます。

上記に出した、おびえや避ける思考、行動は、不謹慎や自粛という考え方になり、時には、攻撃に使われるようになります。東日本大震災の時に、このような大変つらい思いをしている人がいる状態での楽しみは不謹慎だ。だから、花見で酒を飲むのは自粛しようと、被災者をおもんばかることが起こりました。

よく想像することが大切だといわれますが、現実を見ずに考えるだけで花見を自粛することが、むしろ酒を買ってほしいという被災者の気持ちを無視することにもつながりました。

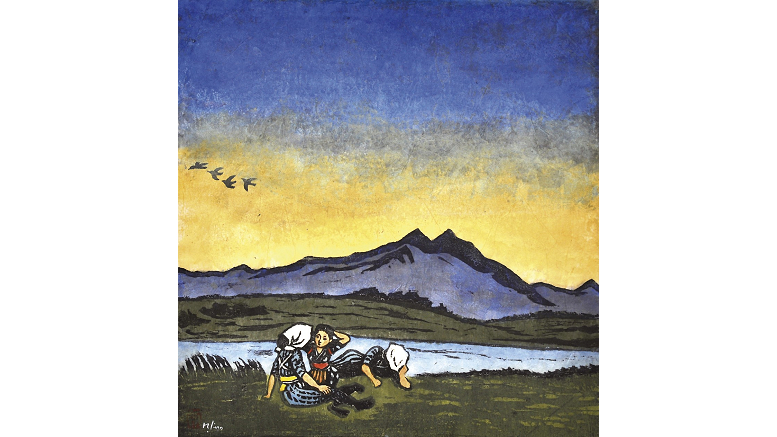

喜びも悲しみも全てがある世界

ある知り合いの祝いの日に、ある国でのテロがあったことを出して、「こんな日に喜ぶことは不謹慎だけど、おめでとう。」という言葉を送った例がありました。不幸なことが起きていない日というものは、悲しいことですがないのです。まじめも過ぎると、おめでとうですら、真っすぐに言えなくなってしまいます。

どのようなことでも、全世界、全人類を考慮したら、不謹慎にすることが出来ます。「青空がきれいだなぁ」は、視覚障害者や、風邪やけがで外に出られない人に対して不謹慎。「結婚おめでとう」は、結婚もできずに亡くなった方に対して不謹慎。「このケーキ美味しいね」は、甘いものが食べられずに苦しんでいる人に対して不謹慎。「あ~、よく寝た」は、不眠症の方に対して不謹慎。

何も、わざわざ苦しんでいる方の前で、大げさに喜べと言っているわけではありません。喜びも、悲しみも、楽しさも、苦しさも、全てがあるこの世界。それぞれが支えあい、励ましあい、快も不快も分かち合える、それもできる部分でということ。

何の落ち度もなく振舞うことはできません。失敗をしながらも、より良い生活を目指すことが大切なのではないかと思います。といっても、この文章すら、誰かを傷つけている可能性はあります。不謹慎な文章は、この辺で終わりにします。(精神保健福祉士)