【戸田さつき】筑波学院大学(つくば市)の草地万里(ばんり)さん(20歳)が、今年1月、静岡県で開催された「静岡ディアボロコンテスト2019」で、男子ビギナー部門2位、男子テクニカル部門16位に入賞した。昨年のビギナー12位からの大躍進だ。

ディアボロとはジャグリングの一種で、おわんを二つつなげたような形のコマ。それを2本のひもの上で回転させる。ジャグリングというと大道芸の印象が強いが、昨今は人に見せる演技ではなく、スポーツ競技としての側面が注目されているという。

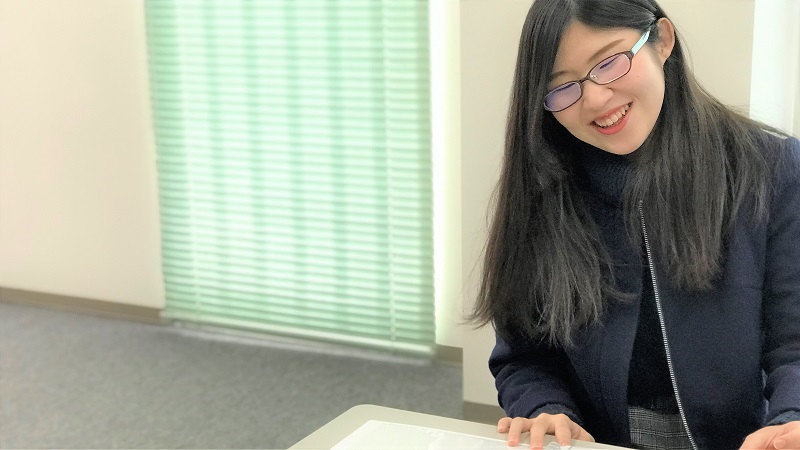

日立市生まれ。現在、同大経営情報学部ビジネスデザイン学科3年。メディア方面への進路を希望し、デザインが学べる同大に入学した。

ジャグリングとの出合いは高校時代。地元で開催された「ひたち国際大道芸」でパフォーマンスを見た。興味を持ったものの、その時は自分がやるとは思わなかったという。

入学してから、ジャグリングサークル「Farce(ファルス)」を知り、道具に触れて「やってみたい」という気持ちが高まった。高校時代に創作ダンス部にいたのも手伝って、最初は難なくステップアップ。しかし、覚えていく技の難易度が上がると挫折を味わった。

そこで、他の大学とのジャグリングサークル交流会や関東一円で開かれるディアボロ交流会に参加。他校の学生の積極的な姿勢に圧倒されたが、世界で活躍する選手の存在も知り「もっと上手くなりたい」と強く思うようになった。

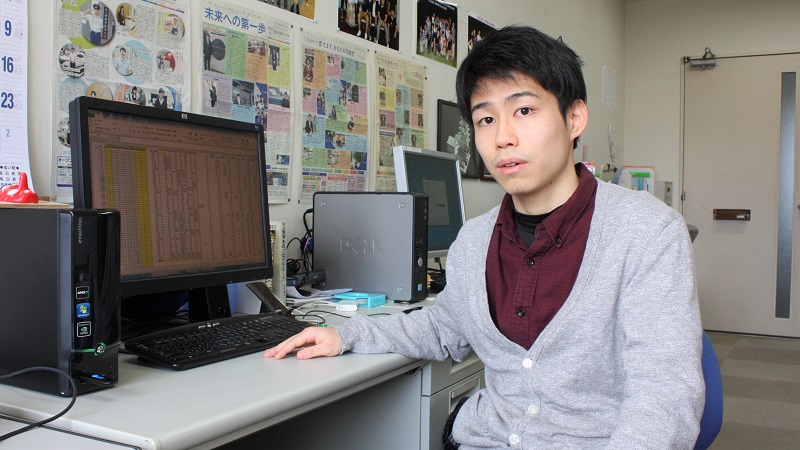

練習はサークル活動の他に、自主的に公園などでも行っている。さらに体を回転させる動作を自宅で練習している。ディアボロは体を回転させる動きが多いため、体作りにも余念が無い。練習風景をスマートフォンで撮影し、形をチェックする。その努力を周囲も認め、コンテストで上位入賞した際は「できると思っていた」と声を掛けられたほど。

目標とするのは、昨年の第5回関東学生ジャグリング大会男子個人部門2位に輝いた菅野晟永選手。オリジナルの技で演技する選手として知られる。ディアボロには基本的な技と、基本から派生した技、完全にオリジナルの技があるが、今後はオリジナルを開発していきたいと話す。

高難度の技を習得し、ノーミス、ノードロップ(落とさない)で演技を終えた瞬間の達成感こそが喜びと話す。ディアボロを始めて3年目。来年のコンテストではビギナーではエントリーできない。世界チャンピオンや活躍する選手がひしめく「魔境」と呼ばれるテクニカル部門での上位入賞を目指し、今日も練習に励む。

技を披露する草地さん

➡筑波学院大学の過去記事はこちら