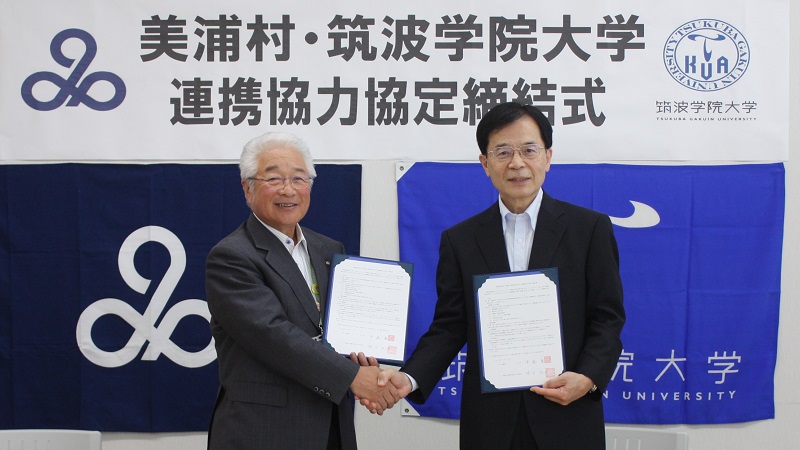

筑波学院大学(つくば市吾妻)は、学生が教室から地域に出て、NPOや企業などと社会貢献活動をするオフ・キャンパス・プログラム(OCP)に取り組んでいる。経営情報学部ビジネスデザイン学科3年の枝晃雄さんは昨年、認定NPO法人水戸こどもの劇場が実施している放課後子ども教室で約2週間、指導員の手伝いをしながら子供たちと過ごした。活動を通してコミュニケーション力がついたと成果を強調する。

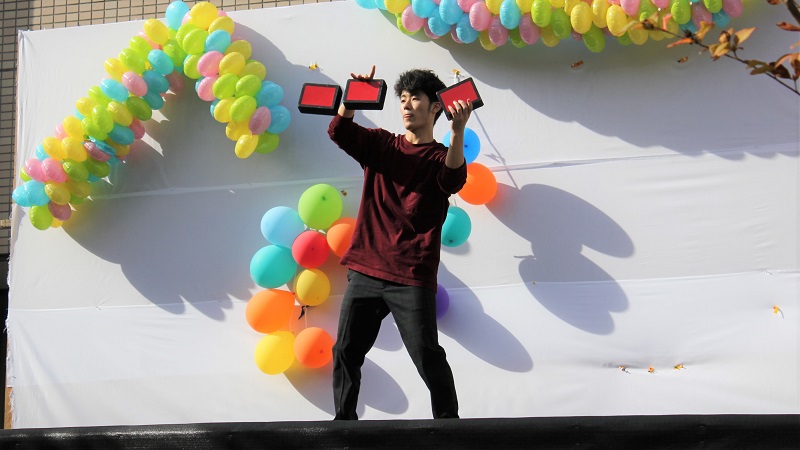

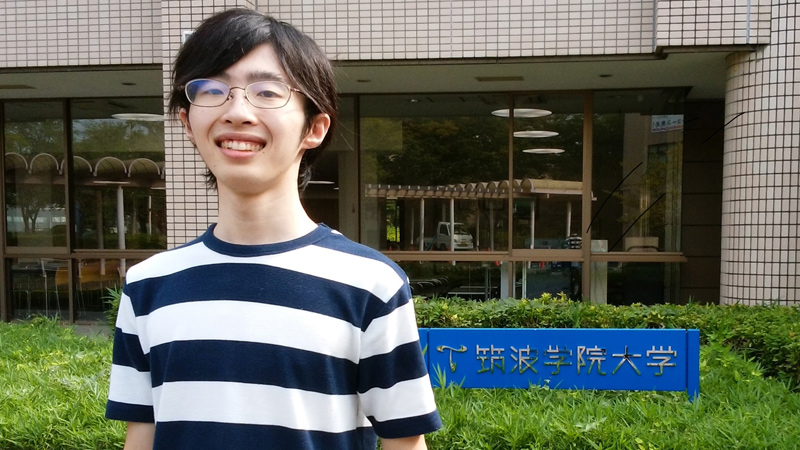

枝晃雄さん=つくば市吾妻、筑波学院大学

枝晃雄さん=つくば市吾妻、筑波学院大学

筑波学院大学

経営情報学部ビジネスデザイン学科3年

枝晃雄さん

県立茨城東高校出身

―昨年、認定NPO法人水戸こどもの劇場(水戸市見川)で活動しました。なぜ選んだのですか。

子供が好きなので、子供たちと接してみたい、どんな接し方があるか勉強したいと思いました。

―どんな活動をしましたか。

去年8月、夏休み中の約2週間、水戸こどもの劇場が茨城大学附属小学校で実施した「放課後子ども教室」に参加し、指導員の手伝いをしました。子供たちは小学1年生~3年生まで30人くらい。午前10時から午後4時まで、子どもたちと外で遊んだり、室内でオセロをやったり、映画を見たりして過ごしました。毎日、お弁当を持参して一緒に食べたりもしました。

―子供たちと接する上で心掛けた点はありましたか。

こどもの劇場の指導員の方からは「子供たちに『あーしなさい、こーしなさい』とは言わないでそっと見守ることと、子ども同士のけんかで暴力があったときはすぐに止めること」の二つを注意するように言われました。

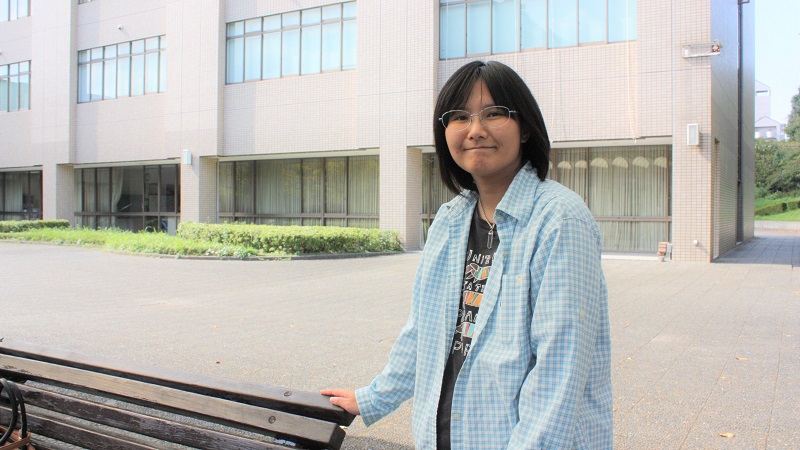

最初はこちらが話し掛けても、子供たちから返事が返ってくるだけだったのですが、毎日通ううちにだんだん慣れて、そのうち子供たちの方から話し掛けてくれるようになりました。1週間目くらいのとき、割った竹にそうめんを流して流しそうめんをやったんです。一緒に食べたのをきっかけに、子供たちとの距離が縮まったような気がします。

男子から将棋をしようと誘われて、それまで知らなかった将棋のルールを覚えました。女子からは折り紙でアクセサリーを作ろうと誘われ、一緒に作ったりしました。

―どんなことを学びましたか。

子供たちと接する場合は大人と違って、次はどんな行動をするのかを想定しながら接することが大事だということを学びました。元気に走り回っている子がいたら、転んでしまうかもしれないと想定しながら見守るということです。指導員の方はその点、上手にやっていて、さすがだと思いました。

とても元気な男の子と女の子がいて、帰宅して親に話すと、自分も子供の頃、元気に走り回っていた子だったと言われ、自分の子供の頃を振り返る機会にもなりました。最終日に子供たちからお礼の手紙とか、ヒマワリの種、紙風船などをもらったのですが、今も大切にとってあります。

―活動を通して得たものは何ですか。

コミュニケーションの仕方と、子供のことを考えて行動するということです。もともと自分から知らない人に話し掛けるのが苦手だったのですが、OCP活動を体験して、大学の授業や話し合い場で自分から意見を言うことができるようになり、コミュニケーション力がついたと思います。

子供のことを考えるということは、僕は今、ファミリーレストランでアルバイトをしています。ある日、家族連れのお客さんが来て、子どもがゼリーを床に落として泣いてしまったんです。このとき、店長に言われなくても、自分から新しいゼリーを持って行ってあげることができました。お客さんにはとても感謝されて、相手のことを考えて行動するというのはこういうことかと実感しました。

放課後子ども教室で子供たちと一緒に流しそうめんを食べる枝晃雄さん(中央)=水戸こどもの劇場提供

放課後子ども教室で子供たちと一緒に流しそうめんを食べる枝晃雄さん(中央)=水戸こどもの劇場提供

―大学では今、どんな勉強をしてますか。

ビジネスデザイン学科なので、パソコンで映像をつくったり、イラストを描いたりしてます。ものづくりに興味があるので、人気商品になるようなシステムを開発したい。それから子供からお年寄りまでだれで遊べる簡単なルールのゲームなども作りたいと思ってます。

―なぜ筑波学院大学を選んだのですか。

水戸に住んでいるので、当初、水戸周辺の大学に行くことも検討したのですが、システムエンジニアを目指しているので、パソコンやデザインの教育に力を入れている筑波学院大学に進むことを決めました。今、水戸から電車とバスで1時間半かけて通ってます。頑張って勉強してシステムエンジニアの道に進めるようになりたいと思います。

―大学生活はどうですか。

大学はにぎやかで楽しいです。人見知りする性格なので、入学した当初は自分から人に話し掛ける勇気がなくて雰囲気になじめなかったのですが、今はいろんなことを話す友達もできて楽しく過ごしてます。

今年夏には日立市のソフトウェア開発会社にインターンシップに行く予定です。これからもっと勉強を頑張って、専門的な知識を一つでも増やしたいと思っています。

(聞き手・鈴木宏子)