【崎山勝功】筑波学院大学(つくば市吾妻)附属図書館1階で週末に図書館カフェ「おいしいミュージアム 2018夏と秋の物語」が開かれている。図書館1階がカフェになり、秋のメニューとして澤田茶園(牛久市女化)のお茶、ヤマイチ味噌(同市島田町)の20年醸造みそで味付けした焼き菓子などを提供している。

澤田茶園の日本茶(左)とヤマイチ味噌で味付けした「みそゴーブル」 お茶は同茶園で無農薬栽培された茶葉を使った日本茶、ほうじ茶、和紅茶=メモ=を提供している。日本茶は同一の茶葉を3回使っていれ、味の違いが楽しめる。初めてお湯を注ぐ一煎(せん)目は、味が濃く甘みが感じられる。一煎目で茶葉が開いた状態に再度お湯を注ぐ二煎目は、少しあっさり目で飲みやすく程よい甘みも残る。三煎目はすっきりとした味わいで、いわゆる出がらしの悪いイメージは無い。日本茶は約80度の温度でいれるが、ほうじ茶や紅茶は100度でいれるなど、お茶によっていれ方が異なる。

日本茶と一緒にみそ味の焼き菓子「みそゴーブル」が一緒に出される。みそ味の焼きおにぎりのような味わいで、日本茶との相性がいい。

運営スタッフの同大経営情報学部ビジネスデザイン学科3年の久野明日輝(あすき)さん(20)は「(緑茶の)提供の仕方を説明しながらお出ししている」と説明する。同3年の津久井茜さん(21)は「お茶は茶葉によって入れ方が違うし、抽出する時間が違うので、『どのお茶がどれだっけ』と迷ってしまうことがある」と話した。同3年の鎌田八汐(やしほ)さん(21)は「スムーズに(日本茶を)提供する方法を考えるのが大変だった」と述べた。

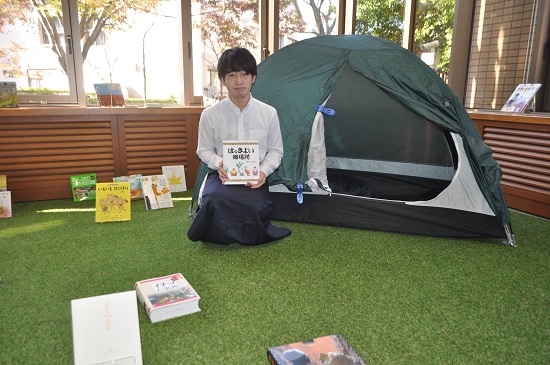

図書館の中央のテーブルには、学生たちが選んだ飲食に関する本など約100冊が並べられている。子ども連れの来場者も楽しめるよう、子ども用コーナーも開設され食に関する絵本が置かれている。澤田茶園とヤマイチ味噌を紹介する写真パネルも展示され、お茶の栽培やみそ作りについても学べる。

子ども用コーナーで絵本の紹介をする「おいしいミュージアム」スタッフ=同 来館した千葉県柏市の50代会社員女性は、ブラックピーナッツ、20年醸造のみそで味付けしたかりんとうのセット「黒と黒」に、ほうじ茶(合計税込500円)を注文。「来週25日につくばマラソンを走るので、スタート地点の確認のために来て、カフェに寄った。ほうじ茶は思ったより苦みを感じたが、かりんとうやピーナッツはおいしかった」と話した。

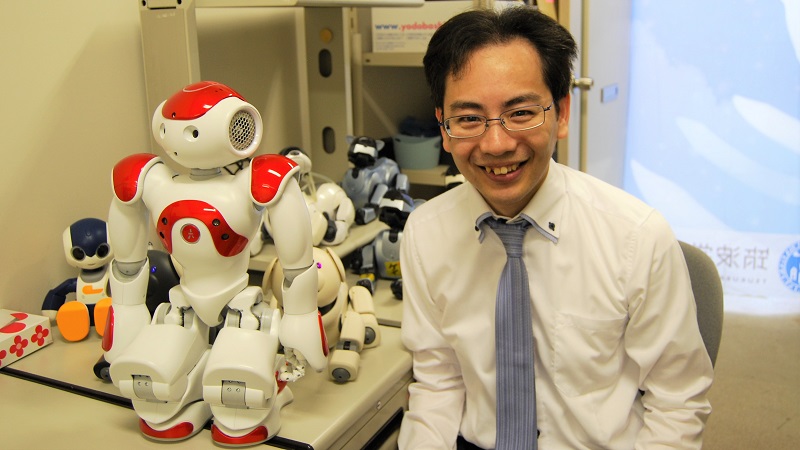

同カフェの運営を指導する、同大の塚原正彦教授(56)は「収集した資料をいかに一般の人に楽しく見てもらうか、それを家に持ち帰って楽しんでもらうのが本来のミュージアムのあり方」と説く。

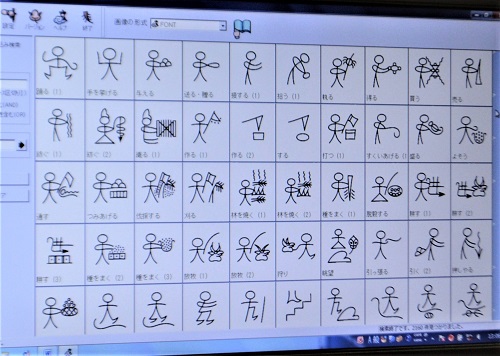

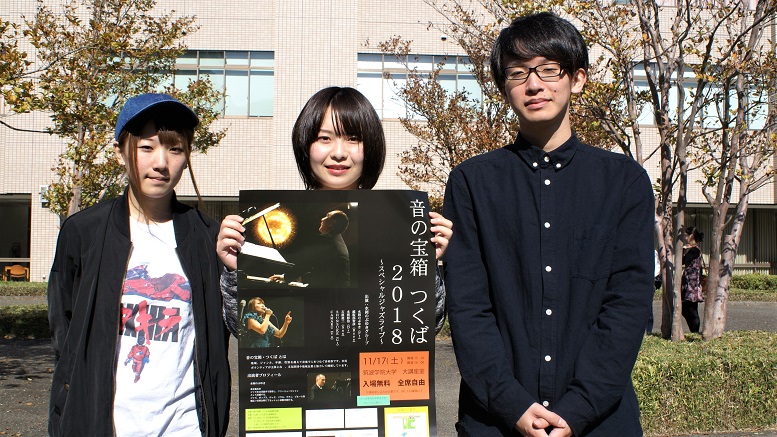

澤田茶園とヤマイチ味噌の取り組みを紹介するパネル展示を説明する同大の塚原正彦教授=同 ミュージアムグッズ開発し各所に出店計画 同大では今年4月から、地域資源を観光など地域活性化に役立てる文科省の職業実践力育成プログラム「地域デザイン学芸員」の育成に取り組んでおり=6月9日付け =、同カフェは学芸員の育成訓練の一環として行われている。

今後の展開として、同カフェで提供している商品を持ち帰りできるように、学生たちが商品を入れる持ち帰り用のパッケージのデザイン製作に取り組んでいるほか、12月ごろには、牛久大仏(阿見町)にミュージアムショップを展開する予定。来年ごろには同大内のレストラン「グルマン」や茨城空港(小美玉市)にも出店する計画で、塚原教授は「社会人と学部の学生がジョイントしながらミュージアムグッズを開発し、ビジネスとして展開することも視野に入れている」と語った。

◆図書館カフェは11月は24、30日に開店。12月以降の開店日は確認が必要。開店時間は午前10時~午後3時。主なメニューは▽黒と黒(ブラックピーナッツ、20年醸造のみそで味付けしたかりんとう、各種お茶1杯)500円▽澤田のヴィンテージ茶葉(日本茶、ほうじ茶、和紅茶)各種1杯200円など。

【メモ】