【コラム・先﨑千尋】4月28日、水戸市の県民文化センターで「脱原発をめざす首長会議」が年次総会を開いた。この首長会議は、東京電力福島第1原発の事故後の2012年4月に、原発に依存しない社会をめざし、再生可能なエネルギーを地域政策として実現することを目的に設立され、村上達也東海村長(当時)らが世話人になった。現在は現元合わせて全国で100人の首長がメンバー。県内では五十嵐立青つくば市長、今泉文彦石岡市長、豊田隆北茨城市長ら9人が入っている。

今回の総会は、日本原電東海第2発電所の再稼働や運転延長を巡って、立地市町村に加え周辺5市に実質的な事前同意権を認める新協定が日本原電と結ばれたことを高く評価し、他地域にも広めようと初めて水戸市で開かれた。

総会では、「事前了解権拡大を認める安全協定締結を全原発事業者に求める決議」、「事前了解権を再稼働の要件とする法整備を求める決議」、「新エネルギー基本計画で脱原発への工程を示すとともに電源構成で再生可能エネルギーを44%以上とするよう求める決議」の3本と「原発ゼロ基本法案の速やかな審議入りと成立を求める緊急声明」が採択された。

総会の冒頭、世話人の一人の村上さんは「東海第2の30㎞圏内に96万人、20㎞圏内だけで80万人が住んでいる。福島では20㎞圏内の8万人が7年以上経った今でも悲惨な生活を強いられているのに、原電は東海第2を動かそうとしている。再稼働を阻止しよう」と呼びかけた。また総会後の記者会見で村上さんは「日本は地震大国であり、津波の危険性、火山列島で火山灰の影響もあり、原発にとって危険きわまりない。わが国は本来原発を持ってはならない国土だ」と述べた。

この日の総会前に、都留文科大学の高橋洋教授(エネルギー政策)が「脱原発は可能か?エネルギー転換の実現に向けて」と題して会員と一般市民を対象に講演し、世界的な再生可能エネルギーの導入拡大を踏まえ、社会の仕組みを変えれば原子力や石炭火力からの脱却はできると訴えた。

高橋教授は「脱原発は技術的には可能で、一定の合意を図る必要がある。先進国では2000年代以降、原発の発電設備容量は漸減し、中国など新興国でも2010年代に入り、コストの減少により太陽光など再エネの導入容量が急速に拡大している」と紹介した。

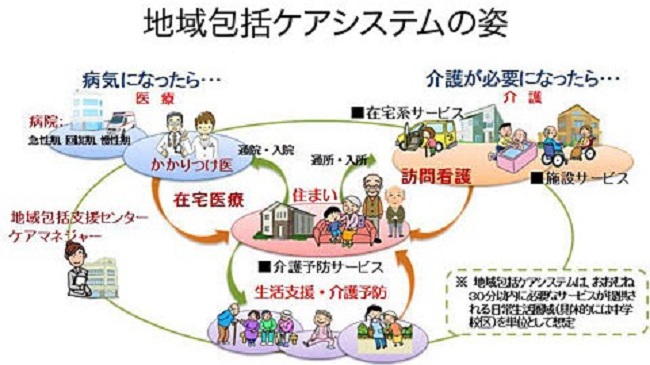

また、「福島第1原発事故以降の安全対策強化などから、原発はリスクが高く、世界的に続けにくい事業になった」と指摘した。その上で、「日本では再生可能エネルギーに向けた課題として、全面的な発送電分離や東日本で一体的に電力を融通し合うといった送電網の広域運用が非常に大切になってくる。地域エネルギー事業も推進すべきだ」と述べた。

同会議は今年度の活動計画として、国会議員や政党との意見交換や連携・協力に力点を置く、としている。(元瓜連町長)