【コラム・玉置晋】3月も終盤、年度末は毎年毎年、報告書の作成などで大忙しです。もちろん、年度当初にしっかり計画し、年間を通し管理し、実行しておれば、もっとスマートに事は運ぶのですが。残念ながら、そう上手くはいかず、「ウウ、来年こそは」と毎年反省するわけです。余計な仕事を増やしているアナタ(そして僕)、いい加減、働き方改革しましょう。

さて、年度末につき、人事異動の季節であります。僕の奥さんは助産師をしているのですが、長年お世話になっている助産師の師匠が今の職場を退職されることになり、退職祝いを兼ねた女子会に僕も参加させてもらっています。時間は22時を過ぎ、2次会のファミレスに移動し、隣で女子の皆さまはお話に盛り上がっています。恐縮ですが、僕はそろそろ本コラムの原稿を書かねばなりません。

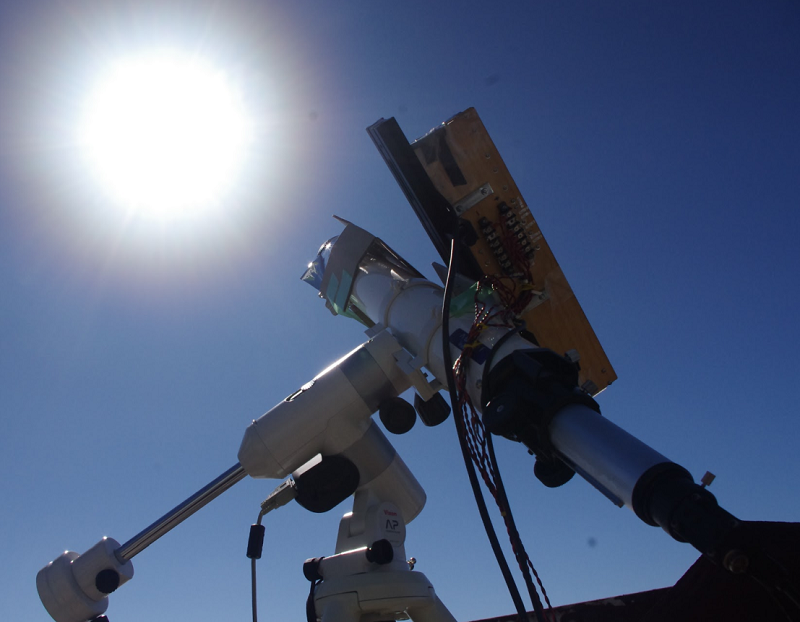

今回のテーマは、オバマさんが米大統領であった時代の話です。2012年7月、地球からみて太陽の裏側で大きな爆発がありました。この時、磁場を伴った巨大なガスの塊が宇宙空間に放出されました。あと2週間早ければ地球方向に放出されていたはずです。

米コロラド大学の先生たちの論文「2012年7月の太陽放出現象を極端宇宙イベントと定義」[1]によると、「もしガスの塊が地球方向に放出されていたならば、19時間で地球周辺に到達し、1852年に発生した観測史上最大の宇宙天気イベント「キャリントンイベント」を上回る磁気嵐が発生した可能性があった。我々は、この様な極端宇宙天気現象が電力網の様な技術システムへ与える影響について、早急に議論すべきである」とあります。

この現象、日本ではニュースで取り上げられませんでしたので、あまり知られていません。一方、米国は着々と宇宙天気防災の準備を進めました。2015年には、米科学アカデミーが「米国宇宙天気戦略」[2]、「米国宇宙天気アクションプラン」[3]を公開し、16年にはオバマ大統領令「宇宙天気イベントに対する国家的な備え」[4]が出されました。大統領は替わりましたが、この大統領令に従い、計画は実行に移されているようです。

ここ数年、日本の研究サイドも、宇宙天気を災害としてとらえ、そのメカニズムを解明しようという動きが活発になってきています。今後は、いかに減災するか、いかに復興するかという議論が進められていくと思います。期待してウォッチし、僕もできる限り貢献できるようがんばります。

日本の国会では、あまり生産的ではない話で盛り上がっていますね。働き方改革の恩恵はまだ先なのかな。国会の先生方、国民は働き方をシビアに見ていますよ!(宇宙天気防災研究者)

参考文献

[1] D,N,Baker.; X,Li.; A,Pulkkinen.; C,M,Ngwira.; M,L,Mays.; A,B,Galvin. A major solar eruptive event in July 2012: Defining extreme space weather scenarios. SPACE WEATHER. 2013, vol.11, p.585-591. doi:10.1002/swe.20097.

[2] National Science and Technology Council. “National Space Weather Strategy”. https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/final_nationalspaceweatherstrategy_20151028.pdf

[3] National Science and Technology Council. “Space Weather Action Plan”. https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/final_nationalspaceweatheractionplan_20151028.pdf

[4] US White House. “Executive Order — Coordinating Efforts to Prepare the Nation for Space Weather Events”. https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/10/13/executive-order-coordinating-efforts-prepare-nation-space-weather-events