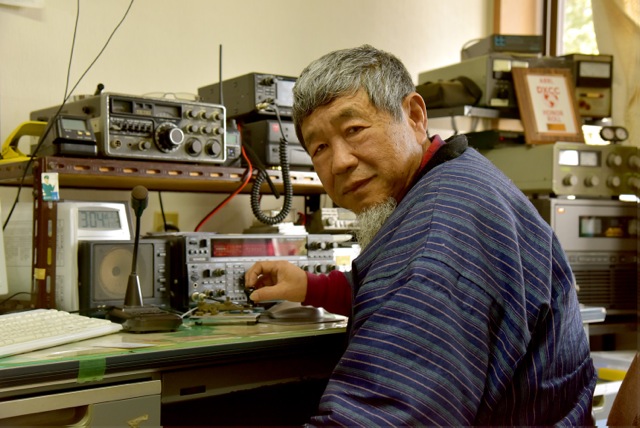

【コラム・室生勝】1903年生まれの父から、町医者は明治時代から往診を行っていたと聞いていた。在宅医療は町医者の仕事だったのだ。このこともあり、私は1976年に診療所を開いたときから、外来通院の患者さんが車の乗り降りが困難になったら、患者さんや家族の希望に応じて臨時往診や定期往診(訪問診療とは言っていなかった)を当たり前のように行っていた。

在宅医療と改まって言われるようになったのは、92年の医療法改正により、在宅医療が入院医療や外来医療と区別されるようになってからである。

90年代から在宅医療に取り組んでいた診療所医師たちは、日本医師会、県医師会、市郡医師会とは関係がない研究会に参加していた。当時の限られた保健福祉サービスを活用して、効果的な手法を工夫しながら在宅医療を実施していた。しかし、その取り組みに共感したのは一部の診療所医師だけだった。

92年に、県医師会地域医療委員会の依頼で「つくば医療福祉事例検討会」の公開デモをつくば市で行ってから、県内数カ所の郡市医師会が在宅ケアカンファレンスを毎月か隔月で開催するようになった。それでも、郡市医師会として会員に在宅医療を勧める活動は低調であった。

2000年の介護保険制度発足後も、県医師会、郡市医師会の在宅医療への取り組みは主治医意見書と介護認定審査会への参加ぐらいであった。06年に在宅療養支援診療所制度が創設されて、やっと診療所医師が在宅医療に参入し始めた。その年に、日本医師会が遅ればせながら「在宅医研修会」を開催している。

日本医師会の在宅医療への取り組みが遅れていた大きな原因は、役員に在宅医療を実践している医師がごく一部で、発言力も弱かったためと思う。さらに県医師会活動は日本医師会の指針通り、また郡市医師会も県医師会の指示通りといった具合で、地域の医師会員も在宅医療が外来診療とは関係のないものと認識していた。

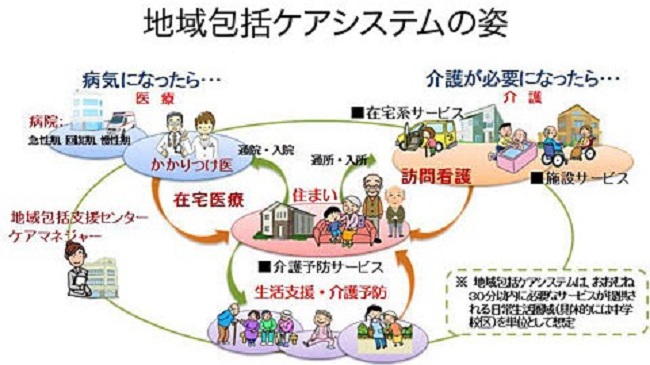

日本医師会が、かかりつけ医の在宅医療と地域包括ケアシステムについて、マスコミを通じ国民にメッセージを送ったのは13年になってからだった。

日本医師会・4病院団体協議会は『医療提供体制のあり方』で「今後の超高齢社会では、これまで以上に在宅医療の充実が必要である。 かかりつけ医による在宅医療を推進すると共に、身近なところにいつでも入院できる病院等を用意して、自宅や居住系施設、介護施設など、どこにいても医療が適切に確保できるように、地域毎に医師会や医療機関が行政や住民と協力しながら、介護など連携した地域包括ケアシステムを確立していく」と提言している。(高齢者サロン主宰)