【コラム・室生勝】元役場の職員X氏(70歳代半ば)に約30年ぶりに街角で会った。彼は50歳過ぎに軽い脳梗塞を起こし、その後、2回再発があり50歳半ばで退職した。後遺症は無いが、血圧は高めであると言う。

同年齢の奧さんと2人世帯。彼女が最近、和室に敷いた寝具に足先を引っかけ転倒し尻もちをついた。激しい腰痛で某病院整形外科を受診したところ、腰椎の圧迫骨折と診断され、週1回の注射にもう5週通っていると言う。圧迫骨折の原因は骨粗しょう症で、数年前から薬で治療を続けていたが、小柄なやせた彼女(身長145㌢、体重35㌔)は小食のうえ乳製品が嫌いで、カルシウムの摂り方が少なかった。

腰痛は幾分改善してきたが、屋内はシルバーカーでどうにか歩け、排せつ、入浴は彼の介助が必要で、買い物や調理、洗濯、掃除などの家事は彼が行っている。彼女の通院時の車の乗り降りが一苦労だと疲れた表情で嘆いていた。

ところが、介護認定を受けていなくて介護サービスを利用していない。相変わらず和室に寝具を敷いている。布団からの起き上がりも起立も、彼が抱きかかえるように支えて行っている。彼女を支える彼の足は布団の上で不安定で、また転倒するかもしれない。彼女がベッドで寝ていれば、彼の介助負担はグッと少なくなるのに。

介護保険で介護用ベッド(特殊寝台)をレンタルできるのは要介護2以上である。彼女が介護認定を受ければ、おそらく要介護1と判定されるだろう。要介護1でも、起き上がりが自力でできないときや病状により、介護用ベッドの利用が望ましいと医学的に判断される場合には、主治医の意見書を付けるとレンタルできる。

「背上げ」「高さ調節」ができる介護ベッド

彼女の場合は、要介護1でも敷き布団から自力で起き上がれず夫の介助が必要で、彼女がやせて筋力が無いうえに、腰椎圧迫骨折で腰に力を入れると強い痛みがある。

介護用ベッドには、「背上げ」や「高さ調節」の機能があり、夫は「背上げ」の機能を使えば彼女を起こしやすくなり、ベッドの高さを彼女がベッドから足を降ろして床に起立しやすいように調節すると彼女を介助するのに楽になる。ベッドの脇に起立時に支えになる介助バーを取り付けると、彼女はそれを握って安全に床に起立することができ、彼の介護負担も減る。

彼は20年前、軽症であるが脳梗塞に3回かかっている。高血圧があるので再発する危険性は高い。彼の血圧は彼女の病気と介護というストレスとこの寒さで上がっているだろう。彼が倒れたら共倒れになる。

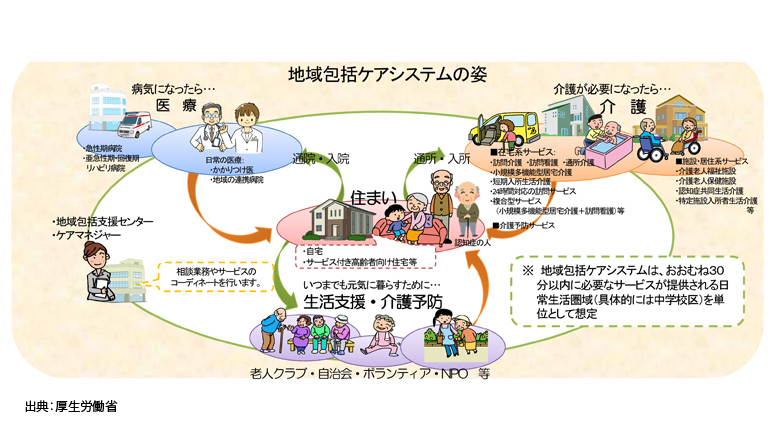

彼女が介護認定を受けて、介護用ベッドのレンタルやデイサービスを週2回(入浴サービスもある)利用すれば、彼の介護負担は減り、脳梗塞の再発も避けられると思う。電話で再三介護認定を勧めているが、まだまだ介護保険のお世話にならなくても自分たちで生活できると言っている。

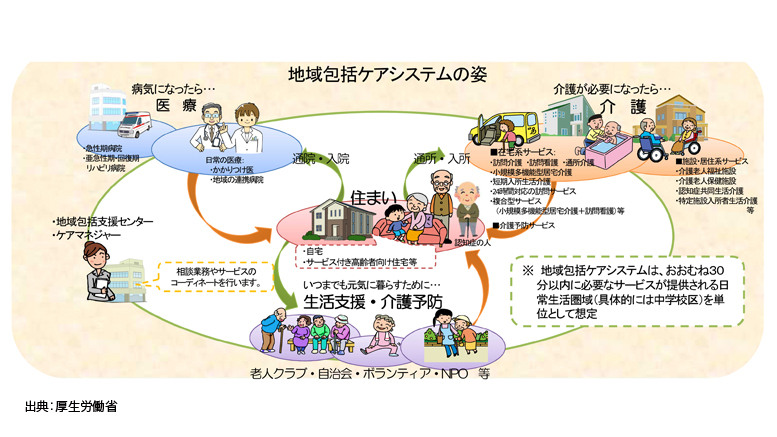

いま、介護保険を利用せず自力で頑張っている後期高齢者は少なくない。それに気づいた近所の人たちや知人・友人にお願いしたい。在宅介護支援センターや地域包括支援センターに相談するよう勧めてほしい。(高齢者サロン主宰)

「妊婦さんのお腹って、意外に丸いんです。通常は平面に描いているから、そこにどう絵を描くか苦労します。構想していても、お腹に向かってみたらおヘソの位置が違っていたり、立ち上がったら赤ちゃんの重みでお腹が下がり長い絵になってしまったり。描いていると、思った以上に赤ちゃんは、お腹の中で動いたりするんですよ。もちろん絵の具も安全なものを使わねばなりませんし、妊婦さんの身体に負担を掛けないように、短時間で完成することも大切です」

「妊婦さんのお腹って、意外に丸いんです。通常は平面に描いているから、そこにどう絵を描くか苦労します。構想していても、お腹に向かってみたらおヘソの位置が違っていたり、立ち上がったら赤ちゃんの重みでお腹が下がり長い絵になってしまったり。描いていると、思った以上に赤ちゃんは、お腹の中で動いたりするんですよ。もちろん絵の具も安全なものを使わねばなりませんし、妊婦さんの身体に負担を掛けないように、短時間で完成することも大切です」