【コラム・奥井登美子】「入学試験に男女差別、新聞に書いてある」「まさか、マンガ??」「今の日本に、ウソみたい」

私は前から、医療に携わる人、特にお医者さん、看護師さんで、出産と育児と家族の介護で苦労した体験者は、貴重な人材だと思っていた。子育てと出産体験は、どんなに優秀な男でも真似の出来ない体験で、人間として大事な精神的試練だと思っている。

平成30年9月5日の新聞に、医学部入試の男女差のデータが載っていた。一部の大学の医学部で、受験の時に女性差別が行われていたことが数字になっていた。受験の段階で女性を差別するなんて、聞いたことがなかった。疑わなかった。

理由がもっと恐ろしい。女性は出産と子育てで仕事を休む時期があるから、女性の医師は世に送り出したくないというものである。私は日本の医療は他の国より差別がないと思い込んでいただけに、ショックは大きい。

このような本質的な問題で、日本の社会のもろさ、危うさが露呈されたようで、とても情けなかった。

子育て経験を医療に生かす

女性医師たちも、声を大にして差別社会にかみついてほしい。医学部も薬学部も6年制で、卒業してからも医師国家試験、薬剤師国家試験というハードルが待っている。入学しただけで、医師になれるとは限らない。

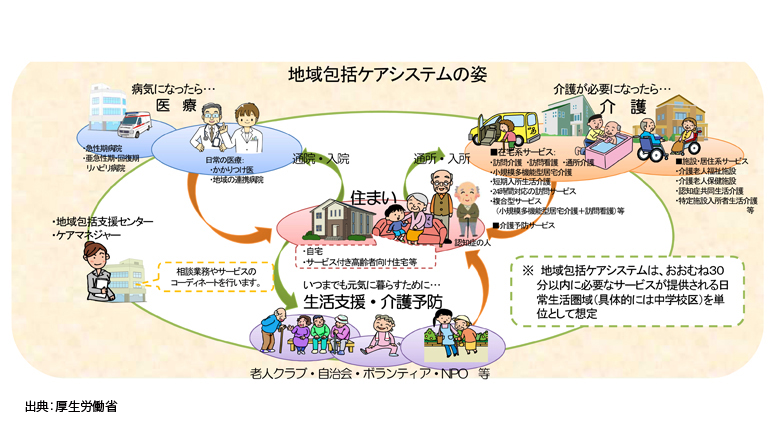

医師が出産と子育てで10年~15年休んでも、仕事が続けられるシステムをつくってほしい。子育ての貴重な体験を医療に生かす工夫をすれば、日本の医療にとっても大いにプラスになる。

薬剤師仲間との仕事上のつきあいの中でも、育児体験のある人は物事を具体的に表現する技を心得ている。子どもたちに説明するのに、科学用語や医学用語で表現しても意味のないことをよく知っているからだ。(随筆家)