【コラム・先﨑千尋】ここしばらく、世の中が乱れている、狂っていると思われることがたくさんある。その一つに「ふるさと納税」がある。テレビやネットでの返礼品のコマーシャル。過熱した返礼品競争に国は重い腰を上げ、この3月から「調達費が寄付額の3割以下の地場産品」という返礼品の基準を守らない自治体への寄付は制度外とする、と決めた。

今、多くの人は自分の生まれ育ったところから離れて暮らしている。懐に余裕ができ、育ててくれた故郷に恩返しをしたい、寄付をしたい。そう思う人は前からいた。美談もあった。私は、10年前にスタートした「ふるさと納税」はそれを制度化したものと思い、素朴にいいことだなと見ていた。

この制度の建前は、「応援したいと思う自治体に寄付ができる制度。地域貢献につながるだけでなく、地域の特産品がお礼の品としてもらえる。税金控除も受けられる」ということだ。その額は、昨年、全国で3653億円、茨城県は89億円に達したそうだ。市町村別の最高は大阪府泉佐野市の135億円で、茨城では境町の21億6千万円だ。私の住んでいる那珂市はわずか2107万円しかない。

くせものはお礼の品だ。ネットで検索すると、ありとあらゆる分野の品々が出てくる。泉佐野市の場合、なんと1397もある。肉、羽毛布団、ビール、オロナミン、ウーロン茶、旅行券、美容など、何でもそろっている。まるで通販のカタログショッピングだ。つくば市も酒、ハム、菓子、ホテル宿泊券などの定番のほかに、宇宙食セットやフォレストアドベンチャー体験チケットなど112ある。どこかは確認していないが、アマゾンのギフト券まであるそうだ。

目的から離れた返礼品競争

ネットで検索してみると、これを食べたい、あそこへ行きたい、こういう体験もしたい。何でもありだ。さらに、ふるさと納税を宣伝するサイトがいくつもある。

この中には地震や水害の被災地応援のサイトもあるが、返礼品はないせいか、金額はわずかだ。それぞれの自治体にも、寄付金の使途、目的をはっきり指定することもできるが、自分の生まれ育ったところでなければ、大方は、返礼品に目が奪われてしまうのではないかと思いながら画面を見つめた。

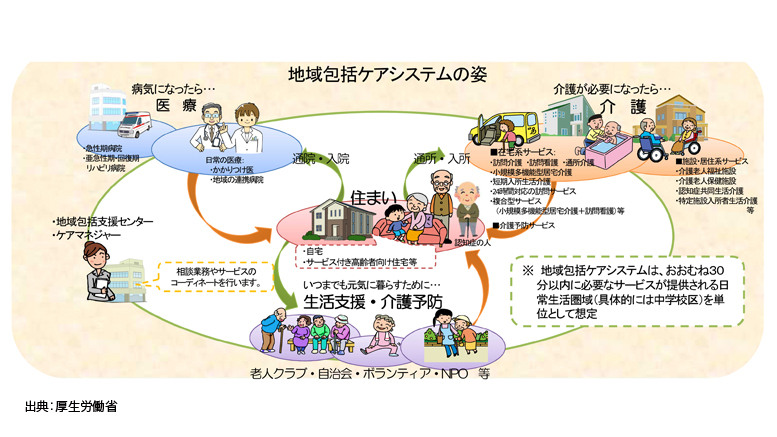

この制度が発足した契機は、小泉構造改革で地方が疲弊し、その格差是正を直接図るのではなく、出身地を含む農山漁村へのふるさと意識を高め、都会に住む人々とふるさととの関係を新たに築くことだったと聞いている。しかし現状の返礼品競争は、この目的から全くといっていいほど離れてしまっている。

わずか2000円で全国各地の欲しいものを手に入れられる。しかも、購入枠(寄付額)は高所得者ほど多く、購買力が高い消費者がより大量、格安に購入できる。寄付者と寄付した地域との関係は、サイトを見ている限り、極めて薄いと思わざるを得ない。

1月9日付の「茨城新聞」は、八千代町図書館で、ふるさと納税の寄付金を活用し、利用者が借りた本の履歴を確認できるサービスを始めたことを伝えている。「本の貯金通帳」はわずか150万円でできたそうだ。北茨城市や小美玉市も、イベントの開催など目的を明示した納税を募っている。こういうケースならまあいいかと思うが、返礼品は止めたほうがいい。(元瓜連町長)

【コラム・浦本弘海】「駆け出し落語家」と掛けまして「慌てる母親」と解きます。その心は。

【コラム・浦本弘海】「駆け出し落語家」と掛けまして「慌てる母親」と解きます。その心は。