【浦本弘海】生活にちょっと役立つ(かもしれない)法律マメ知識の提供を目指す本コラムも第4回。今回から数回にわたり、小職が弁護士の道へ進むきっかけにもなった著作権を、具体例を交えつつご紹介いたします。

「ネット上の写真をちょっとしたポスターに利用するとき、撮影者(権利者)の許諾(きょだく)は必要かな? 非営利目的なんだけど…」といった質問を受けることがよくあります。著作権や著作権法を意識してのご質問かと思います。

結論的には、撮影者(権利者)の許諾を取った方がよいと考えます。

このコラムをお読みの皆さんであれば、著作権や著作権法という言葉はご存知かと思います。もっとも、漠然としたイメージという方が多いのではないでしょうか。

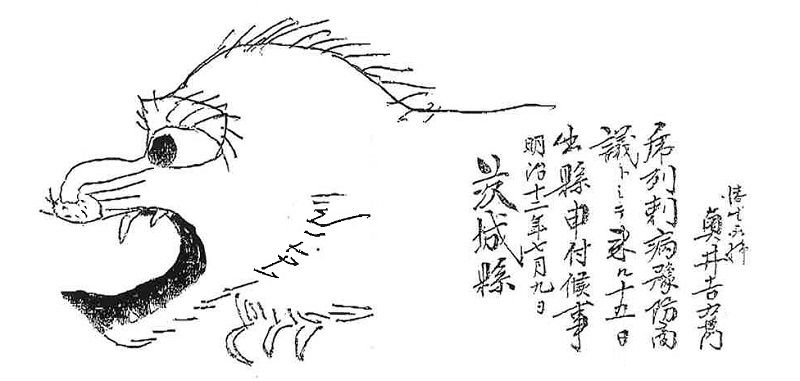

この理由は、おそらく著作権が人類の歴史では比較的最近、登場した概念であって、他人の物を盗んではいけないとか、約束は守らなければならないといった社会の普遍的なルールと異なり、まだそこまで馴染(なじ)んでいないからだと思います。

ちなみに、著作権法では「著作権」は「(著作権法)第二十一条から第二十八条までに規定する権利」と定義されています。

なんだか堅苦しいと言うか、中身のさっぱり分からない定義ですが、代表的なのが複製権、上演権、公衆送信権、譲渡権、貸与権、翻案権です。これらの権利はその名称から内容がなんとなく想像できるかと思います。

「著作権」は、これらの各権利をまとめた権利のパッケージのことです。結局のところ、皆さんのイメージに近いのではないでしょうか。

「著作権」「著作者人格権」

また、著作権法には「著作権」のほかに「著作者人格権」という権利も登場します。「著作者人格権」は、「(著作権法)次条(18条)第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利」と定義されています。

これまた無味乾燥な定義ですが、具体的には公表権(18条)、氏名表示権(19条)、同一性保持権(20条)です。おおまかに言えば、未公表の著作物を公表する権利、公表する場合に著作者名を表示し、またはしない権利、望まない改変は受けない権利です。

「著作権」は財産権なので、動産や不動産のように売ったり、あげたりすることができますが、「著作者人格権」は人格権(名誉などのその人と結びついた権利)なので、売ったり、あげたりすることはできません…実社会ではゴーストライターのように事実上、取り引きされることがあるようですが。

なお、著作権法上の「著作権」を著作財産権や狭義の著作権ということがあります。また、著作権法上の「著作権」と「著作者人格権」を併せて広義の著作権ということがあります。これから数回のコラムで著作権と言った場合は、基本的に著作権法上の「著作権」のこととお考えください。うっとうしいカッコも省略です。

しばらくマジメなお話しが続きますが、きっと実生活のお役に立ちますので、ぜひお付き合いのほどを!(弁護士)

➡浦本弘海氏の過去のコラムはこちら