【コラム・山口絹記】最近、メガネを新調した。とても調子が良い。

見えなかったものが見えてくる、というのはことばの綾(あや)ではない。画像の粒度が細かくなり、認識できる情報量が増えるのだ。

情報量が増えるのは良いことのように感じる。しかし、メガネ屋でレンズを作ってもらうとき、店員さんによく言われるのは、あまり視力を上げ過ぎると、疲れて具合が悪くなることがあるので、ほどほどにしておいたほうが良いですよ、ということだ。

もともと見えていなかったものが見えるようになることで疲れてしまう、というのは考えてみると不思議なことだ。

そもそも、私たち人間は普段何を見ているのだろう。光だろうか。確かに私たちの網膜(もうまく)には視野内の可視光が投影されている。それをすべて“見た”というのであれば、私たちは歩き慣れた道で、砂粒の一粒一粒を、水たまりにうつった他人の家と、実物との細かな差異を、通り過ぎた車の小さなキズを、すれ違った人の瞳にうつる自分の瞳を“見ている”ことになる。

しかしどうだろう。「今日はここに来るまで電柱が56本あったよ」と話したり、いつも履(は)いている靴には何個のヒモを通すための穴が空いているか覚えていては、日々の生活を送ることすら難しくなってしまう。網膜に投影されたものを情報として処理することと、注意して“見る”ことと、さらにそれを“記憶する”ことは、違うものなのだ。

だから、私たちは一つの手段としてことばを使う。上に記したものの総体は、一言で表現するなら景色だ。カメラの画質も、それをうつすモニターの解像度も日々進歩しているのに、それを“見る”私の処理能力も、“記憶”という儚(はかな)い最終処理結果も一向に進歩しない。私の脳は「景色は景色、全ては記憶する価値なし」と判断して、ときに今来た道を戻ることすらできずに道に迷ったりしている。

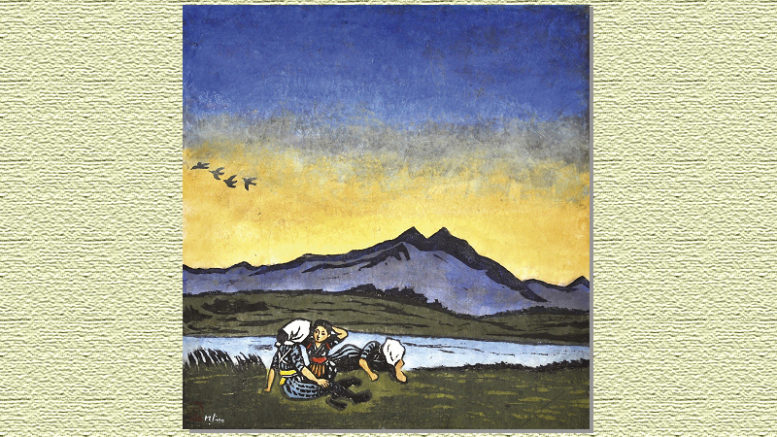

思い出は不完全な絵のほうが近い

ところで、以前、私は写真撮影の仕事をしていたことがあるのだが、面白い依頼を受けたことがある。

写真を編集する段階で、いくつかの写真を加工してほしい、というのだ。こんな感じに、と差し出された写真は、露出オーバー(過度に明るい)気味で、画質は少しざらついている。コントラストは強めで、さらにはケラレて(写真の周囲が暗くなっている)いるものだった。

撮影を担当する側としては、できるだけ良い画質で、もちろんケラレた写真など撮らないよう注意をしているので、少々驚いたのだが、なるほど、確かに思い出はこうした不完全な絵のほうが近いのかもしれないと納得したことがあった。ことばも、写真も、必ずしも情報量が多ければよいというわけではないのだろう。

私の裸眼がとらえる景色の情報量も残念なものだが、実は悪いことばかりではない。メガネを外し、霞んだ視界に飛び込んだ、ぼんやりと和らいだ夜のイルミネーションと、連なる車のテールランプ、太陽の光を反射してきらめく海、そうした、ことばにすれば“ただの景色”になってしまう記憶を、私は愛(いと)おしいと思っている。(言語研究者)

➡山口絹記さんの過去のコラムはこちら