【鈴木萬里子】ワイン特区に認定されたつくば市で6月30日、「ワインの真実を探る—天才ワイン醸造家から学ぶワインの味」と題したワイン講座が開かれた。筑波学院大学(同市吾妻)の社会人講座の一つで、同大図書館を会場に、受講者は講義と試飲でワインの奥深さを堪能した。

講師は都内で輸入商社やレストランを経営する能勢壬紀子(みきこ)さん。能勢さんは20年前からドイツに通い、ワイン生産者と深い信頼関係を築いてきた。ドイツワインの真の価値を日本に伝えるワインセミナーの開催や講演活動に活発に取り組んでいる。同大のワイン講座は2014年に初めて開かれ今年度が3回目。全2回の講座で、30日は13人が受講した。

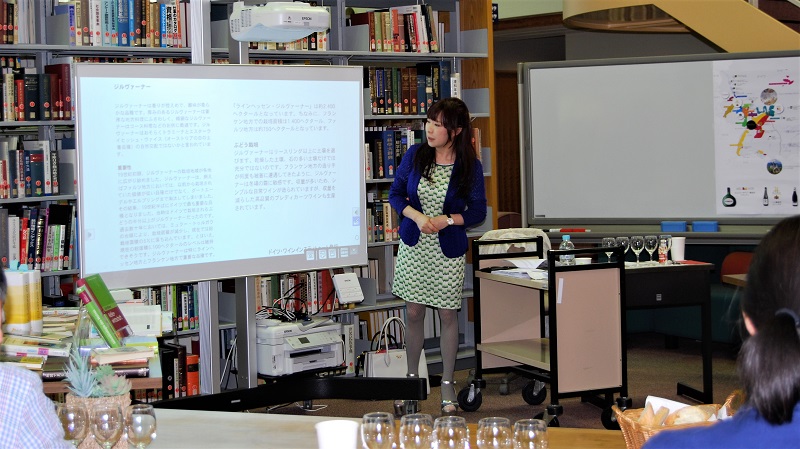

講義はドイツで唯一、醸造学を教えているガイゼンハイム大学のテキストを使って進められた。品質の良いワインの作り方、ドイツワインの代表的品種、ドイツの冷涼な気候からくる酸味と糖度の特徴、土壌と気候による味の違いなどを、能勢さんが図などを使って詳しく説明した。

講義の後、ワインの試飲が行われ、ドイツでトップクラスの醸造家2人のワインが提供された。受講者は、国際的コンクールで2018最優秀生産者となったホルスト・ザウワー醸造所の白ワインと、五ツ星トップ評価を獲得したダウテル醸造所の赤ワインを、一般的なワインと比較しながら試飲し、トップクラスの繊細な味との違いを感じていた。

夫婦で受講した同大卒業生で市内に住む橋本絵理子さん(42)は「この講座がきっかけでワインが好きになった。ワインは価格ではないということも分かった。母校のおかげ」と笑顔に。市内の60代女性は「図書館はワインと雰囲気が合って良い。試飲と聞いていたが量が多いのにびっくり、でもうれしい」と話していた。

能勢さんは「ドイツワインの輸入に携わり、現地のワイナリーを訪れ日本人に合うワインをセレクトしている。この講座では20年取材して知ったことを伝えられる。ワイン業者がいると本当の話は出来ないが、ここでは突っ込んだ話が出来てうれしい」と話した。

◆同講座は全2回。次回は7月21日(土)午後3時~4時30分。数人であれば次回のみの参加も可(受講料は半額の1500円)。詳しくは同大ホームページ(https://www.tsukuba-g.ac.jp/action/coc/)問い合わせは(電話029-858-6341)。