【コラム・沼澤篤】霞ケ浦の生物多様性復活を目指す活動では、希少種や外来種が話題になる。しかし実は、生物多様性は雑草と呼ばれる地味な野生植物を調べることで、よく理解される。

イヌタデはタデ科イヌタデ属の代表であり、十分に光があたる水田やハス田の畔や農道に繁茂し、秋には小さな紅色の花を多数つける。昔、農村部で少女時代を過ごした方は、「あかまんまの花」で思い出すかも。地方によっては、同じイヌタデ属のミゾソバも「あかまんま」と呼び、花を摘んで、家から持ち出した小杯に盛り、赤飯に見立て、小春日和の庭先の陽だまりに茣蓙(ござ)を敷いて、ままごと遊びをした。

余談だが、「あかまんまの花を歌うな」は作家中野重治の有名な詩。彼は霞ケ浦の記念碑的映画「米」に出演した女優、原泉(はらせん)の夫。

イヌタデやミゾソバの茎は滑らかで、トゲはない。しかし変異種では、茎に小さな柔らかいトゲ(毛)がある。湖岸の湿地帯ではアシ群落の辺縁部で見かける。そこでは水位上昇に伴う強い波浪で、葦原(あしはら)がなぎ倒され、シロバナサクラタデやヤナギタデなどを含む、一年生のイヌタデ属の漂着種子が発芽し、光を十分に受け繁茂する。しかし数年すると、その場所は多年生植物が侵入して藪(やぶ)化し、混沌(こんとん)世界になり、1年生植物は、丈が高い他の植物が作る日陰で十分に生育できない。

しかし、同じイヌタデ属のサデクサ、アキノウナギツカミ、ママコノシリヌグイは、他の植物にもたれかかり、絡(から)みつき、光を求め、しなやかな茎を上へと伸ばし、たくましく光合成を行う。その細い茎には、下向きの小さなトゲが多数発達し、他植物に絡みつき、風が吹いても、振り落とされない。トゲは江戸の町火消が使う鳶口(とびくち)のような形状と機能を持つ。

青く丸い実をつけるイシミカワ

植物がトゲを持つ理由の一つはアザミやサボテンのように、動物に食べられないためである。しかし、湿地の藪に生育するイヌタデ属は生存競争の結果、遺伝子を変異させ、細い茎に強靭なトゲを発達させ、他植物に絡みつく戦略を獲得した。

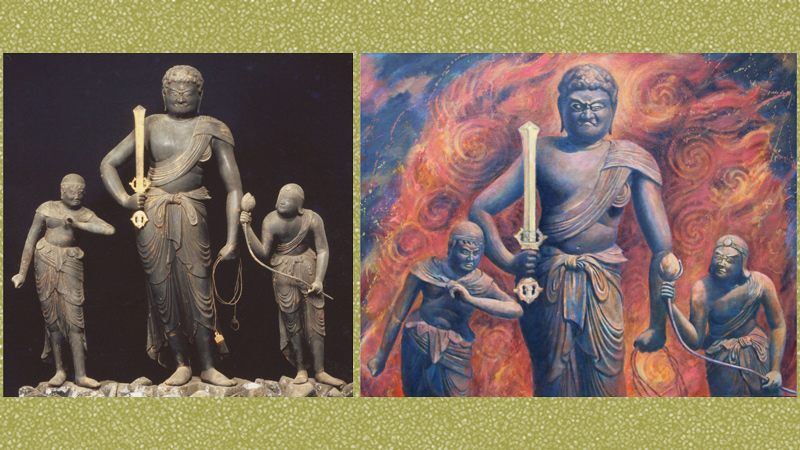

その極みは、秋に小さな青く丸い実をつけるイシミカワである。その青い実を、篠竹(しのだけ)鉄砲の弾(ジャノヒゲの実や杉の雄花を使うこともあった)に使って遊んだ少年時代の日々を思い出すか。イシミカワはイヌタデ属とは思えないほど、鉄条網のようなトゲをつけ、ツル化して藪の上を這(は)い、光合成をして子孫を残す。

霞ケ浦の湖岸や流入河川の氾濫原(はんらんげん)では、他にもツルマメ、ノイバラ、クズ、ヒルガオ類、ヤブガラシ、ガガイモ、ゴキヅル、ヘクソカズラ、カナムグラなどのツル性植物が繁茂している。

栽培種のインゲン、キュウリ、ゴーヤ、アサガオなどは別として、ツル植物は人間に嫌われるが、ツル性やトゲの獲得は生存戦略なのだ。霞ケ浦の湿地保全では、景観とともに、アシ群落内外に生育する植物群集の種(しゅ)と遺伝子の多様性に着目することが肝要。(霞ヶ浦市民協会研究顧問)

➡沼澤篤さんの過去のコラムはこちら