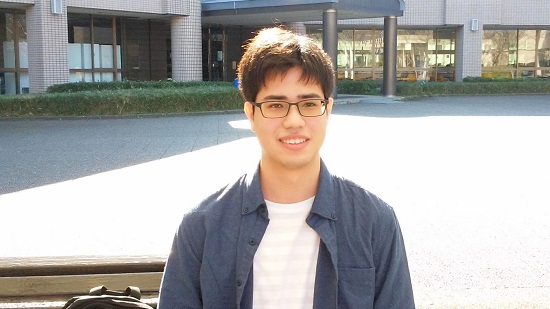

筑波学院大学(つくば市吾妻)の2019年度卒業式で、経営情報学部ビジネスデザイン学科4年の菊地フエリペさんは、卒業生代表として卒業証書を受け取った。また成績優秀者として同大の創立者である大江スミさんの名前を冠した「大江賞」を受賞した。

筑波学院大学

経営情報学部ビジネスデザイン学科4年

菊地フエリペさん

―大江賞を受賞していかがでしたか?

驚きました。1年のときは特待生だったのですが、2年、3年のときは1位を取れなかったので、選ばれるとは思いませんでした。やはりうれしかったです。大江賞に選ばれるのは学年に1人。記念品をもらいました。新型コロナウイルス感染拡大の影響で両親は卒業式に出席できなかったので、写真を撮りたかったと残念がっていました。

―菊地さんはブラジル生まれだそうですね。

はい、生まれたのはブラジルですが、5歳で日本に来ました。父が日系、母はブラジル人です。両親は日本語が得意ではないので、家ではポルトガル語を話します。でも私は日本語の方が得意ですね。

―大学ではどんな勉強をしましたか?

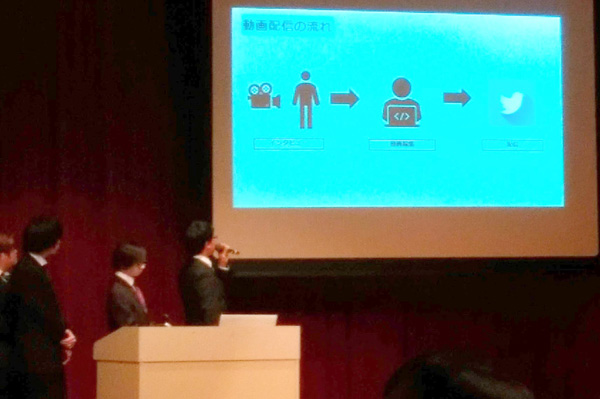

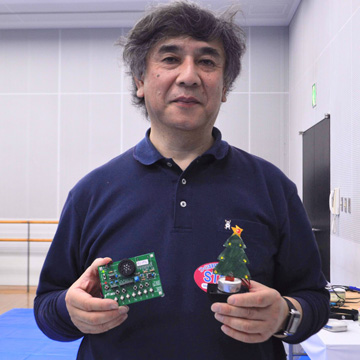

パソコンのプログラム系の勉強が多かったです。システムエンジニアになりたかったのでプログラミング言語の勉強や、組み込み系というハードウェアに関するプログラミングを勉強しました。小型のコンピューターにセンサーを取り付けて、音を出すようにしたり、人を感知したりするコンピューターも作りました。

卒業研究は電子工作をしました。姿勢を改善するシステムを作ったんですよ。パソコンで作業しているとどうしても猫背になりがちなので、姿勢が悪くなると「姿勢崩れています」「猫背になっていますよ」と言ってくれる機能を持たせました。

―趣味は何ですか?

両親が映画を見るのが好きなので、その影響で子どものころから映画が好きです。ジャンルは問わずなんでも見ます。子供の頃、怖くて見ることができなかったホラー映画も大丈夫になりました。一番好きなのは子供の頃にみた「トイストーリー」です。ピクサー映画が好きです。あとはテレビゲームも好きです。アクション、RPG(ロールプレイングゲーム)など何でも好きです。

―大学生活で大変だったことや苦労したことはありますか?

1年生のときに、勝手がよくわからずたくさん講義をとってしまったことです。特待生維持の条件がGPAという成績評価で3.0以上を取ることだったのですが、どこまで勉強すればいいのかわからず、とにかくひたすら勉強しました。

―筑波学院大学ではOCP(オフキャンパスプログラム)という学生たちが地域に出て社会貢献活動をする授業をしています。どのような活動をしましたか?

1年生の時は、文化祭のアイスクリームを売る模擬店のリーダーとして活動しました。2年生で森林ボランティアに参加したのですが、久しぶりに山に入ったという感じでした。とにかく蚊がたくさんがいたのが印象的です。体中刺されて大変でした。3年生の時はインターンシップを行いました。

―大学生活で楽しかったことはどんなことですか?

気の合う友達2人と大学で過ごした日常が本当に楽しかったです。講義が終わったら一緒に昼ごはんを食べて、また講義に出て。そして講義が終わったらお勧めのゲームやマンガの話をして、という毎日が楽しかったですね。週末は、時々遊びに出かけていました。

―卒業後の夢や目標を教えてください。

幅広く対応できるシステムエンジニアになりたいと思っています。システムエンジニアは、お客さんがどのようなものを作りたいか、要望をしっかり聞くコミュニケーション能力が必要です。

プログラマーに渡す依頼書の作成も、システムをどういった技術で、どのような言語を使うかなど細かく書く必要があります。自分でプログラミングをしなくても、高いプログラミング能力が重要です。またスケジュール通りに仕事を進めるマネジメント能力も要求されます。

土浦市にあるITのシステム開発会社に就職が決まっているので、会社の人たちと協力して仕事をしていけるようになりたいです。

(聞き手:伊藤 悦子)

➡筑波学院大学の過去記事はこちら