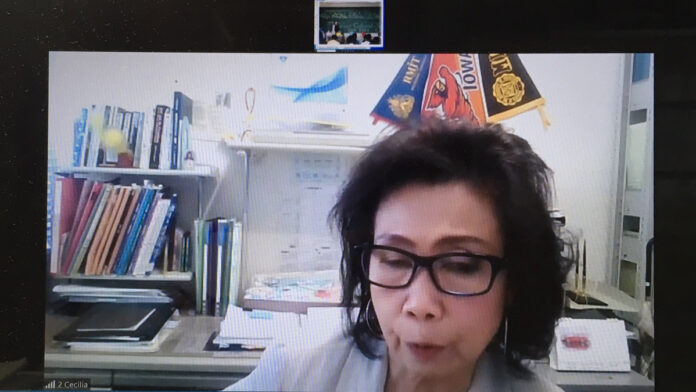

筑波学院大学(つくば市吾妻、望月義人学長)は神田女学園中学校高等学校(東京都千代田区・芦澤康宏校長)と22日、高大連携協定を締結した。同日、同大で調印式が催された。

連携協定の具体的な内容として、神田女学園での取り組みである、生徒自らが学ぶテーマを決め、調べながら理解を深める「探究学習」に、同大がアドバイスしたり、リサーチに協力したり、その成果物を評価することなどが検討されている。

ほかに、女学園での進路ガイダンスに同大が参加したり、生徒・保護者にプレゼンテーションしたり、女学園に出張講義をしたり、同大のオープンキャンパスに女学園の生徒がグループ参加したりするほか、教員同士の意見交換や、同大からの教育実習生の受け入れなどが検討されている。

協定は、同大が女学園への関与を通じて、大学の特色や教育・研究内容の周知を図り、互いの隔たりを解消し、両校間での円滑な教育的移行(進学)を目的としている。

グローバル社会に貢献できる女性を

この日、同大を訪れた女学園の芦澤康宏校長は「複雑な国際社会・地域社会に生きる市民として、多様な背景を持つ他者の考えや立場を理解し、場面に応じた適切な対話と読解を通して意思疎通と協働を可能にする能力を身につける」など、同大が掲げる3つの教育理念をあげ、「本校が目指す、グローバル社会に貢献できる女性を目指すこととの親和性がひじょうに高く、筑波学院大の力を借り、生徒たちの興味関心をさらに向上させることができるのではないかと考えるに至った」と、協定締結に至った思いを述べた。また「学問、スポーツ、文化など幅広い分野における学生、生徒の進学や、キャリア構築を支援するとともに、教育・研究に関する相互理解の促進に取り組むことを目的とし、今後も両校の発展に少しでも寄与したい」と協定の意義を語った。

筑波学院大の望月義人学長は「高校と大学という区分はあるが、神田女学園の先端的な取り組みを学びながら、本学も高大連携の協定に応えられるよう、変化していきたい」と、今後への意欲を語った。(柴田大輔)

![P1050039[10559]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/04/P105003910559-696x392.jpg)

![田口哲郎 20[4511]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/07/cbc28d79db4c68e92f784ee5eb9ad4dd-696x391.jpg)

![筑波学院大学タペストリーコンペティション_片岡さんと猫塚さん_20210803[5088]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/08/07ee3a4ec0665cd8dae2a4938112f45f-696x391.jpg)