【コラム・沼澤篤】霞ケ浦は琵琶湖のような古代湖ではなく、固有種はいない。水質悪化で、特筆すべき生物もいないと思い込んでいないか。しかし、当コラムで取り上げたように、沿岸の植物は、生物多様性の視点でみると、実に興味深い種分化をとげ、生物の進化や多様性を学ぶ上で参考になる。今回紹介する魚類や貝類も同様。

明治以降、霞ケ浦で100種を超える魚種が記録されている。海跡湖(かいせきこ)という成因から、海との関わりが深い魚種が含まれる。しかし、戦後は常陸川水門(逆水門)の建設などで遡河(そか)性魚種が減り、一方で富栄養化に適応した魚種が残り、外来種が増加し、魚類相は大きく変化した。現在、霞ケ浦水系で見られる魚種は50種程度か。

海跡湖ではハゼ類が多い。霞ケ浦では15種のハゼ類が記録されている。現在生息するハゼ類は、その半分くらい。そのうちヌマチチブはずんぐり体型で、泳ぎは得意でなく、普段は湖底に生息する。しかし瞬発力があり、餌が近くに来ると大きな口を開けて跳びつく。

一方、ウキゴリは新幹線の先頭車両のような流線形。流れがある水中を泳ぎ、餌を見つけると、泳ぎながら近づいて食べる。ヌマチチブの待ち伏せ型に対して、積極的捕食型である。

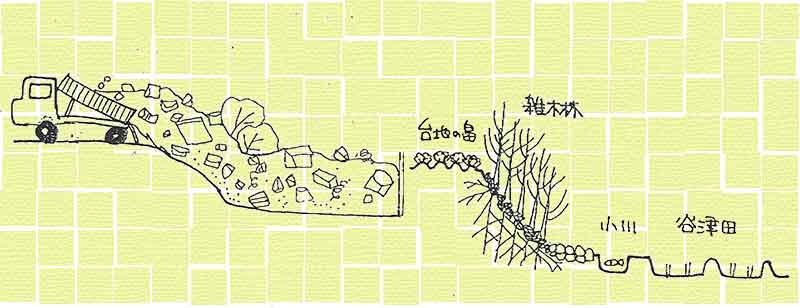

ハゼ類は腹鰭(はらびれ)を吸盤として使い、礫(れき)の表面やコンクリート壁などに貼りつく。ヨシノボリ類はこの特徴を生かし、流れが速い河川を遡(さかのぼ)り、礫に着いた藻などを食べ、他のハゼ類が生息しない溜池に辿(たど)りつき、繁殖する。このようにハゼ類は餌資源と生息場所を求め、競争を避けながら種分化している。

2つの進化論 「生存競争」:「棲み分け」

戦前、戦後にかけて、京都大学の可児藤吉(かに・とうきち)、今西錦司(いまにし・きんじ)らは渓流昆虫の種分化を研究し、ダーウィン流の「生存競争」による進化論に対し、生物は競争を避け、ニッチ(間隙:生息場所)を求め、「棲(す)み分け」によって種分化(進化)するという学説を発表して注目された。

ハゼ類にも棲み分け理論が当てはまるようだ。ただし「生存競争」と「棲み分け」を峻別することは難しい。「戦わずして勝つ」という「孫子の兵法」の好例かもしれない。

ハゼ類は水底近くで生活するが、底生(ていせい)生物である二枚貝(イシガイ、カラスガイ、マシジミなど)の移動と繁殖に関わっている。その幼生は微小なカスタネットの形で、ハゼ類の鰭に付着して運搬される。川の上流で脱落し、川底で成長する。移動能力に乏しい二枚貝が川の上流まで分布する所以(ゆえん)である。

二枚貝はタナゴ類の産卵母貝になり、懸濁態(けんだくたい)有機物を餌にして透明度を上昇させる。透明度が上がれば、植物プランクトンが増える。このように、生物同士は進化史の中で、網の目のような複雑な共生関係で生存戦略を作りあげてきた。それを学ぶ格好の場が霞ケ浦である。

学ぼうという謙虚な姿勢があれば、全てが教科書であり学習の場だ。生物多様性を考えることは、小さな生き物たちに慈愛の眼差しを向け、人間による過度の開発行為を戒めることでもある。地元でハゼ類はゴロ、大きな二枚貝はタンカイと呼ばれ食用になり、霞ケ浦の幸(さち)であった。(霞ヶ浦市民協会研究顧問)

➡沼澤篤さんの過去のコラムはこちら