【コラム・及川ひろみ】埼玉県南西部、武蔵野地域の所沢市、川越市、三芳町、狭山市、ふじみ野市にまたがる三富新田(さんとめしんでん)。ここでは、約360年にわたり循環型農業が行われています。江戸時代、川越藩主は農民に対し、原野だったこの土地に雑木林と農地を半々の割合でつくることを奨励しました。

この雑木林は「ヤマ」と呼ばれています。秋、ヤマで集められた落ち葉は小動物や微生物の力を借りて堆肥となり、肥沃な土壌を形成します。剪定(せんてい)された樹木を焼いた灰はカリウムとして土に還元されます。近年は雑木林が資材置場などに転用され、失われる例も増えています。この地の農業は、2017年、大都市圏で唯一、「日本農業遺産」に選定されました。

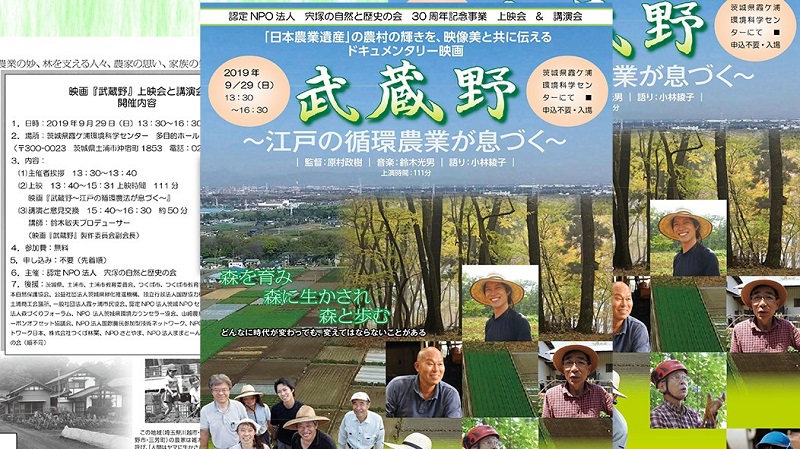

映画「武蔵野」は、川越市の若手農業継承者一家、伝統農法で茶とサツマイモの生産を行う三芳町の農家、ヤマの保全を模索する所沢市の環境派農家の3家族の暮らし、ヤマの再生に取り組む森林管理ボランティア、伐採された老木を家具としてよみがえらせる工芸作家の1年を追った作品です。

里山は農業が支えるもの

われわれ「宍塚の自然と歴史の会」は、1989年9月4日に発足したNPO団体で、発足30年になります。30年前は、まだ里山で農業を続ける方が結構いて、里山の方々で農業が続けられていました。しかし高齢化もあり、大型耕作機が入らない里山は、休耕地が広がりました。

当会では、里山は農業が支えるものとの認識から、休耕した土地を借り田畑の耕作管理を行っています。また里山内で農業を続ける農家を支援するために、収穫した米を高く買い取り、都会の人たちに購入を促す「米のオーナー制」も行い、20年目を迎えました。

会には歴史部会があり、文献、写真、地図などの資料収集と共に、お年寄りからの聞き書きを進めてきました。昔の様子を話して下さった方、織った布や着物、古い道具などを見せてくださった方もありました。

近年暮らしも農業も急変した中で、農業と暮らしに欠かせなかった里山の存在価値は、いったん失われたかに見えましたが、聞き書きによって、大切にしていくべき里山の宝は何なのか、これからどのような里山を目指すべきなのかが明らかになってきました。

今の暮らしに至る努力、頑張り、たくさんの技と知恵、里山の幸、豊かな文化、人々のつながり、1人1人の誇り。この定点の記録が、里山の問題だけでなく、これからの暮らしや農業、自然と人間、人の生き方、社会の在り方を考えるのに役立つことも明らかになりました。

発足30年を迎えた当法人は、里山の今後について考えるために、映画「武蔵野」を上映、同映画のプロデューサー鈴木敏夫氏を迎え講演会を行います。日時は9月29日(日)午後1時30分~4時30分、場所は茨城県霞ケ浦環境科学センター(土浦市沖宿町1853)多目的ホール、入場無料、申し込み不要です。(宍塚の自然と歴史の会代表)

➡及川ひろみさんの過去のコラムはこちら