【コラム・高橋恵一】筑波山から東を眺(なが)めると、夏至の朝の日の出の位置に大洗磯前(いそさき)神社があり、冬至の朝の日の出の位置は鹿島神宮になるそうだ。それは、常陸国の国府からの方角でもある。人は、遠くの眺めに、多くの感情を馳(は)せ、膨大な想像を巡らせる。

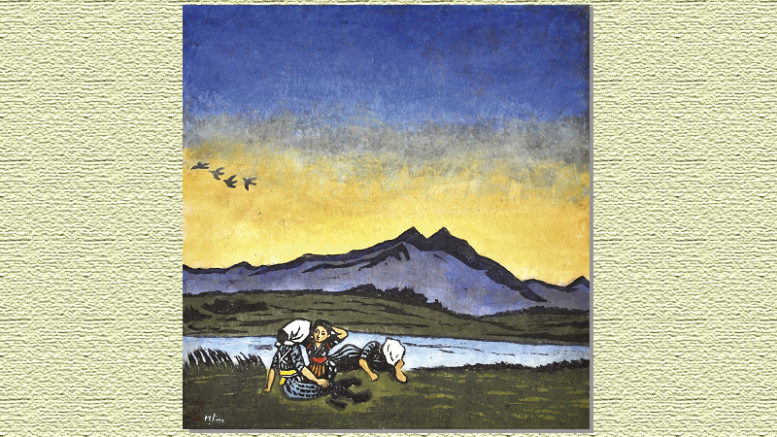

京都の清水の舞台から眺める西山連峰(にしやまれんぽう)の夕景は、赤い落日に山並みの黒いシルエットを映し、限りない寂しさを醸(かも)し出すとともに、何かに救いを求めたくなるのだろう。夕景の向こうに西方浄土(さいほうじょうど)を観るのだそうだ。極楽浄土とも言い、人々の心の安らぐところであろう。

ところで、地図愛好家からすると、西方浄土は、どこにあるのだろう? 空海や最澄は中国を目指し、三蔵法師と孫悟空はシルクロードを西に向かった。

西洋のヨーロッパキリスト教社会は、異文化社会への畏怖(いふ)と、エルサレムやその先にある天国へのあこがれみたいなものが存在し、東方に天国を想像し、シルクロードを東に進む。マルコポーロは、ベネチアから東方に旅し、中国に至って、黄金の国ジャパンを記録した。東西の交わる場所が、シルクロードの十字路アフガニスタンとその周辺の地域である。

パミール高原とヒンズークシ山脈の中

1970年代。NHKの紀行番組で、アフガニスタンの乾燥した岩山に透明な水が湧き出し、豊かに水を蓄(たくわ)えている湖が紹介された。草木が1本も無いのに、美しい水があふれだしている湖。バンディ・アミールと紹介された。私は、映像の神秘さに惹(ひ)かれるとともに、そここそが、浄土であり天国なのではないかと考えたが、当時手に入る地図では、どこにあるかわからなかった。

パミール高原とヒンズークシ山脈の中だろう。バンディ・アミール川が渓谷を流れる資料があったが、インド洋に流れているのか、中央アジアのアラル海に繋(つな)がるのかわからない。しかし、いつかはシルクロードを旅し、浄土の湖を訪れるのだと思っていた。

1979年、ソ連(当時)がアフガニスタンに侵攻した。抵抗勢力をアメリカが支援(加担)し、10年後にソ連が撤退したら、抵抗勢力の力が強くなり、親米勢力を凌駕(りょうが)して、もう50年も戦争状態が続いているのだ。

ソ連侵攻の直前。青少年の国際交流事業で、アジアの青年が茨城県を訪れ、アフガニスタン大統領の息子も鉾田市の農業青年宅に宿泊した。いい奴だったのに、クーデターで大統領とともに処刑されてしまったらしい。バンディ・アミールの近くにあるバーミアンの仏像も爆破されてしまった。

今になって、バンディ・アミールの位置がわかったのだが、かの地がいつ平和になるのだろう。訪れることは出来ないのだろう。(地図愛好家)

➡高橋恵一さんの過去のコラムはこちら