【コラム・冠木新市】桜川流域には、昭和初期(5年か8年)に作られた「土浦音頭」なる新民謡が残っている。3年前、「土浦音頭」を題材に宴劇「桜川芸者学校/水の守り人」の上演を考えていた時、「土浦音頭」のことを土浦で聞いてみたが、知っている人は皆無に近かった。そんな中、つちうら古書倶楽部で、楽譜、レコードなどの資料を探すうちに、「茶の間の土浦五十年史」(市村壮雄一著)と出会った。

「土浦音頭」は、地元の歌を作りたいと考えていた芸者見番(けんばん)頭取、桜井留吉が組合幹部に相談し企画したものだ。作詞は茨城県を代表する詩人横瀬夜雨(よこせ・やう)、作曲は若手の弘田竜太郎(ひろた・りゅうたろう)に依頼した。SPレコードに歌を吹き込んだのは、君香という芸者だった。

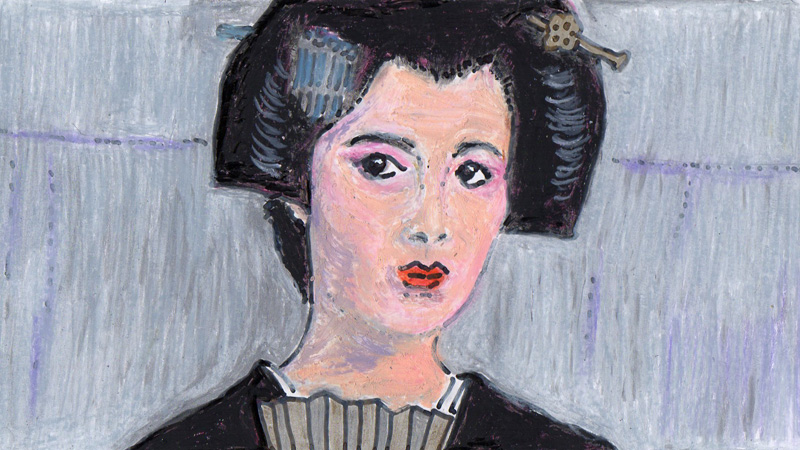

君香ら7人の芸者衆は、高島屋で仕立てたそろいの着物をきて、若柳吉兵衛(わかやぎ・きちべえ)振付の舞いと歌を「桜まつり」の日に初披露した。

常磐津と清元と長唄を融合させたような4番まである優雅な曲(8分ぐらいの長さ)は好評だったという。それから、東京上野不忍池の水上音楽堂、三越ホール、松坂屋ホール、郷土民芸大会や、全国物産共進会アトラクションなどに次々出演し、評判を博した。

芸者⇒ワカサギ売り⇒かつぎ屋

だが、その後の経過をみると、東京での芸術的評価に比べて、地元での人気はいまひとつだったのではないかと私は考える。高尚すぎたのだと思う。しかし、歌を吹き込んだ君香という芸者の人生には興味深いものがある。

名妓(めいぎ)と言われた君香は、金のある旦那は虫が好かず、惚(ほ)れるのは文無しのやくざものばかり。好きな男に金をつぎこみ、とうとう3人の子持ちの砂利取り労働者と一緒になる。君香は周囲の反対を押しきり、芸者を廃業してしまう。それから姿も一変し、生わかさぎ売りの行商をするが、「あの名妓が…」といった同情も手伝ってよく売れたという。

日華事変が激しくなると、今度はかつぎ屋として、ヤミ米を背負って東京へ運ぶ毎日。結局、無理がたたり、胸の病いにおかされる。夫は出仕事、子供たちは世話をしてくれず、君香は掘っ立て小屋で1人床についた。

そんな君香の病状を風のたよりで知った、かっての芸者仲間が、救済の義援金を募り予想外の金を集める。けれども見舞いの手筈(てはず)を整えた時、君香は桜咲く季節に亡くなってしまう。35日後の昭和18年(1943)5月7日、神竜寺で開かれた法要には70人近い芸者仲間が集まったという。君香がいかに仲間から愛されていたかの証しである。

五社英雄監督の『陽暉楼』

そんな君香のイメージから、私は五社英雄監督の『陽暉楼(ようきろう)』(1983)を思い出した。主人公の桃若(池上季実子)が、お座敷で舞いながら少女時代を回想する。父親の勝造(緒形拳)が12歳の娘を芸者にするため、陽暉楼の門前に立つ。勝造は「この門をくぐったらお前は玄人(くろうと)ぜよ。玄人のお人好しはバカも同じぜよ」と教える。

一級の芸を身につけた桃若は女将や客に媚(こ)びない女性だったが、銀行頭取の御曹司と恋に落ち妊娠してしまう。桃若は本気だったが、相手は遊びでしかなかった。その後出産し、無理がたたり結核で亡くなる。

五社監督は悲しい女の運命を描こうとしているのではない。客商売の建て前組織の中で、本音で生きようとして浮き上がる女の葛藤(かっとう)を描いているのだ。桃若は玄人のお人好しとして生きた。

私は、君香が芸者を廃業した理由は、「土浦音頭」を理解する地元の客があまりにも少ないことに失望したからではないかと考えているのだが、思い込みが過ぎるだろうか。サイコドン ハ トコヤンサノセ。(脚本家)

➡冠木新市さんの過去のコラムはこちら