【コラム・瀧田薫】経済協力機構(OECD、先進国38カ国で構成)の調査では、2016~2019年の間、日本の国政選挙投票率は加盟国の下から5番目に位置しており、日本は先進国の中で低い国の一つとされています(FNNプライムオンライン 10月13日)。投票率が低い原因の一つは、若者世代の政治への関心の低さにあるとの指摘があります。

少子高齢化が進行する中、これからの日本を支えていく若者世代の政治離れは、この国の将来にとって深刻な問題です。これまで、政府、自治体それぞれに、若者の投票率を上げようと工夫を凝らしてきたのですが、効果はあがっていません。

そうしたなか、日立市は「全国的にも珍しい取り組み」(日立選管の小林克敏書記)を始めました。ワンボックスの公用車を「期日前投票所(投票車?)」に改造し、市内の高校を巡回して、18歳に達した高校生に投票を促すそうです。同選管は「18歳投票率を向上させることが喫緊の課題」としています(茨城新聞 10月24日)。

近い将来、自治体の中核を担うはずの若者の政治離れを放置すれば、自治体の衰退につながるとの危機感でしょう。

投票行動を助ける「ボートマッチ」

ところで、今回の衆議院選挙の特徴は、こうした若者世代への呼びかけが、政府・自治体だけでなく、市民サイドからも出てきていることです。いわゆる「ボートマッチ」サイトが複数立ち上げられています。ボートマッチとは、政党や候補者と有権者の間に立って「仲介者」の役割を果たし、有権者の投票行動を支援しようとする活動あるいは運動を指します。

各サイトに共通した特徴は、まず政党や候補者の政見・公約などを、主にアンケートの方法で収集します。次に、これら政党・候補者の政見情報をテーマごとにまとめ、そこに浮かび上がってくる争点をQ&Aの形式で有権者に示します。

質問は20問程度ですが、有権者はそれぞれの質問について、5択(賛成、反対、どちらかといえば賛成、同反対、どれでもない)から一つを選択します。すべての質問に答えると、コンピューター判定で、当該有権者の各政党・各候補者とのマッチング度合いがパーセンテージで示される仕組みです。どのサイトも、有権者がこの判定を参考にして、政党・候補者を選び、実際に投票すると予想し期待しています。

こうした活動について、一方では、公正・公平が確保されるかといった懸念や、有権者が操作されることを恐れる向きもあるでしょう。他方、こうした活動を肯定的に捉え、特に若い世代の政治参加につながると期待する考えもあるでしょう。

いずれにしろ、こうした動きが、「インターネット投票推進」の動きと相まって、今後加速されていくことは間違いありません。選挙について、ひいてはこの国の政治全般について、この動きがどのような影響を及ぼすか、しばらく見守っていこうと思います。(茨城キリスト教大学名誉教授)

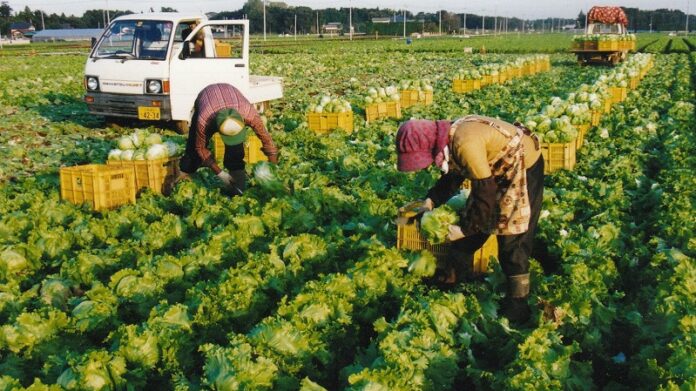

【コラム・秋元昭臣】下高津小学校への通学は、「あきおみちゃん、学校へイーきましょ」の声で始まりました。今のように親が出ることもなく、田んぼや畑の中を仲間同士で登下校するのは楽しいものでした。菜の花を摘んだり、チョウチョを追いかけたり。麦の穂を友だちの袖に奥に入れてしまうイタズラはしましたが、イジメではなく遊びでした。

【コラム・秋元昭臣】下高津小学校への通学は、「あきおみちゃん、学校へイーきましょ」の声で始まりました。今のように親が出ることもなく、田んぼや畑の中を仲間同士で登下校するのは楽しいものでした。菜の花を摘んだり、チョウチョを追いかけたり。麦の穂を友だちの袖に奥に入れてしまうイタズラはしましたが、イジメではなく遊びでした。

![斉藤裕之 95[6622]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/10/efc6968979d358d554ec6b863cf732c8-696x390.jpg)

![邑から日本を見る 97[6619]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/10/0d605075251b71285ab9f5d833084fbe-696x392.jpg)