【コラム・室生勝】新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の市中感染を心配して、高齢者サロンは2月から一時中止しているが、3月も引き続き中止する。COVID-19に関する情報は、つくば市のホームページ(HP)を見ると、注意事項の字が大きくてわかりやすい。しかし、サロンに参加している高齢者のうち見ているのは数人である。

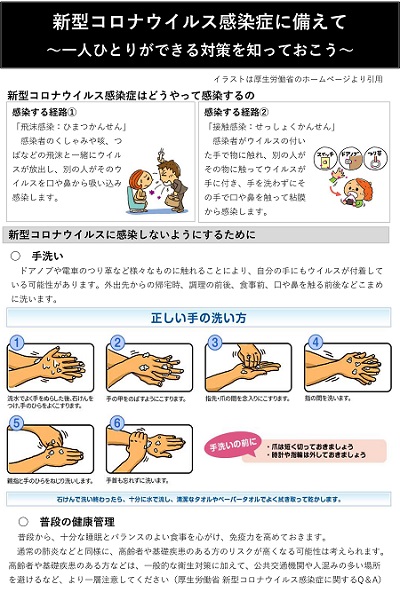

知っておこう~」

大半はTVの情報を見ているだろうが、情報を整理できるのは新聞であろう。情報をまとめた記事があり、高齢者にもわかりやすい。だが解説不足の部分があるので、3月初め、高齢者にわかりやすい首相官邸と東北医科薬科大学のHPに掲載されているものを、A4版にまとめて参加者に送った。

発送した翌日、つくば市から民生委員に市民向けチラシが届き、ひとり暮らし高齢者と高齢者のみの世帯に配付したとの連絡を受けた。その内容は、市HPにある「新型コロナウイルス感染症に備えて」で、厚生省HPを参考に作成されている。

高齢者の発熱のことも詳しく

チラシには、「帰国者・接触者相談センターに相談する目安」として、「風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く方 、強いだるさや息苦しさがある方や、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患など)がある方は上の状態が2日程度続く方」とあり、官邸HPにある「透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方」の記載がない。

高齢者の発熱のことも詳しく記載すべきである。一般に、高齢になると体温が下がる傾向があり、平熱が35度台という人も珍しくない。37度を超えていなくても発熱の可能性がある。これは後期高齢者には多く、前期高齢者と同等に考えてはいけない。

高齢者では、糖尿病、心不全、呼吸器疾患などの重症化する危険因子(ハイリスク因子)を2つ、3つ持っている人がいる。コントロール不良の高血圧の中には、心不全が隠れている場合もある。後期高齢者も80~85歳になるとハイリスクになる。

COVID-19情報を送った人たちからは返信があった。皆、サロンで会えないことを残念がっている。それには、近所の友人とウォーキングや散歩を兼ねて公園に出かけ、ベンチに腰掛け会話を楽しむことを勧めている。サロン再開にはあと数カ月かかることを覚悟している。(高齢者サロン主宰)

➡室生勝さんの過去のコラムはこちら

![9183882905242ef7bac5f723dc66cc23[1]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2020/02/9183882905242ef7bac5f723dc66cc231.jpg)

![horikoshi[1]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2020/02/horikoshi1.jpg)

![a312f08bb111a4aba6135d19057bce62[1]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2020/01/a312f08bb111a4aba6135d19057bce621.jpg)