【コラム・斉藤裕之】母は当時では珍しく料理学校に通っていて、先生の「お免状」のようなものを持っていた。覚えているのは地方テレビの料理番組に出演したことだ。何を作ったのかは覚えていないが、幼かった私は出来上がったものを食べて、カメラに向かって「おいしい」と言う役であった記憶がある。祖母をはじめ親戚のおばちゃんがおめかしして放送局にはせ参じていたのも覚えている。

そんな母が作る高校生の時の弁当の話。なぜか私の卵焼きは茶色い。腐っているのか? いや味は悪くない。不思議に思いながら、それほど気にもしなかった。しかしある時、謎は解けた。母が卵焼きを作るときに使う、砂糖の缶に入っているスプーン。そのスプーンの先には茶色いものが…。

その正体は、なんとインスタントコーヒー。おそらく母は同じスプーンでコーヒーも砂糖もすくってマゼマゼしていたせいで、卵焼きがコーヒー色に染まっていたというわけだ。なんともずぼらな母に、その時は腹も立ったが、後にはある意味での母のおおらかさとして思い出に残る逸話となった。

それから、一番長くやったアルバイトはコーヒー屋さん。20歳そこそこのころ、所は新宿。予備校に近いという理由だった。場所柄、今風に言えばジェンダーレスなお兄さんやお姉さんも常連で、時代に先駆けてダイバーシティを学ばせていただいた? そういえば、当時常連のお客さんにプロレス関係のお偉いさんがいて、やたら誘われたのを思い出した。

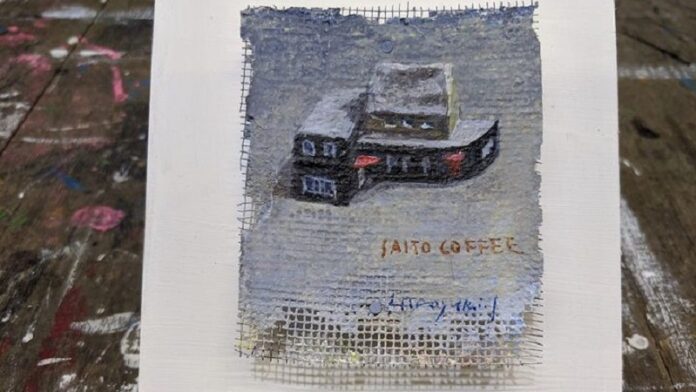

「サイトウコーヒー」は20周年

そして、火曜日の朝出かけるのは「サイトウコーヒー」。よく親戚ですかと聞かれるが、親戚以上に付き合いのある他人だ。

奥から2つ目のカウンターに座る。そうすると、ミルクのちょっと入ったコーヒーが出てきて、それをすすっていると、おなじみさんがひとり、ふたりとカウンターに。話しかけるときもあればそうでないときもある。このお店がこの5月で20周年を迎えるという。

ギャラリーを併設したカフェを始めると聞いて、「文化はカフェで生まれるんだよ」なんて、当時フランス帰りの私としては、サンジェルマン・デ・プレのカフェに集った文化人の話でもしたような気がするが…。

男気あふれるマスターは信頼厚く、こだわりの自家焙煎珈琲屋としてはもちろん、牛久の文化発信基地として知る人ぞ知る店となった。かくいう私も、「平熱日記展」をはじめ、仲間とTシャツ展を開かせてもらったり、ここはいろんな人や作品と出会って刺激を受ける場となった。

というわけで、風薫る吉日にささやかな記念イベントを催したいと言うので、記念の手ぬぐいを作ってさしあげた。いろいろ考えたが、カッパたちが遊園地のコーヒーカップに乗って楽しんでいる絵を描いた。それから、ずいぶんと久しぶりになるが、買ったばかりの軽トラにヘーベル窯を積んで、お店の駐車場でピザを焼いてあげることにした。

なにせ、ここの娘が「一番おいしいピザ!」と言ってくれるそうだから、焼きに行くしかあんめえ。(画家)

![斉藤裕之 84[2851]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/04/62a1d3496421daa01d3dbcf9bf979cea-696x392.jpg)

![邑から日本を見る 86[2849]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/04/4c56db91135da71bbbd39cc749c1656f-696x392.jpg)