【コラム・オダギ秀】写真講座の講師を長くしていると、たいていは、マンネリと言うか、ダレてくると言うか、飽きがくる状態になる。ところが、そんな時に講義すると、がぜん盛り上がるテーマがある。受講生皆がこれ以上夢中になるテーマはない。必ず、大変な盛り上がりを見せる。それが「お迎え写真の撮り方・撮られ方」だ。

なぜ皆がこんなに喜々として、お迎え写真の撮り方・撮られ方を学びたいのだろうか。

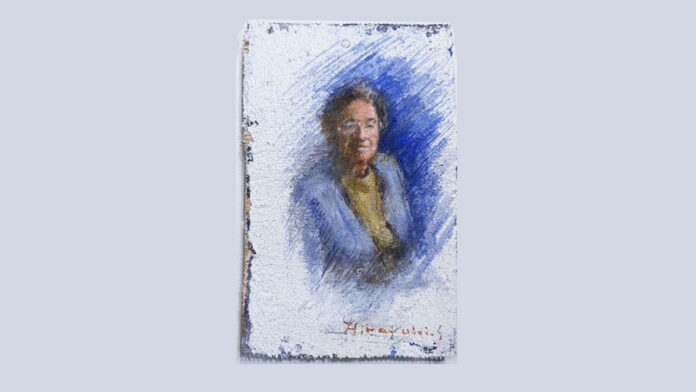

もちろん、お迎え時の写真というのは、その人のお葬式や仏壇に飾る顔写真、つまりポートレイトのことだ。自分が居なくなった後に、最良の顔で見られていたいという願望があるのだろうが、そんな写真を大抵の者は持っていないことに、最大の理由があるのだろう。

撮って、撮って、撮りまくる

そこで今回は、私の講座でやっている、お迎え時に使う写真の撮り方・撮られ方の話をしたい。撮られ方が分かれば、撮り方は自然に分かる。撮られるようにやってもらって、撮ればいいだけだ。

カメラは、コンパクトデジタルだろうが、スマホだろうが、一眼レフだろうが、何でもいい。アクションカメラは、広角過ぎるので、ちょっと撮りづらい。で、なるべくアップに撮ること。ウェストから上だ。

小道具として白い板(アゴレフと言うが)、これを使う。大きなカレンダーの裏の白い紙でもいい。このアゴレフを、身体の前、ウェストあたりに広げておく。前にテーブルがあれば、その上でもいい。すると、アゴの下が明るくなり、しわも目立たなくなる。

そして表情。口が「への字」にならぬよう、両口角を上げる。目は少し開き気味に。少し上を向いたり、下を向いたり。鏡を見ながら、何度も何度も何度もやってみると、いい表情ができるのが分かる。ああ、この顔で撮られればいいのか、と。誰でもいい顔ができるのに、どうすればいいか知らないだけだ。

そして、いろいろな表情を作りながら、何十枚も撮る。撮って、撮って、撮りまくるのだ。数枚でなく、何十枚も。いまはデジタル時代だから、すぐ見直せる。そして、気に入ったものを選び、プリントしてもらう。以上。

「万一の時はこれを使ってほしい」

余談になるが、そのようなお迎え写真がない場合、かつては、葬儀屋さんが作ってくれた。生前の記念写真か何かから顔を取り出し、紋付、背広、礼服などのボディと組み合わせて作っていた。

その土台になるボディの部分のモデルをやれと、写真会社の社長が部下に命じたが、誰も嫌がってやらない。仕方なく、社長自身がモデルをやったが、彼は若くして亡くなった。彼の体は、生きている時から拝まれていたわけだが、早死にしたのは、あの写真のせいだなんて陰口をたたく者もいて、気分は微妙だった。

ボクは、仕事でポートレイトをずいぶん撮影したので、「万一の時はこれを使ってほしい」と言われているのが、たくさんたまっている。だが幸い、使う羽目になった写真はあまりない。人生100年時代だものなあ~。(写真家、土浦写真家協会会長)

![くずかごの唄 102[2305843009278306955]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/02/858d2127203808a02d9a7dc4fc97a847-696x391.jpg)

![川浪せつ子 44[2305843009277355696]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/02/a584640dc1385282af0ba35afc65e8a9-696x348.jpg)

![ことばのおはなし 42[8921]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/02/911ce8cbdd7daabf2ada98e11e15a42b-696x392.jpg)

![雑記録 32[8900]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/01/7397587db3f3dec6a278dc6c25601a37-696x392.jpg)