【コラム・冠木新市】フランスの映画監督クロード・ルルーシュが28歳のとき、自分のプロダクションで作った『男と女』(1966年)はざん新で衝撃的だった。望遠レンズで撮った仏北西部ドーヴィルのきらめく海辺の景色。ロング―アップと、自由自在に構図を変えた短なカット割り。全編に流れる新人作曲家フランシス・レイのジャズ調音楽。若者たちで作られたこの作品によって、世界の映像表現は一変したと言っても過言ではない。

お話は、妻を亡くしたレーサーのジャン・ルイ(ジャン・ルイ・トランティニャン)と夫を失った映画の記録係アンヌ(アヌーク・エーメ)との出会いを描いた恋物語。30代の2人は、ドーヴィルにある同じ寄宿舎に子どもを預けている。色々あって、ラストは駅のホームで抱き合う2人を捉え、ぐるぐる回るカメラワークにテーマ曲が流れ、ストップモーションで終わる。ハッピーエンドで幸せな気分にさせてくれる作品だった。

続編『男と女Ⅱ』(1986年)が、同じ監督とキャストで20年後に製作される。ところが、1作目で感動した観客はギョツとしたと思う。2人は一緒にならず、駅で別れたという皮肉な設定で始まるからだ。

ジャンはレーシングチームの監督で、息子の結婚相手の妹と恋仲。一方、アンは映画プロデューサーとなり、年下の恋人がいる。戦争映画の興業で失敗したアンは、昔の自分の恋物語をミュージュカルにしようと企画し、ジャンの許可を得るために20年振りに再会する。

50代になった2人の再会シーンを見ると、1作目の幸せな気分がよみがえる。また1作目を再現する撮影風景はとても奇妙で面白い。だが出来上がった映画を試写すると、皆が納得せずお蔵にしてしまい、今度は全く別の実録犯罪映画を作り始める。ルルーシュ監督はまるで1作目を否定するようなドラマ展開を見せるのだ。しかし結局、2人は年下の恋人と別れ、一緒になるハッピーエンドを迎え、1作目の観客に満足感を与えてくれる。

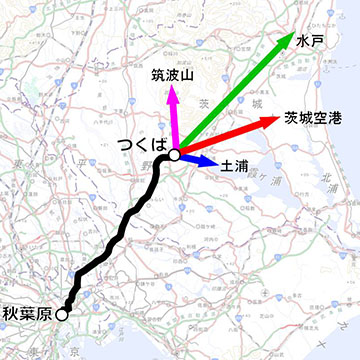

研究学園都市 → スーパーサイエンスシティ

そして2作目から33年後。やはり同じ監督とキャストで第3作『男と女 人生最良の日々』(2019年)が公開される。80代後半となった2人はあれからどうなったのか。

今では雑貨店を営むアンヌのもとに、ジャンの息子が訪ねて来る。施設にいる認知症の父親がしきりに昔の彼女のことを思い出すので、会ってもらえないかとお願いに来たのだ。2作目を見た観客はアレッと思う。

なんと、3作目は2作目の続きではなく1作目の続きで、53年後の別のお話だからである。ルルーシュは3作目を作るに当たり、2作目の存在を消してしまった。だから、1作目に直接つながる続編は2作目と3作目と2つあるわけだが、どちらの続編を好むか私はまだ決められないでいる。

筑波研究学園都市建設の閣議了解(1963年)に始まって、科学都市つくば市(1987年)となり、今ではつくばスマートシティ(2019年)、つくばサイエンスシティ、つくばスーパーサイエンスシティが作られるみたいだ。1作目が研究学園都市だとすると、次につながるシティはなんなのだろうか。私は、53年たっても変わらない映画のドーヴィルみたいな街であってもらいたいと思っているのだが…。サイコドン ハ トコヤンサノセ。(脚本家)

![horikoshi[1]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2020/02/horikoshi1.jpg)

![入沢弘子 6[2305843009278827396]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/03/c221d0fbc396f0f1b047ef701f0c3feb-696x392.jpg)

![ことばのおはなし 43[9463]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/03/9810938c6a7318803d3e09149ae96a95-696x392.jpg)

![瀧田薫 33[2305843009278711841]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/02/fb4258c6e36b705ec49abc6007519463-696x391.jpg)