【コラム・先﨑千尋】図書館学の泰斗、竹内悊(さとる)さんが10月に93歳で亡くなったという知らせが届いた。私の生き字引。それこそ「困った時の竹内さん」だった。

竹内さんは米国のフロリダ州立図書館学大学院やピッツバーグ大学図書館情報学大学院で学び、1987年につくば市の図書館情報大学(現筑波大学)副学長に就任した。古今東西の図書館に関する情報に精通し、2001年から2005年まで日本図書館協会理事長を務めた。

図書館に関する著作も『図書館のめざすもの』(編・訳、日本図書館協会)、『図書館のこと、保存のこと』(共著、けやき出版)などがあり、一昨年にはその集大成として『生きるための図書館』(岩波新書)を出版した。

私が瓜連町長の時、小学校を木造で建て替えたが、その際に図書室を理想の姿にしたいと考え、谷貝忍水海道市立図書館長(当時)、寺田章阿見町立図書館長(同)らと一緒に、竹内さんにも相談に乗ってもらった。もう30年も前のことだ。それ以来、竹内さんから、図書館とは何か、図書館をどう活用すればいいのかなどを教えてもらった。

それまでの私は、本は買うもの、資料は集めるものと考え、図書館の利用は、新聞雑誌を見たり小説を借りたりする程度だった。

しかし、自分で郷土茨城の人や事績を書くには図書館を使わざるを得ない。『ほしいも百年百話』『前島平と七人組』(いずれも茨城新聞社)を書くために、ひたちなか市や常陸太田市の図書館に行ったが、それこそ何もない。静岡県内の図書館や鹿児島県枕崎市、函館市の図書館から多くの情報を得た。

「本は人の感覚と思考と行動の記録」

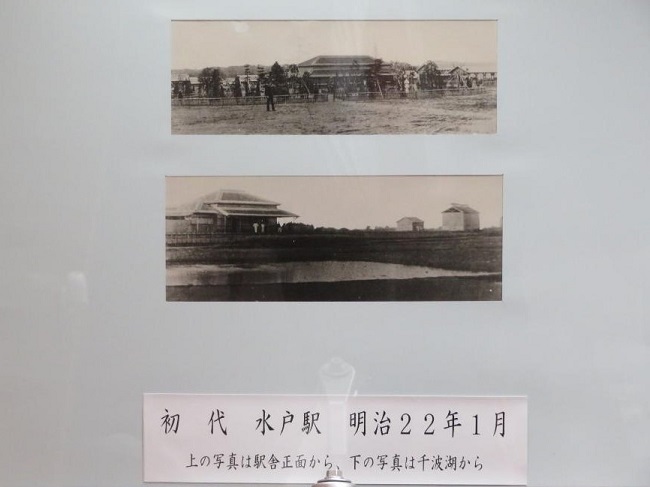

大部分の郷土資料を閉架にして利用者に見せない水戸市立中央図書館とのバトルの時には、竹内さんに「これからの図書館はどうあるべきか、図書館にとって最も大事な仕事はレファレンス」などのことを教えてもらった。その時、幕末から明治にかけて『大日本史』編さんなどに関わった栗田寛の残した麗澤館文庫は現在どうなっているのか、という宿題をいただいた。

県立歴史館、茨城大学図書館、水戸市立図書館などで調べてもらったが、分からずじまい。結局、那珂市立図書館員から「戦前の火事で焼失した」と連絡があり、一件落着した。

わが家にある戦前の右翼の思想家権藤成卿(ごんどう・せいきょう)の扁額の文字と意味がずっと分からなかった。水戸学の大家などに聞いたが、最後は竹内さん。一発で内容が分かった。竹内さんは中国の古典にまで通じていた。

若いころ、図書館は水戸市にしかなかった。しかし今では、どこの市町村にもある身近な存在だ。自分で必要な本をすべて買う経済的余裕はないし、またその必要もない。近くの図書館を利用、活用する。国立国会図書館の文献も地元の図書館で見られるし、コピーもできる。他の市町村の図書も地元の図書館で借りられる。分からないことは調べてもらえる。インターネットで問い合わせもできる。

竹内さんは、最後の著書に添えて「図書館とは人が生きる上で一体なんなのだろうと考え続けてきた結果、本は、人の感覚と思考と行動の記録。人が生きていく上で大きな働きを持つ。多彩な本と人の多様な要求をつなぐために図書館があると考えるようになった」と私に書き送ってくれた。

竹内さんは私に「これからは人に頼るな。自分で道を切り拓(ひら)け」と呼びかけている気がする。「ありがとうございました。そしてさようなら」。竹内さんへの最後の手紙になる。(元瓜連町長)

![塚本一也 18[7980]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/12/9deddef5caab252451c910c03c66fed8-696x392.jpg)

![瀧田薫 30[7899]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/12/3288ac39cdc372da6e93e7b444ee2d41-696x392.jpg)

![宍塚大池_竹[2305843009271925446]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/11/30bac56663bb45270b8f14c3e4edea6c-696x392.jpg)

![古家晴美 31[2305843009267045513]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/11/7c29cbcf57d24ff569c01752baeaf1cb-696x392.jpg)

![斉藤裕之 98[7684]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/11/28c16a38154bc7c7eb74896ebcd1ac16-696x392.jpg)