【コラム・小泉裕司】何十年ぶりだろう。最後は家族でキャンプだったのか、テーマパークだったのか、とにかく思い出せないし、今後もないはずだったGW旅行。コロナ禍、恐る恐る出かけた先は秋田県大仙市大曲。実は昨年11月、「大曲の花火実行委員会」は2022年度の花火大会の年間日程を発表、その第1弾は4月29~30日の2日連続と知り、早速、宿を手配していたのだ。

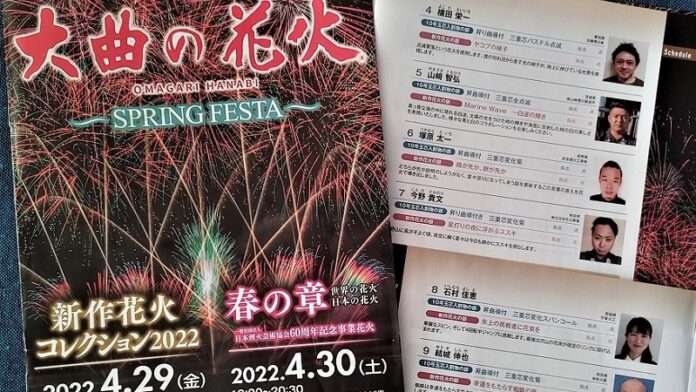

訪れた「SPRING FESTA(スプリング フェスタ)大曲の花火」は、「再始動」をテーマとして「新作花火コレクション」と「春の章 世界の花火・日本の花火プログラム」の2夜連続、合計1万3千発を打ち上げる豪華プログラムだ。

初日の「新作花火コレクション」は、45歳以下の若手花火師の登竜門となっている競技大会。茨城県からは昨年に続き、㈱山﨑煙火製造所(つくば市)の山﨑智弘さんが出品した。予報通り、冷雨の中で行われた競技は、今野貴文さん(大仙市)が総合優勝。土浦全国花火競技大会「創造花火の部」で16回優勝している老舗煙火店㈱北日本花火興業の5代目候補として、各地の競技大会で実績を積み上げている。

私のお気に入りは、アイデア豊富な芳賀火工(宮城県)の石村佳恵さんの花火。今回も、同県出身の羽生結弦選手の氷上4回転半ジャンプを時差式花火で夜空に見事に描ききり、新作花火の部準優勝を受賞した。

私が所属する日本花火鑑賞士会は、当夜鑑賞した会員によるスマホ投票で「会長賞」を決める。私は迷うことなく地元の山﨑さんを一押ししたが、受賞は次回以降に持ち越しとなった。次代を担う若手花火師の止まらぬ挑戦に胸を熱くしつつ、ホテルに戻り冷えた体を温泉でリハビリし、翌日に備えたのである。

みんな、この日を待ってたんだよね

2日目は絶好の花火日和。3年ぶりの開催となった「春の章」は、日中から多数のカメラマンが土手上に位置取りしていた。「みんな、この日を待ってたんだよね!」

今回のメーンプログラムは、日本煙火芸術協会60周年記念事業花火だ。まるで「日本花火物語」と言っても過言ではないほど、過去から現在に至る花火技術の進化を凝縮した構成は圧巻。究極とも言われる五重芯菊や様々な色の小花を咲かせる千輪菊、回転しているかのごとき時差式花火など、一玉一玉が半端なく高品質で花火博覧会のごとし。

当協会は、競技大会で優勝経験のある煙火業者29社で構成し、茨城県からは野村花火工業㈱(水戸市)や㈱山﨑煙火製造所など4社が加盟している。

「大曲の花火」は全演目が終了した後、南こうせつさんの「満天の星」(作詞・岡本おさみ、作曲・南こうせつ/1995年発売)が流れる中、雄物川をはさんで花火師さんと観客がトーチや電灯を振り合い、エール交換を行うのが恒例。花火旅に巻き込んだ「相棒」とともに、対岸の花火師さんに「ありがとう、大曲」の思いを込めて懐中電灯を振り返した。

久々のGW旅行は、「相棒」も満喫したようで、まん丸の菊型花火のごとく大団円なり。本日はこの辺で「打ち止めー」。「ドン ドーン!」。(花火鑑賞士、元土浦市副市長)

<参考動画> スプリングフェスタ「春の章」ダイジェスト

![horikoshi[1]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2020/02/horikoshi1.jpg)

![伊東葎花 2[11081]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/04/dbd1c737a08a3ba0836513285bb765d1-696x392.jpg)