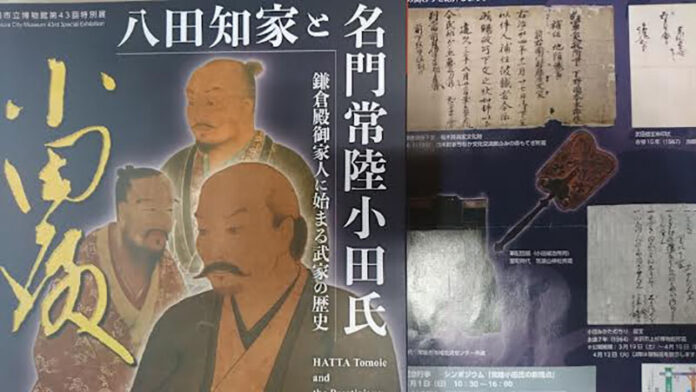

【コラム・高橋恵一】今、土浦市立博物館で特別展「八田知家と名門常陸小田氏」が開催されている。5月8日まで。現つくば市内に城を構えた小田氏の祖・八田知家(はった・ともいえ)が大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の1人であることからも、注目されている。

八田知家の「筑後改姓」は誤り

特別展の説明では、「知家は、『八田』から『筑後』に名乗りを改め、その後、子孫は『小田』を名乗るようになります」とされている。これは、土浦市史(1975年刊)中の「八田知家が、『筑後守』任官を受けて苗字を『筑後』に改めた」という記述を受け継いでいるようだ。

土浦市史では改姓の論拠を、①吾妻鑑(あずまかかみ)に知家の子たちが「筑後六郎知尚」のように記されている、②知家が寄進したと伝わる梵鐘の銘に「筑後入道尊念」とある―などと書かれている。

鎌倉幕府が編纂した史書・吾妻鑑における人名の表記は、「苗字・官位(これがない場合は太郎などの通称)・実名」で記述され、高位の者は、苗字や通称を省略して官職で表記している(官職名で個人が特定できるからだ)。いずれも、筆者が人名表記のルールを踏まえて記述したものであり、本人が官職を苗字として名乗っていたわけではない。

鎌倉武士の本懐(ほんかい)は、本貫(ほんがん)の地を苗字として名乗ることであり、世襲でもない職名を苗字とすることはない。

知家の場合も、任官後は「筑後」「筑後入道(出家後)」と記述されており、知家の子息については「筑後守の子息」という意味で、苗字を略し、親の官職名『筑後』のあとに通称が記されているとするのが、一般的な読解である。例えば、「…13人」の中心人物、北条義時の場合、任官後は相模守や相州と記され、嫡子の北条泰時は相模太郎と記されている。

つまり、土浦市史の「筑後改姓」は吾妻鑑の誤読といえる。ちなみに、八田氏が筑後氏に改姓したといった記述は、土浦市史およびそれを根拠とする関連書の他には見当たらない。

引き継がれる市史記述の間違い

市史刊行時、郷土史の愛好者らは誤りに気付いたものの、専門家が編纂に加わった市史なので指摘するのを遠慮したのではないか。また、市史に「筑後改姓」の誤りはあるものの、知家が小田の地を本拠とし、小田一族が発展した流れに影響することはないので、いずれ修正されるであろうと放置されたのではないか。

しかし、誤った「筑後改姓」を受け継いで、八田(小田)氏は小田に本拠を置けず、4代時知(ときとも)まで小田氏を名乗らなかったとし、その本拠地を小鶴荘(現茨城町から笠間市辺り)や陸奥国(現東北地方)に求めるなど、「筑後改姓」先入観の下に研究が進められた。また、周辺の市町村史や出版物・展示なども、土浦市史の誤った記述に影響されることになった。

こういったことを踏まえ、特別展示の説明内容を訂正すべきではないか。誤読から派生している他の展示内容も直すべきだ。

知家と小田氏の評価に違和感

特別展では、知家を「下野武士…」「八田氏、常陸国へ入り込む」などと、出自のはっきりしない「よそ者」が、頼朝のご機嫌を取りながら、常陸大掾(ひたちのだいじょう)・多気義幹(たけ・よしもと)をだまして失脚させた、下妻広元(しもつま・ひろもと)や阿野全成(あの・ぜんじょう)を殺害した、常陸国での権益を獲得した―などと説明している。

この種の企画は、地元の主人公を引き立て、地元のイメージアップを図るのが普通である。ところが、今回の展示では、知家や小田氏をマイナーに脚色していないだろうか。

知家は、宇都宮神領(うつのみやじんりょう、現在の栃木県中南部・東部)を領した「八田宗綱(むねつな)」の子で、保元の乱では親子で源義朝に従って戦いに参じ、乱の後は京御所で北面の武士を勤めた。血縁の近い、小山氏、宇都宮氏、八田(小田)氏は連携し、初期から鎌倉幕府を支える一大勢力として存在していた。

知家が頼朝の信任を得られたのは、京都での所作や軍団運営に詳しく、神社や仏事にも通じていたからであろう。奥州合戦での捕虜扱いや朝廷使者の接遇などは、知家に任せていたことが、吾妻鑑に記されている。

15代・氏治は人気の戦国武将

小田氏は、有力御家人の大半が北条氏に排除される中、鎌倉末期まで常陸守護を務め、戦国末期まで同じ地方で勢力を保ち続けた。戦国武将「オタク」の間では、人気ベスト10の中に15代の小田氏治(うじはる)が入るそうだ。負けても奪われてもめげず、小田城を取り戻そうとするしぶとさが好評という。

氏治は結城氏に保護されて天寿を全うする。結城秀康(ゆうき・ひでやす)と小田氏治の娘の間の4男直基(なおもと)が結城松平氏として分家し、幕末は前橋藩17万石になる。氏治の娘の子孫が大名家の当主となっていたのだ。しぶとい御屋形様(おやかたさま)・小田氏治の面目躍如だ。(地図と歴史が好きな土浦人)

【コラム・小泉裕司】「ドンとなった花火だ きれいだな 空いっぱいに広がった」。童謡「花火」(作詞・井上赳、作曲・下総皖一、1941年発表)の歌い出し。打ち上げ花火の轟(ごう)音をオノマトペで、開いた大輪の豪快さや美しさを最短のフレーズで素直に伝えきっている。

【コラム・小泉裕司】「ドンとなった花火だ きれいだな 空いっぱいに広がった」。童謡「花火」(作詞・井上赳、作曲・下総皖一、1941年発表)の歌い出し。打ち上げ花火の轟(ごう)音をオノマトペで、開いた大輪の豪快さや美しさを最短のフレーズで素直に伝えきっている。

![川端舞 29[10847]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/04/23407016b8ea9c38660f60b7d7badbba-696x392.jpg)