【コラム・原田博夫】年末になると、ふるさと納税でソワソワするお宅もあるかも知れない。魅力的な返礼品をめぐる話題である。しかし、これは、制度導入の経緯からすると、妙な話である。今回は、その顛末(てんまつ)を取り上げたい。

そもそも、高校まで地方圏で教育を受けた若者の相当数が、大学入学や会社就職で都会に出て、その後の社会人生活や結婚後もそこで過ごすのは、20世紀後半の日本社会では(都市部と農村地域の間で教育や就業のチャンスに濃淡がある以上)当然だった。

この若者には財政の観点からは、高校卒業までは地元自治体の教育支出が投入されていた。勤務先の企業は、法人税(国税)および法人住民税を(企業の所在地へ)納めている。会社員としては、給与・報酬から所得税(国税)と個人住民税を(居住地の県・市町村へ)納めている。この会社員も企業も、当該年度に関しては立派な納税者である。

しかし、この会社員を高校時代まで成育させた出身地では、この財政収支の流れはやや釈然としない。少なくとも、地方出身者の高校卒業までに投じた財政資金のある部分は、出身の市町村・県に戻してもらいたい。とりわけ、都市部に出た地方出身者が地元に残った同世代よりも高所得者になっている場合には、そうした矛盾を感じる。

故郷へ還元できる制度はないか?

地方交付税制度は、こうした気分を一部解消する制度でもある。主要な国税5税(所得税・法人税・酒税・消費税・地方法人税)の一部(3割強)を地方の固有財源とみなして、全国の地方自治体を対象に、一定の意基準に従って(地方自治体ごとに基準財政需要額と基準財政収入額を算定し、前者が後者を上回っている場合はその差額を財源不足とみて)財源保障のために一般財源として配分する、という制度である(うち、94%は普通交付税、6%は特別交付税)。

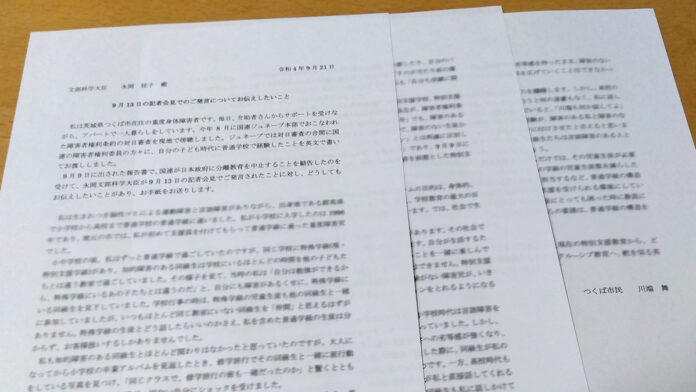

この制度が導入(1954年)されて以降、東京都だけは恒常的に普通交付税の不交付団体だが、市町村の不交付団体(2022年度)は全国で72である(交付団体は1646)。茨城県内の不交付団体は、つくば市、神栖市、東海村である。ともあれ、この制度は全国画一的で、そもそも、個々の納税者には自分の納税額のどの程度が全国に配分されているのか、自覚もトレースも困難である。

個人ベースで、こうした故郷・出身地への還元を実現できる制度はないか、という問題意識はかねてからあった。このあたりの事情は、この制度を(『日経新聞』「経済教室」2006年10月20日で)提案した西川一誠『「ふるさと」の発想』(岩波新書、2009年7月)に詳しい。ちなみに西川氏は、自治省出身で福井県知事(2003~19年)を務めていた。

ともあれ、ふるさと納税制度は、(1)田中康夫・長野県知事が住民登録を自らの考えに近い自治体(泰阜村)に変更するという型破りの問題提起(2004年3月)などもあり、「ふるさと」を必ずしも自分の出身地に限定しない、(2)この納税は、あくまでも所得税・住民税の納税分の一部を対象団体に振り替える寄付金税制として設計され、2008年5月からスタートした。(専修大学名誉教授)