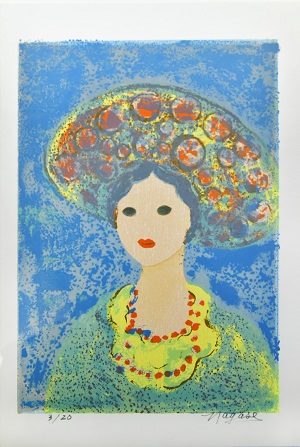

塑造のように柔らかな写実表現

霞月楼にある「白鷺(しらさぎ)」は、一色五郎が土浦に帰郷した頃の作品だ。冠羽や尾羽の優美な曲線など、実物かと見まがうほど写実的に表現されている。これは油粘土や石こうで造った原型を、星取り法という技術で木彫に起こしたため。

「白鷺」1947年頃、木彫彩色、高さ26cm、霞月楼所蔵

「白鷺」1947年頃、木彫彩色、高さ26cm、霞月楼所蔵星取り法は明治期に導入された西洋の石彫技術で、東京美術学校で木彫に応用され広く普及したが、戦後は顧みられなくなった。「身近に残るものではこの白鷺くらいか。素晴らしい出来で僕も大好きな作品。大事にされているのはありがたい」と、五郎の子で牛久市在住の彫刻家・一色邦彦さんは話す。

ちなみに五郎の妻・千代子の実家は当時土浦で名をはせた料亭・日新楼で、霞月楼からは本家筋に当たる。

母の応援で彫刻家の道へ

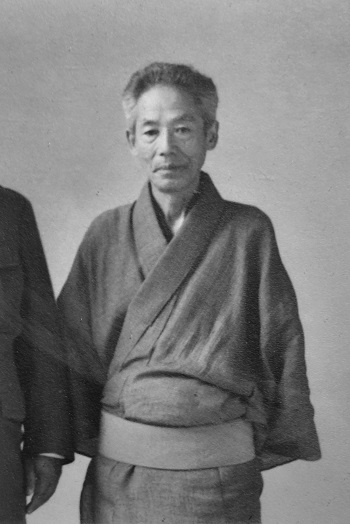

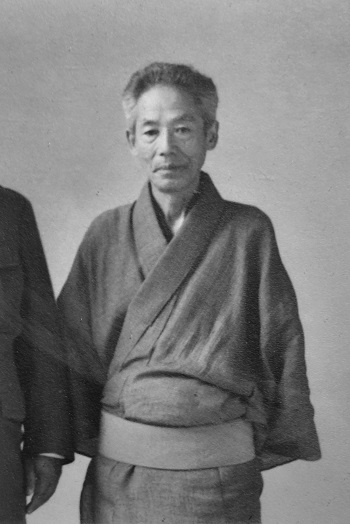

一色五郎

一色五郎一色五郎は1903(明治36)年、新治郡真鍋町内(現土浦市西真鍋町)に生まれた。祖父・範疇は土浦藩の国家老を務め、維新後は困窮した元藩士らの生活再建に尽力し、1878(明治11)年に県内初の国立銀行である第五十銀行(常陽銀行の前身の一つ)を設立。父・範叙は範疇の長子で2代目頭取を務めた。

五郎は幼少より手先が器用で、特に虫かご作りが得意だったという。母・鶴の「せめて下の子たちには好きな道を行かせたい」との願いにより、5男の五郎は彫刻家、弟の達夫は報道写真家の道を進むことになる。

1920(大正9)年に上京し、長谷川栄作に弟子入り。栄作は当時31歳の若さながら、この2年後には帝展審査員を拝命するなど、すでに彫刻界の第一線で活躍していた。余談だが長谷川家は江戸詰めの土浦藩士の家系で、乃木希典陸軍大将の母・壽子を出し、栄作は希典の甥に当たる。このため乃木将軍像を出世作としながら多彩な作品を造った。戦前の茨城県庁前庭にあった巨大な農人形像もその一つだ。

真鍋と満州に贈られた獅子頭

1923(大正12)年、五郎は東台彫塑会展で「闇ニ棲ム獣」が一等賞受賞。痩せさらばえた獣が獲物を求めるがごとく首を垂れたこの作品は、フランスの小説家アンドレ・マルローが来日時に「東洋の神秘主義の具現」と激賞したという。1924(大正13)年の「自像」が第5回帝展で初入選、1926(大正15)年には「牛置物」を皇太子に献上するなど、若くして高い評価を得た。

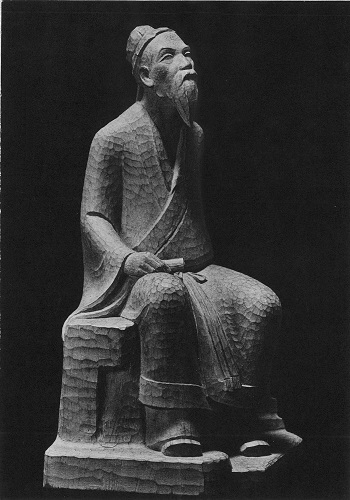

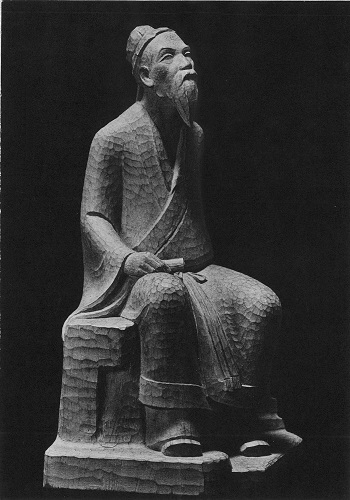

初期の代表作「望月」1930年、木彫、高さ44cm、「一色五郎彫刻展」図録より転載

初期の代表作「望月」1930年、木彫、高さ44cm、「一色五郎彫刻展」図録より転載1928(昭和3)年アトリエを王子町上十条(現北区上十条)に構え、1932(昭和7)年に結婚。翌年には師の長谷川栄作と共に芸術使節として満州国へ渡り、五郎は獅子頭を溥儀執政(後に皇帝)に贈った。これに際しては母が桑の苗木を売却し用立ててくれた資金で雌雄一対の獅子頭を造り、うち一つを真鍋町に寄贈した。邦彦さんによれば地元にある方が雄獅子だそうだ。

帝展にはその後も出品を重ね、1932年の第13回展で「軽機兵」が特選になり、以後無鑑査。1936(昭和11)年の文展招待展には「電信兵」を出品し、文部省買い上げとなった。1939(昭和14)年に陸軍美術協会が発足すると、その一員として時局に沿った作品を多く制作した。

県内の彫刻界で指導的立場に

1943(昭和18)年に家族を伴い帰郷。当初は大町に住み、後に若松町へ移った。子どもは4人とも男児で次男が邦彦さん、4男が建築史家で今年物故した一色史彦さん。大町の家は狭くて独立したアトリエは持てず、貧困の中で帯留めやペンダントなども彫って生活の糧にした。

終戦までの2年間は筑波山神社にこもり、山麓から食料を調達して自炊しながらイザナギ、イザナミの両神像を制作。終戦を告げる玉音放送を直立不動で聞き、B29の編隊が低空で飛来するのを見て残念に思う気持ちと、焦土から立ち上がる決意がわき上がるのを感じたという。

1947(昭和22)年の第1回土浦市展開催には中心的役割を果たし、後年まで運営に携わった。県展では1948(昭和23)年の第1回から審査員を務め、以後第10回まで出品を続けた。日展では1949(昭和24)年の第5回展から1967(昭和42)年の新第10回展まで計16回出品した。

1969(昭和44)年に脳血栓で倒れてからは療養生活を送り、1985(昭和60)年に82歳で永眠。「働き盛りの時期に戦争が重なり、いろいろと苦労したはずだが、愚痴や不平不満は一言も言わなかった。明治生まれの精神力だと思う」と邦彦さんは述懐する。

「希望の像」ブロンズ、1983年にカスミストアーが亀城プラザへ寄贈

「希望の像」ブロンズ、1983年にカスミストアーが亀城プラザへ寄贈郷土の偉人らを彫像にして顕彰

五郎は戦前・戦後期に郷土の偉人像を多数制作した。その顔ぶれを一部紹介しておく。藤森天山(弘庵)は幕末の儒学者で、土浦へ招かれ藩校・郁文館の創立に貢献し、後に江戸で私塾を開く。ペリー来航の際には海防論を説き、徳川斉昭に建白書を奉ずるなど活動した。

加藤桜老は笠間藩士で、水戸藩の会沢正志斎や藤田東湖に学び、江戸の昌平坂学問所に入った。笠間城下の隠居所「十三山書楼」には諸国から志士が集まり、後に高杉晋作らの推薦で長州藩校・明倫館の教授に迎えられた。

佐久良東雄は浦須村(現石岡市浦須)出身、善応寺(土浦市真鍋)の第18代住職を務め、天山や桜老らと交わった後、江戸で平田篤胤に国学を学ぶ。尊王論で各地を遊説し、桜田門外の変では幕府の手を逃れた水戸浪士を援助した。

色川三郎兵衛は元貴族院議員。日本鉄道海岸線(現JR常磐線)の敷設ルートを変更させ、線路の盛土を湖岸堤の代用とすることで、土浦の街を水害から救った。また川口川・田町川の逆水門建設にも尽力した。

助川喜四郎は大穂村(現つくば市大穂)出身のウイルス学者。犬への狂犬病の予防注射法を完成させたほか、鶏卵内培養法による天然痘ワクチンの製造に成功し「昭和のジェンナー」と呼ばれた。助川弘之元土浦市長の父。

藤川捨吉は県内の土木工事を多数手掛けた。土浦では海軍霞ケ浦飛行場建設工事、常南電鉄土浦-阿見線敷設工事、川口川埋設工事など。特筆すべきは桜川河口の16ヘクタールに及ぶ干拓事業で、ここが後に宅地造成され港町になった。

●取材協力・参考資料 一色邦彦▽茨城県近代美術館▽図録「一色五郎彫刻展」(1980年、県立美術博物館)▽雑誌「常陽藝文」142号(1995年3月、常陽藝文センター発行)・146号(1995年7月、同)▽新聞「いはらき」1985年12月7日付▽市村壮雄一「藤川捨吉」(1941年、土浦書房)▽真船始編「助川先生とその業績」(1958年、喜誠会)▽茨城県地域学習資料研究会編「茨城の先人たち」(1983年、光文書院)▽ウィキペディア

シリーズ協賛 土浦ロータリークラブ 土浦中央ロータリークラブ