【コラム・川浪せつ子】茨城県は緊急事態宣言が解除されましたが、まだまだ自粛生活は続いています。そんな中、テイクアウトで、心も胃袋も、そしてお店の方も、ちょっと一息。

こちらの「いいむらや」さん(つくば市二の宮)は、平常時もテイクアウトをやっているお店です。私が行くときは、ほぼ店内で。お弁当(牛丼、ステーキ、ハンバーグなど)から、コロッケ、メンチといろいろ。それがすべて、「飯村牛」が入っているので、めっちゃ美味しいのです! 店内で食すときは、サラダバー、コーヒーが無料でいただけるのもうれしいです。

飯村牛はつくば山麓の幻の牛と言われて、850頭しか飼育されていないそうです。洞峰公園の横のマンションの1階にあるのですが、少し奥まっている場所で、あまり目立たず、気が付きにくいです。でも、口コミで、美味しさが広まっているみたい。私は、たまたまお店の前を通ったとき、ステキなミドルエイジの女性が入っていたので、勇気を出して行ってみました。大正解でした!

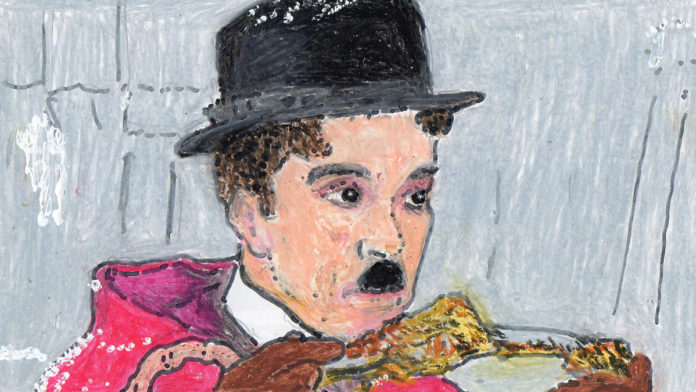

今回は、自粛生活ということで、テイクアウトしたものを描いてみました。そろそろ外食も?なんて思いますが…、まだもう少し、テイクアウトで楽しもうかなぁ。

友達と「絵でメール」交換日記

こんな自粛事態になり、いろいろな変化。「こんなになってる~」を、わたしの生活目線で。

▽新聞折り込み激減。スーパーの折り込みがなくなって、お店のレジ終わりに、目玉商品の広告をもらいました。

▽テレビ番組、再放送ばっかり。でも過去の番組が、けっこう面白かったり。番組はコロナばかり。今までCMのときはチャンネル変えていたのに、なぜかホッとして見てしまう。CMって案外面白いのね。

▽月1ぐらい、コレステロールの薬をもらいにかかりつけ医院に行っています。予約を取るのに電話したら、「少々お持ちください。電話診察、医師とつなげますので」。電話でいつものお薬の処方箋を出していただき、いつもの薬局に取りに行きました。

▽ウツウツとした気持ちが少しでも晴れるようにと、たまに散歩はしますが、今ほど庭のありがたさを感じたことはありません。植物の成長とお日様に癒されています。

▽絵のお友達と毎日「絵でメール」。交換日記みたいな。これが思いのほか楽しい。

巣ごもり生活。シンドイことも多々ありますが、その中でも小さな楽しみ、小さな幸せを見つけて、収束を願いながら暮らしています。(イラストレーター)

![horikoshi[1]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2020/02/horikoshi1.jpg)