【コラム・原田博夫】岸田首相は、2021年9月の自民党総裁選からの「新しい資本主義」を、22年6月公表の骨太方針で重点分野は「人への投資」と具体化した。「人への投資」を抜本的に強化するため、3年間で4000億円規模だ。この金額が妥当・十分かどうかも問題だが、誰がこうした人材育成を担うのか。

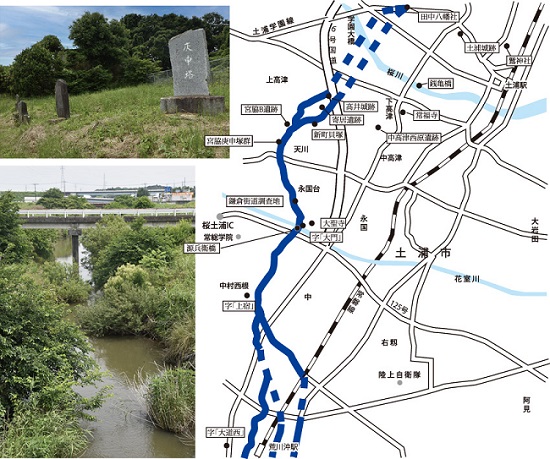

社会的な行き詰まりを振り返ると、江戸時代末期が参考になる。幕藩・鎖国体制下の江戸時代の後期には、「読み書きそろばん」の修得を第一義とした藩校や寺子屋・道場などが全国に普及していた。一方で、蘭学などの実践的な学問も、長崎・出島や大阪・適塾などの限定された機関で教授されていた。

さらには、西南雄藩は武器調達のみならず、実用知識を目指して、自藩の若者を留学生として(幕府には秘密裏に)派遣していた。

こうした動きは全国に広がり、幕府も各藩もそれぞれの窮状を打破するために(日本全体での国難という認識よりも、自藩の立て直しが優先されていた気味があるが)、積極的に人材を登用し始めた。幕府が派遣した使節団を見てみよう。

津田梅子、福沢諭吉、渋沢栄一…

第1は、安政7年1月(1860年2月)の遣米使節団で、正使、副使、目付・小栗忠順など総数77名が米艦に乗船。軍艦咸臨丸(かんりんまる)に、軍艦奉行、船将・勝麟太郎(海舟)など91名が随行。年少の津田梅子は日本人初の女子留学生として、福沢諭吉も随員として参加。

第2は、文久遣欧使節団で、文久元年12月(1862年1月)、総数38名がヨーロッパに派遣された。日本人として初めて第2回ロンドン万博を見学し、随員には福沢諭吉や福地源一郎もいた。

第3が、第2回文久遣欧使節団で、文久3年12月(1864年2月)、総勢34名がフランスに向かい、パリ協約の成果はあったが幕府は破棄している。

第4は、慶応3年1月(1867年2月)の訪欧使節団で、第2回パリ万博への正式参加を主目的に、将軍慶喜の弟昭武が名代だった。渋沢栄一、箕作麟祥、佐野常民などが同行していた。しかし、慶応3年10月14日(1867年11月9日)の大政奉還の報を1868年1月に受け取ることになった。

人材は登用すべきもの

このほか、幕府最初の海外留学生11名(榎本武揚、赤松則良、津田真道、西周など)は、文久2年9月(1862年11月)、長崎からオランダに向かった。萩藩士・伊藤博文、井上馨など5名も、文久3年5月(1863年6月)、横浜から英国に密出国している。

こうしてみると、その後活躍した人物は、海外渡航という千載一遇のチャンスをリスクとみなさずチャレンジした随員や脱藩者などに多い。派遣した幕府や各藩では当初の主目的は果たせなかった(見返りは得られなかった)が、結果的には、その後(明治期)の日本にとっては不可欠になった。散在していた有為の人材を発掘・登用できたのである。

私の結論は、人材は育成されるものではなく、登用すべきものである。問題は、だれがどのように発掘するか、である。(専修大学名誉教授)

![田口哲郎 42[11915]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/06/dfd751a1dbca9907635568181ce3c222-696x391.jpg)