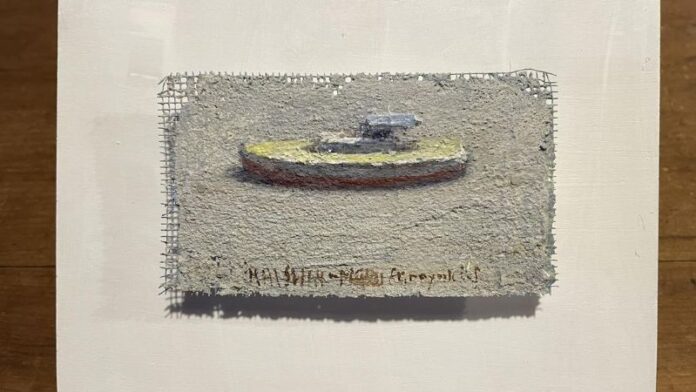

【コラム・冠木新市】今から220年前の享和3年(1803)。常陸国の海岸で不思議な事件が起きた。球体の舟に乗った髪の長い異国の女性が漂着したからだ。舟には奇妙な記号が描かれており、女性は謎の玉手箱を手にしていた。この出来事は当時、瓦版となり「うつろ舟事件」として江戸中で話題になったという。

その後、この事件は、インドから流れて来て養蚕を伝えたという筑波・神郡の『金色姫伝説』と結びつき、現代ではUFO遭遇事件として知られている(コラム21=2021年7月14日掲載=参照)。

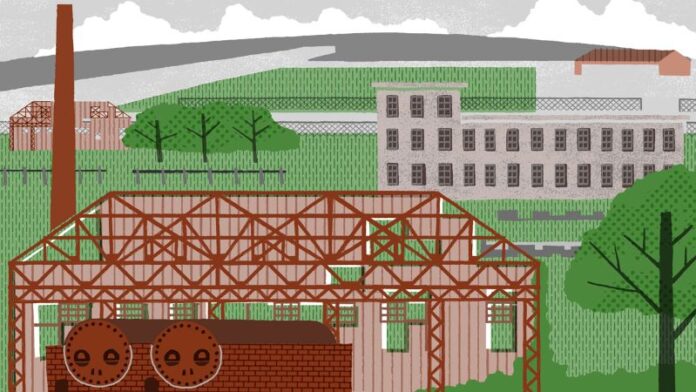

現在『金色姫伝説旅行記/つくばシルクロード2023』のア一トイベントを準備中である。不思議大好きな私は、15年程前から「金色姫伝説」と「うつろ舟事件」に興味を持ち、なぜ二つの出来事が一つに結びついたのだろうかと探ってきた。

すると「うつろ舟事件」を『兎園小説』で紹介した読本作家・滝沢馬琴の存在が浮かび上がり、馬琴作の『南総里見八犬伝』とも関連してくることが分かったのである。

実は「金色姫伝説」を知る以前、アヘン戦争時に日本人は何を考えていたかを立体紙芝居『北斗七星伝』として、葛飾北斎、滝沢馬琴、二宮尊徳などを取り上げたことがある。日本科学未来館や慶應大学や浅草のシアターなどで公演したが、そのときは「金色姫伝説」と結びついてくるとは予想だにしなかった。

ポランスキー監督の『チャイナタウン』

数年前、それを知ったとき、公開から50年近く経ち、古典として輝きを増しているロマン・ポランスキー監督『チャイナタウン』(1974)を思い出した。

時は1930年代後半。所は米カリフォルニア州ロサンゼルス。元警官で今は探偵事務所を経営するギティス(ジャック・ニコルソン)は、浮気調査を依頼される。調査を進めるうちに、水道局長が殺され事件に巻き込まれていく。ギティスは警官時代にチャイナタウンで過ごした。

劇中、度々チャイナタウンの話題が出てくる。けれども、画面上にチャイナタウンが出てくるのはラストシーンだけである。しかし 執事や庭師などに中国人の役者を配し、全篇にチャイナタウンの怪しい雰囲気が漂う。

さらに、街のダム建設話から、水利権をめぐる行政と警察と経営者との癒着問題が浮かび上がる。そして、殺人事件と水問題をめぐる複雑な人間関係の象徴がチャイナタウンであると徐々に分かってくる。

イベントなどで「金色姫伝説」と「うつろ舟」を同時に取り上げることは意外に少ない。民俗学的な伝説とSF的なUFOとを同じ舞台で語るのには、まだまだ抵抗があるのかもしれない。いや、そんなことよりも、「金色姫伝説」を探っていくと、映画『チャイナタウン』みたいな世界へとつながるのではと妄想してしまう。私の「金色姫伝説」の旅は続く。サイコドン ハ トコヤンサノセ。(脚本家)