【コラム・原田博夫】今回は米国での交通・運転事情の体験を語ってみたい。とはいえ、ある特定の地域・時期にことであり、あくまでも私の個人的な感想である。

マイカーを実質的に運転し始めたのは、1980年代初頭、米カリフォルニア州だった。1960年代末期に、日本(地元茨城県)で免許証は取得していたが、東京の生活では、自分で車を運転する必要もなかった。したがって、渡米直前、陸運局に国際運転免許証(かなり大判)を申請し、それを持参したわけである。

入国後2~3カ月して、中古車(後に現地では欠陥車と判明)を安価で手に入れ、キャンパスのかいわいを利用していた。

たまたま郊外に出向くことがあり、パトカーに呼び止められた。そこで警察官(カリフォルニア州)に、日本から持参した国際免許証を見せたのだが、彼はこれを自分は知らないという。国際免許証には、これを承認している外国政府名が記載されていて(そのためにかさばっているわけだが)、当然、米連邦政府もその1カ国である。

しかし、この警察官は、自分はカリフォルニア州の法律に基づいて職務を執行しているのであって、米連邦政府の指示には従う必要はない、という。とはいえ、今回は車線侵入ミス程度なので警告だけにとどめておくと温情措置。

そこで私は、カリフォルニア州の運転免許証を取得するべく、試験会場に赴いた。筆記は、当時は英語以外にも複数の言語(スペイン語、日本語など)が選択でき、私は、試験問題の日本語訳に疑問はあったものの、日本語を選択した。記入済みの解答シートを受け付けに戻せば、30分後に結果が判明。

実技は、私のマイカーに試験監督者が乗り込み、近くの回遊ルートを15分ぐらい周回するというもの。そもそも、この運転免許申請者がどうやって(どのような手段で)ここにやってきたかは、問わない。

要するに、この試験は落とすための試験ではなく、最低限の交通ルールと運転操作マナーをクリアしているかどうかのチェックなのである。できるだけ多くの希望者に、ライセンスを授与することが趣旨だったのである。

希望者にはできるだけ免許証を交付

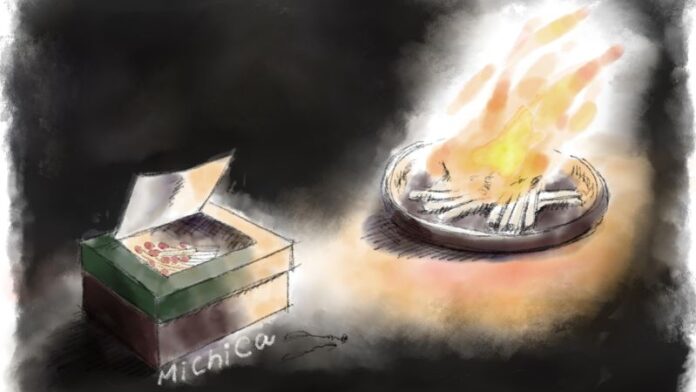

米国では、大都市以外では鉄道・地下鉄などのネットワークが限定されている関係で、スーパーおよびマイカーは、米国民の日常生活の基本中の基本であり、それなしでは夜も日も明けない。

そのために、できるだけ多くの希望者に運転免許を与え、かつ、ガソリン価格を安価に維持し、利用者にストレスを感じさせないパーキング構造を確保する。初心者でも、運転技能の低下している高齢者であっても、運転操作・駐停車できるようにしておくことが大前提になる。

そうした運転環境になじんでしまったせいか、私は現在でも、スペースに制約のある日本のコンビニなどでの駐車が苦手である。

そのことを、先般の高齢者講習で一緒になった他の受験者にポロっと語ったところ、それじゃ、日常生活で困っちゃうじゃないかと指摘され、だから自分はコンビニにはマイカーでは行かない、と返した。日本では、潤沢な駐車スペースの確保は望めないが、最近の車はカメラ機能が向上しているおかげで、こうした制約は解消されているかもしれない。(専修大学名誉教授)