誰もが安心できる大学に

大学が、性的マイノリティ学生を支援するためのガイドブック「LGBTQ学生支援指標」を、筑波大学人間系助教の河野禎之さん(45)らによる研究グループが作成した。当事者学生や支援者、専門家から聞き取った経験談などをもとに今年3月に発表した同グループの論文を土台とし、大学内の場面に応じて必要な支援の指針となる47の指標と、課題の具体例を解説する17のコラムからなっている。

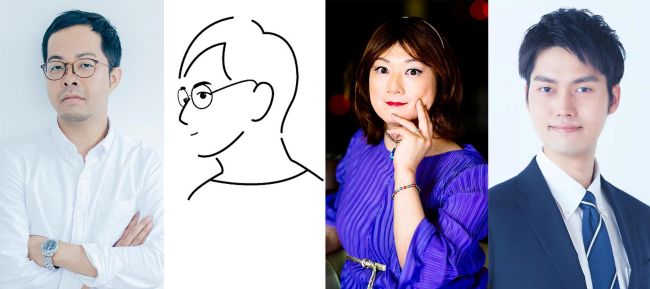

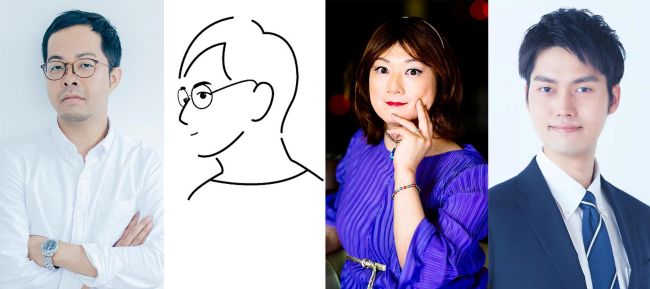

研究・作成にあたったのは筑波大助教の河野さんと、同大人間系研究員の渡邉歩さん(35)、同大人文社会系助教の土井裕人さん(48)、立命館大人間科学研究科准教授の佐藤洋輔さん(33)ら4人の研究者。今後、国内の大学が支援方針を策定する際の指針にしたい狙いがある。

河野さんと土井さんは2015年に、国内の大学として初となる性的マイノリティ学生支援の基本理念と対応ガイドラインを筑波大学で作成した経験がある。その後、大学関係者有志のネットワーク「大学ダイバーシティ・アライアンス」をつくり、性的マイノリティ支援の情報を共有するなど取り組みを進めてきた。河野さんは「すべての学生、教職員、大学関係者がそれぞれに尊重され、安心して過ごすことができる大学キャンパスの実現につながることを心から願っている」と思いを語る。

ガイドブックは、A5判、40ページ。大学の「組織」「場」「学生」の三つに分けて構成され、「組織」は大学での学生支援に関する方針や体制に関する7つの指標、「場」は大学の施設や設備、意識啓発、居場所に関するハード、ソフトの環境面に関する12の指標、「学生」は入学してから卒業後までの生活、授業、行事、就活支援など学生のあらゆる場面に関する28の指標が記載されている。

指標は質問形式で、「差別を禁止しているか?」「性的マイノリティの相談担当者は専門的な研修・訓練を受けているか?」など大学が組織として定めるべき事柄や、トイレや寮、更衣室などの学内施設の課題、本人の同意なしに性的指向や性自認を周囲に暴露する「アウティング」やハラスメントに関する防止策などがある。各指標のチェック欄も設けられ、大学は、各項目に付された補足と望まれる取り組み事例をもとに、学内の現状をチェックし改善に繋げられる仕組みになっている。

例えばトイレの利用に関しては、「学生がトイレ利用で困難が生じる際、本人から申し出があれば大学と本人が協議し出来る限り柔軟な対応を行っているか」「多目的トイレなど性別に関係なく利用できるトイレの設置場所を一覧や地図として公開しているか」など2つの指標を設け、発展型として「本人がどのトイレを利用したら居心地が良いか、悪いかを大学が一緒に検討する」「施設を新設または大規模改修する場合、性別に関係なく利用できる多目的トイレなどを設置する方針をもつ」などを提案している。

(左から)筑波大学人間系助教の河野禎之さん、同人間系研究員の渡邉歩さん、同人文社会系助教の土井裕人さん、立命館大人間科学研究科准教授の佐藤洋輔さん(提供は各研究者)

(左から)筑波大学人間系助教の河野禎之さん、同人間系研究員の渡邉歩さん、同人文社会系助教の土井裕人さん、立命館大人間科学研究科准教授の佐藤洋輔さん(提供は各研究者)

当事者の声を重視する

「支援はしたい。でも、実際に何から始めればいいのかわからない」―

性的マイノリティへの関心が高まり、全国の大学で当事者学生への支援が広がる中で、このような声が上がっているという。河野さんは「(当事者の学生を支援する上で)具体的に必要なこと、大切になる基準となる考え方が大学間で共有されていない現状がある。共有できる指標が必要と考えた」と、制作のきっかけを話す。

一連の研究活動の中で河野さんらが重視してきたのが、「当事者の声や意見を反映すること」だという。学内で当事者学生との交流を重ねる土井さんは、「学生の意識の変化は大きい。(支援する大学側の)認識がずれると、取り組み自体が当事者のニーズに合わなくなる」と話す。学生の変化について土井さんは、「学生が(自身の性を)自己規定する際に、ノンバイナリー(自認する性が男女に当てはまらない)という言い方をするようになっている。支援にあたる人の中には『LGBTの4種類でいい』と認識する人もいるが、それでは困る。当事者像は常に変わりうる。きちんと変化を見極めなければ支援が的外れになりかねない。ガイドブックは、いかに学生に寄り添えるかを重視し、大切にした」と話す。

差別や偏見に対し科学的情報示す

また、ガイドブックに込めた思いとして河野さんは「性的マイノリティに対するバッシングがあり、そこで言われる偏見や誤解に対して科学的な情報を提供したかった」と話す。その具体的な対応を、さまざまな事例をもとにコラムとしてまとめたのが、性的マイノリティの学生支援に取り組んできた渡邉さんだ。

近年、誤った認識のもとで差別的に取り上げられるトイレや入浴施設の利用やカミングアウト、性自認などのテーマに対する意見と対策を、実例を踏まえて取り上げながら、「当事者抜きで語る」ことの問題性や、課題は学生個人の問題ではなく、環境を作る大学側に根本があると指摘する。「インタビュー調査を通じて、他者に恋愛感情を抱かなかったり、性的なアイデンティティを持たなかったりするなど、多様な当事者の声を聞いた。そうした学生の意見を踏まえたからこその表現をしている。多数派と少数派の間で権力勾配がある中で、権力を持つ側が人を単純化して理解することはしたくなかった」とし、「バッシングも含めて、質問に対して、担当する職員ができるだけ理論的に返答するための根拠資料として使えるようにも書いた」と話す。

学生にも読んでもらいたい

土井さんはガイドブックの作成は、「『大学がきちんと課題に取り組んでいる』と、学生に伝える」意味もあると話す。「学生が感じる息苦しさは周囲の学生との関係だけでなく、社会状況にも依存する。(少数者を排除する)トランプ大統領の政策に辛さを感じる学生もいる。学生には『我々は、活動を後戻りさせないように計算して取り組んでいる』と伝えている。ガイドブックは学生の安心感につながる大事な機能、役割がある。今後、大学としてマイノリティ性が問題にならない環境をどう作っていけるのかが重要」だと指摘する。

心理学の面から課題に取り組む佐藤さんは、「偏った理解が浸透することで、学生が傷つく可能性がある。LGBTQ学生支援で忘れてはならないのは、当事者の学生が安心し、自分らしい学生生活を送れる環境を整えること。そのためには学生との対話を重ね、大学が実情にあった支援を実施することが必要になる。大学には何かしたいと思う学生、教職員がたくさんいる。思いを持つ人たちがつながり利用できる媒体として、このガイドブックを役立ててもらいたい」と語る。(柴田大輔)

◆「LGBTQ学生支援指標ー大学における性的マイノリティ学生の支援に向けた環境整備に関する 47の指標活用ガイドブック」は筑波大学人間系ウェブサイト内の専用ページで無料で公開されている。