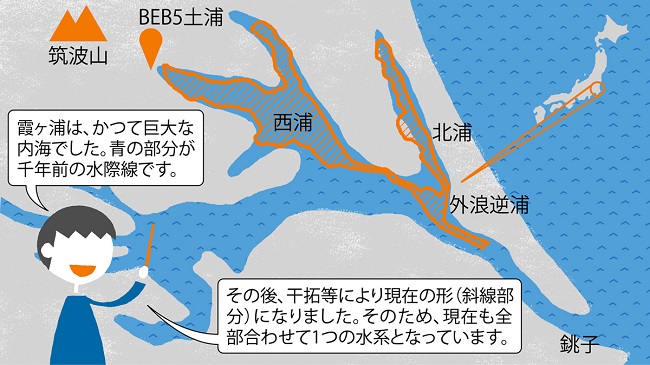

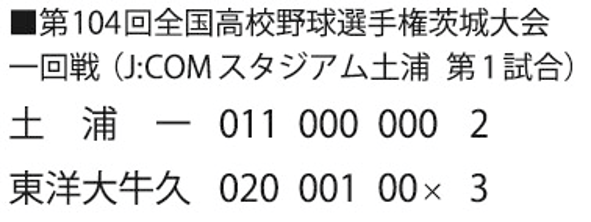

【コラム・若田部哲】このコラムは、日本一の湖・霞ケ浦にまつわる様々なコトやモノを紹介する欄です。「日本一は琵琶湖でしょ」と思ったそこのアナタ。もちろん正解ですが、それは面積の話。一般に「霞ケ浦」と呼ばれているのは霞ケ浦の一部(西浦)で、北浦や外浪逆浦(そとなさかうら)といった水域を合わせると、「周長」日本一は霞ケ浦なのです。

この霞ケ浦周囲と、隣接する筑波山とを巡るサイクリングコースが「つくば霞ケ浦りんりんロード」として、2019年、全国で3カ所しかない「ナショナルサイクルルート」に選定されました。

霞ケ浦の水際線の変化

霞ケ浦の水際線の変化今回は、このサイクルルートの起点となる駅ビル「プレイアトレ土浦」内に、2020年、オープンした「星野リゾート BEB5(ベブファイブ)土浦」をご紹介。総支配人の大庭祐太さんにお話を伺いました。

合言葉は「ハマる輪泊」

BEB5土浦は、高級リゾート「星のや」をはじめ、様々なブランドを展開する星野リゾート初の、自転車を楽しむホテルです。

合言葉は「ハマる輪泊」。本格的サイクリストから、普段自転車に乗らない人、ビジネスマンまで、幅広い人それぞれが気軽に楽しめるホテルになっています。

気軽さ・手軽さに重点を置いており、フロントで予約のQRコードを読み取らせれば、チェックインは完了。小径車とクロスバイク2タイプの電動自転車を貸し出しているため、手ぶらで来て、気軽にサイクリングが楽しめます。

その一方、本格的なサイクリスト向けの自転車用メンテナンススペース、自転車関連サニタリーなどにも抜かりがありません。 また、館内に自転車を持ち込めるため、盗難の心配は皆無です。

「星野リゾート BEB5土浦」サイクルルーム

「星野リゾート BEB5土浦」サイクルルーム客室は性格が異なる3タイプ。1つ目の「サイクルルーム」は、本格的サイクリスト向きの部屋。部屋内の壁にサイクルスタンドが設置されており、向かい側のガラス張りの浴室から、お湯に浸かりながら愛車を眺めるなんてことも可能です!

2つ目が「ヤグラルーム」。畳敷きの部屋の中央に、上がロフトベッドになっている櫓(やぐら)が組まれ、その下は大きなソファとなっている、皆でワイワイと楽しむのに最適な空間です。

3つめの「ダブルルーム」は、ビジネスにも使用しやすい、シンプルで居心地の良いスペース。いずれのタイプにも、さりげなく自転車的モチーフが散りばめられている演出が心憎いところです。

カジュアルな素材を用いつつも、細部まで計算されたプロポーションや、要所に配された名作什器(じゅうき)により、館内のどこを切り取ってもSNS映えする空間となっているのも、さすが星野リゾート。

居心地の良いスタイリッシュな空間だけでなく、季節を通して様々なアクティビティが用意され、何度も来たくなる、まさに「ハマる輪泊」が用意されています。

地域文化こそ最大の資源

自転車を楽しむホテルだけに、スタッフはみな相当なサイクリストぞろいかと思いきや、必ずしもそうでもないとのこと。逆に、そうしたスタッフの意見から生まれたアクティビティもあるそうです。

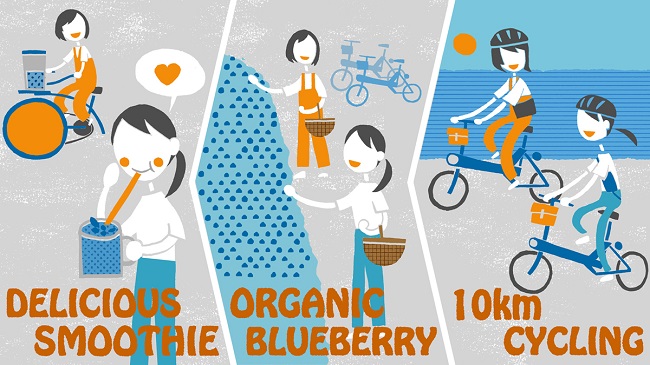

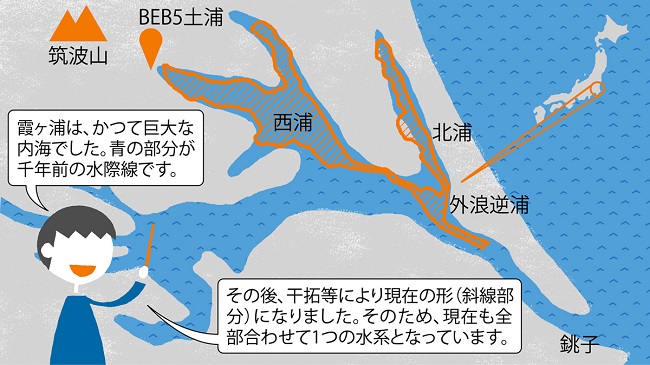

例えば、今夏開催の「朝活ブルーベリーサイクリング」では、電動アシスト付き自転車で、ホテルから片道10キロほどのブルーベリー農園に向かい、農薬無使用・有機農法のブルーベリー狩りを楽しみます。その後、収穫した果実をホテルのミキサー付自転車でスムージーにして味わう、というもの。

朝活ブルーベリーサイクリング

朝活ブルーベリーサイクリングサイクリストなら、「えっ」と思うかもしれません。ある程度自転車に乗る人間にとって、10キロはほんの散歩程度の距離。ですが、普段自転車になじみのない人にとって、10キロは一つの壁であり、達成感も得られる絶妙な距離設定です。

生粋のサイクリストだけだったら逆に生まれにくいアイデアも、柔軟に取り入れていく。そこには星野リゾートの社風である、アイデアを自由に出し合えるフラットな組織文化があるとのこと。自転車を楽しみつつ、プラスアルファとして「この地域ならではの地域文化を楽しんでいただく」ことを念頭に、常に皆でアイデアを出し合っているのだそうです。

「自転車リゾートはまねできるが、地域文化はまねできない。茨城の豊富な地域文化こそが、このホテルの強みです」と大庭さんは語ります。 農業大国・茨城の様々な地域文化・資源と自転車の組み合わせで、これからどのようにこのホテルが成熟していくのか、とても楽しみです。(土浦市職員)

筆者の若田部哲さん

筆者の若田部哲さん【わかたべ・てつ】筑波大学大学院修士課程芸術研究科デザイン専攻修了後、建築設計事務所など経て、2009年、土浦市役所入庁。地元出身が多い職場にあって、県外出身として地域への理解を深めるため、霞ケ浦周辺を歩き回り、様々な対象をイラスト化。WEBサイト「日本一の湖のほとりにある街の話」などで地域の魅力を配信。1976年生まれ。

「日本一の湖のほとりにある街の話」の公式ホームページはこちら

![horikoshi[1]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2020/02/horikoshi1.jpg)

![秋元2[2305843009298283795]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/07/20d96d5afe871a9541eb680bb3472e13-696x392.jpg)

![1[12510]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/07/112510-696x392.jpg)