つくば市で暮らす外国人は、2022年度の統計で137カ国9457人。医療機関を受診する外国人患者も増えているが、病名や器官の名称などの専門用語が飛び交う診察で、患者が内容を理解するのは難しい。タブレット端末による通訳サービスを導入する病院もあるが、個別の質問や細かいニュアンスの伝達に対応するのは依然として困難だという。市内の病院を中心に、中国語の医療通訳士として働いている松永悠さん(48)は、30代後半から医療通訳の世界に飛び込み、やりがいを見出している。

一人の女性患者との出会い

松永さんは1974年生まれ、中国北京市の出身。松永さんが医療通訳のボランティアを始めた38歳の時、最初に担当したのは、同じ30代の末期がんの女性患者だった。中国の地方出身者で、お見合いで国際結婚して日本の農家に嫁いだが、がんを原因に離婚を切り出され、日本語も分からず頼る人がいない状況だった。

女性の境遇に衝撃を受け、「同じ女性、自分の力で助けられるのなら」と感情移入してしまったそう。女性も辛い闘病の中、「お姉さん、お姉さん」と松永さんを慕った。この女性との出会いから苦しんでいる在日中国人がいることを知り、興味で始めた医療通訳の仕事に使命感を持つようになった。

医療通訳士は国家資格ではない。医療通訳として働くには、民間が主催する養成講座を受講し、選考試験に合格後、ボランティアや医療通訳の派遣会社に登録して依頼を待つ。養成講座では通訳の技術のほか、守秘義務などの倫理規定、医療専門用語などを学ぶ。医師の説明に通訳者が勝手に補足することはしてはならず、治療法について患者が本当に理解しているかの確認をその都度行っていく。患者は文化や宗教、思想、持っている在留資格などの社会的背景が個々で異なり、その理解と医療機関への仲介の役割も医療通訳士に求められる。重い病気を抱える人への告知の場に立ち会うこともあり、精神的な重圧も大きいという。

門戸開いたボランティア養成講座

松永さんは北京師範大学で日本語を専攻し、卒業後は日立製作所の中国支社に就職して通訳として働いていた。24歳の時に結婚して来日。結婚後も日立の工場などで海外研修生たちの通訳をしていたが、子どもが産まれてからは仕事を辞めていた。

松永悠さん

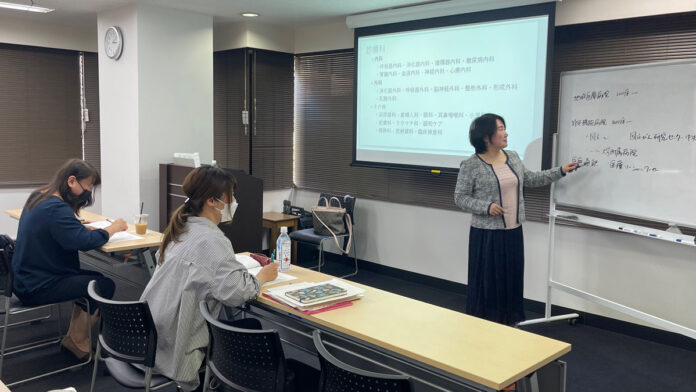

松永悠さんある日、市国際交流協会が主催する医療通訳ボランティア養成講座の案内が目に留まり、「これだ」と思い飛び込んだ。父が内科医で病名についてある程度の知識があったことも受講を後押しした。「新しいことを知るチャンスがあれば進んでいくタイプ。思った以上に勉強がおもしろかった」。講座の終了後、選考を受けて通過。2013年に医療通訳ボランティアとして登録し、実務を積むことになった。

10年前、つくば市に移り住んだのをきっかけに、何か新しいことを始めたいと思うようになった。「40代を目前にして私にこれから何ができるのか、エネルギーがあるのに使えないという状況にもんもんとしていた。何か人の役に立つ、やりがいのあることをしたいと思っていた」

女性との出会い以降、松永さんは家族が出かけてから帰るまでの時間を全て勉強に充て、2017年には日本医療通訳協会の医療通訳技能検定1級を取得。現在は市国際交流協会が主催する医療通訳者養成講座や、都内にある医療通訳専門学校の講師も務めている。

患者と医師の心が通じ合う瞬間

「信頼関係は双方で作り上げるもの。言葉と文化の違いをコミュニケーションの手段は言葉だけではない。言葉が伝わらなければ人間はしぐさや表情で感情を伝えようとする。それは人間のもっとも純粋なコミュニケーションの方法。言語は医療通訳が担い、感情は患者さんと医師、双方が一歩努力することで信頼関係ができれば、満足度の高い医療を提供することができる」

パーキンソン病を患った70代のある男性患者は、最初に診察を受けた時、緊張でこわばっていた。しかし、回を追うごとに笑顔が増え、目に見える変化があったという。「医師が丁寧に説明したことで信頼関係ができ、男性は医師に対する感謝の気持ちを伝えたいとお辞儀をするようになった。中国人は日本人のようなお辞儀をすることに慣れておらず、上手にできない。何度もお辞儀する男性を見て、医師は最初パーキンソン病の症状かと思っていたが、『これは感謝の気持ちを伝えようとしてのお辞儀ですよ』と教えると笑顔になり、握手も交わした。まさに二人の心が通じ合った瞬間だった」

中国では診察や薬の説明に十分な時間を割くことができないことから、患者と医療従事者の間での信頼関係ができにくく、医療にまつわるトラブルが多い現状があるという。日本の医療に対しても懐疑的だった人が「こんなに丁寧に説明してもらったのは初めてだ」と喜ぶと、松永さんもこの上ないやりがいを感じると話す。「患者と医師の双方から喜ばれ、感謝される。医師から指名してもらえることもあり、医療通訳士の仕事はやめられない」という。

松永さんの夢の一つは、質の高い医療通訳士の育成から派遣までを行う会社を作ることだ。「チャンスを見ていつか実現できたら。医療通訳はずっと続けていきたい仕事」。いくつかの通訳派遣会社に所属したが、教育を受けていない通訳士を派遣したり、患者の要望と違う内容で病院を予約したりと多くの課題があり、現状を改善したいという。(田中めぐみ)