【コラム・斉藤裕之】近ごろの若者に「愛とお金どっちが大事?」と聞くと、間髪入れずに「お金」と答える。ほぼ百パー。特に、女子に「お金にきまってるじゃん!」と突き放されると、少々へこむ。そこで同様の質問を、先日のグループ展の連絡用に作ったラインで同級生にしてみた。

「そりゃ愛、お金は無くなるけど愛は無くならない」「愛かな。お金のことを考えるよりも、愛のことを考える方がいい」「日常的にお金のことを考えることは多いけど、愛が励み。愛が大事」―。というわけで、回答は全員が「愛」が大事という、ややほっとする結果に。

この質問は、ズバリ、結婚の条件と言い換えてもいい。つまり「愛と金どっちとんねん?」と、なぜか関西弁になってしまう感じ。そりゃ、どっちもあるのにこしたことはないが、私たちの世代は「まず愛やろ。金は何とかなんねん」派が多数であるのに対して、今どきの若者は「愛はどうにかなるわ。まず金がないと話にならんちゅーねん」とくるわけだ。少子化の一因がここにあるのかもしれない。

今は、小学校でも起業についての話をしたり、経済の仕組みについて疑似授業をしたりしているのをテレビで見かける。小さいころから、しっかりとした経済観念や儲け方を学んでいるらしい。

これに対して、例えば私の場合、お金のことでガタガタ言うのは下品である、という教育をされた。例えば、人生ゲームのようなお金儲けシミュレーションゲームさえも父は嫌った。おかげで?金に縁のない人生を歩んでいる。

余談だが、弟も然り。では、愛が大事と答えた同級生はどうかといえば、多かれ少なかれお金に苦労してきたと察するが、おおむね愛のある日々を送っている。多分有名になって、これからリッチになるということにしておこう。そもそも、愛とお金が対立した二項ではないとは思うが。

私の8割減生活は普段と同じ

「先生、時給いくら?」と、平気で聞いてくる子供に初めは唖然としたが、実は家庭の中で、お金や仕事、年収などがリアルな話題として語られている、そういう時代。「マックの店員ぐらいかな」と答えることにしているが。

「先生、結婚しているの?」。これも、子供たちにとっては当たり前の質問。こちらは素直に、「はい」と答える。それが一番インパクトのある、子供たちにとって予想外の答えだから。

さて、愛もお金も大事だが、今は命あっての物種。「人との接触を8割減らしてください! 私の給料も8割減にしますから!」とか言われれば、政治家の愛を感じられるのに。しかし笑えるのは、私の8割減生活は普段とほとんど変わらないこと。直売所とホームセンターしか行かないもんな。

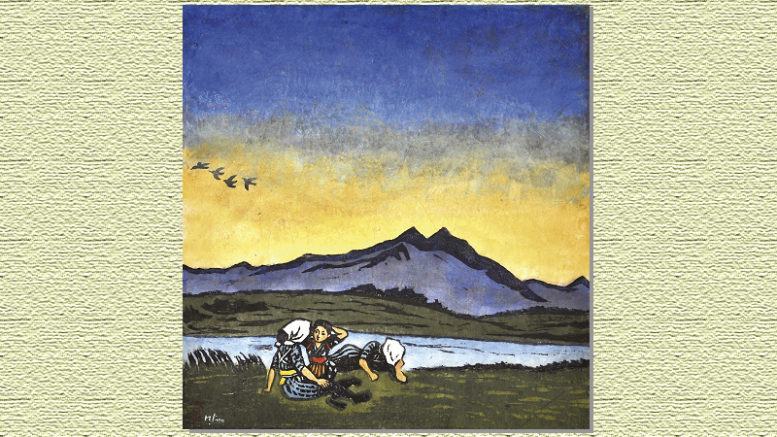

ここで一句。「コロナ禍の新聞の薄さほどの暮らしかな」。もうちょいで、なんとかなるよ。(画家)