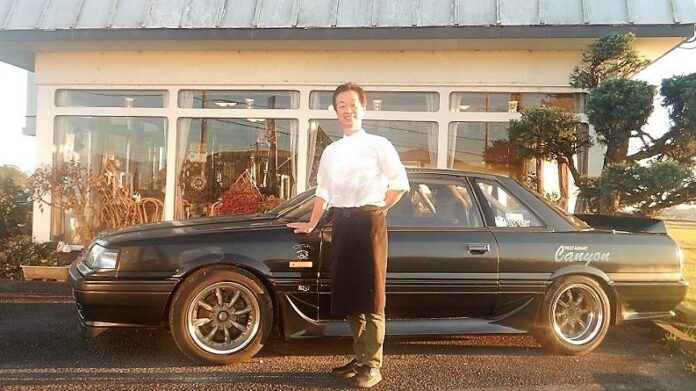

トーヨーレンタカー 安達博司さん 土浦

土浦市からつくば市方面に伸びる国道125号沿道には、ディーラーや中古車販売、車両修理などの自動車関連企業が林立している。その中で、土浦市真鍋5丁目の八坂通りに面した老舗の東洋自動車販売(安達忠男社長)の一角に、息子の安達博司さんが営む「トーヨーレンタカー」がある。

2011年に設立された同社はまだ若く、レンターカー会社としては後発だ。しかしここで車を借りてみると、大手の同業者にはないサービスが数多くある。初動1時間の基本料金以降は、料金が1時間刻みというリーズナブルさで、ちょっとした試乗やドライブに利用しやすい。リピーターの中には1カ月単位で車種を指名する顧客もある。

「用途として必要な車だけでなく、あの車に乗りたいというニーズもあると思うのです。私の場合、ディーラーの営業出身ですので、マニアックなクルマをアピールしてきました。残念ながら時代の趨勢(すうせい)で人気車種はミニバン主体になり、セダンタイプをやめざるを得なくなりましたが、SUVのエスクードなどはよそでは無い車種でしょう」

安達さんの勧めるSUVは1世代前のミドルクラスサイズだが、料金はコンパクトクラスで設定されている。オフロード四駆に対する需要が薄い、と言ってしまっては身もふたもないが、気軽に、本格的な四駆を楽しめるという点で、同店の看板と評価されている。

創業時70台近くあった車両は40台に整理した。経営は決して安泰ではない。カーシェアリングシステムの成長によって、街の各所にレンタカーが置かれている時代だが、トーヨーレンタカーでは昔ながらの手法で顧客のもとへ車両を届け、また回収するサービスを行っている。コロナ禍の影響は手厳しく、行楽控えで業績は下降しているものの、そこにサービスの糸口も見出した。

「昨年から、チャレンジ100というプロジェクトを始めました。銀イオン(Ag+)を用いた車内消臭・殺菌サービスで、100台限定で無料施工させていただいています。ようやく目標の半数までご利用いただきました」

現在は新車のリース販売も手掛けている。ここでもレンタルと同様、顧客から支払い額について要望を受け、利用しやすい価格設定を決めるという。「スーパー乗るだけセットと呼んでいます。7年間定額で新車とそれにかかる車両代や、付属品、7年分の税金・車検・メンテナンス維持費がほぼ全て含まれており、お客様にはあらかじめ残額を設定していただきます」

一方で、介護用品のレンタルや電動車いすの取り次ぎも開始した。「この10年、レンタカー主体でお客様と接してきて、お客様が抱える暮らしの悩みも沢山聞くことができました。私が感じたことは、子育て世代の主婦の方々が、家事と仕事の両方を抱えて大変な思いをされている点です。高齢者の介護も、家庭においては多くの場合、主婦の負担になっています。家庭が明るく楽しい、子供たちが笑顔になる。それにはお母さんが元気でなくてはならないんだと気づきました」

安達さん自身、家族ぐるみで会社を経営する。家族の支えがあっての自分であり、仕事だと痛感している。ディーラー営業マンから独立し、50歳に至る10年間で学んだことは「問題は聞かなければ解決しない。親身になってお客様の話を聞く」という理念と、その実行だという。「自分がしてほしいことをやっていく。単純な論理です。ありがとうとお客様が言ってくださる言葉は、なによりの応援です」

店舗前のヤードでは、これから貸し出す車両を妻の路恵さんがピカピカに磨き上げている。小学生の娘や姪御さんも、同社のホームページで宣伝担当として活躍する。ちょっと変わった小さなレンタカー店は、意外と、アットホームな街の個人商店という真骨頂を守り続けているのかもしれない。(鴨志田隆之)

■トーヨーレンタカー 土浦市真鍋5-16-34 電話050-5491-1227

![瀧田薫 30[7899]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/12/3288ac39cdc372da6e93e7b444ee2d41-696x392.jpg)