つくば市は4日、同日開かれた内閣府の第3回スーパーシティ国家戦略特区専門調査会で、同市をスーパーシティ国家戦略特区に指定する原案が了承されたと発表した。今後さらに国家戦略特区諮問会議で原案が審議され、認められれば閣議決定でスーパーシティ特区に指定される。ほかに大阪市が原案了承された。

スーパーシティ特区の指定に向け内閣府は2020年12月に公募を開始。21年4月までにつくば市を含め31自治体から指定に向けた提案があった。しかし指定された自治体はなく、専門調査会は昨年8月、31すべての自治体に対し、さらに規制改革を進めて再提案するよう求めた。

昨年10月までに、つくば市など28自治体がさらなる規制改革などを再提案し、第3回専門調査会でつくばと大阪の指定が原案了承された。

10月のつくば市の再提案は、マイナンバーを活用した健康関連データの情報連携、転院搬送にかかる救急隊編成の見直し、外国人起業家の創業活動期間の延長と外国人研究者の資格外活動許可の撤廃など。

4月に提案した、住宅地におけるドローン飛行の制限撤廃など8事業は、現行法でも実施できるなどの意見が付いたことから提案書から取り下げた。

10月提案では新たに、外国人起業家がつくばで起業しようとする場合、特区による規制緩和により就労ビザを取るための期間を6カ月間から1年間に延長する事業や、国立大学法人が土地を貸し付ける場合、文科相の認可を取らなくても首相の特区認可をとれば貸し付けができるようにする特例、先端サービスを支える先進的商品サービスと随意契約できる特例など3件を追加した。

つくば市内で事業を実施する区域は、高齢者が多い小田地区と宝陽台地区、学生や外国人が多い筑波大周辺地区、子育て世代が多いつくば駅周辺地区の4地区。

今後、スーパーシティ特区に指定されれば、区域会議を立ち上げ、住民合意をとりながら、どのような事業を実施し、どのような規制改革を進めるかなどの区域計画を策定する。

4日の原案了承について五十嵐立青市長は「つくばスーパーサイエンスシティ構想が先進的かつ革新的であり、この構想を実現できるという実行力が期待されたと光栄に思っている。今後、諮問会議の審議が控えているので、お認め頂けるよう引き続き努力して参ります」などとするコメントを発表した。

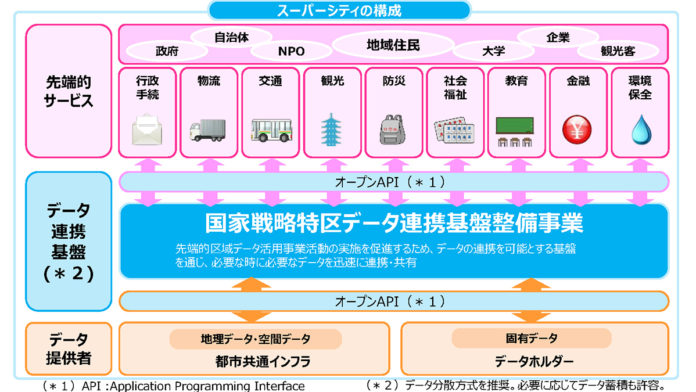

スーパーシティは、AI(人工知能)やビッグデータなど先端技術を活用し、複数の分野でデータを共有して、行政手続き、移動、医療、教育などさまざまなの分野で暮らしの利便性を向上させる未来型の都市づくり。

【10日追加】つくば市は10日、内閣府の国家戦略特区諮問会議(議長・岸田文雄首相)が同日開かれ、同市をスーパーシティ特区に指定することを決定したと発表した。

![horikoshi[1]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2020/02/horikoshi1.jpg)

![入沢弘子 6[2305843009278827396]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/03/c221d0fbc396f0f1b047ef701f0c3feb-696x392.jpg)

![百香亭[2305843009278819931]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/03/87e19891c07d3ab7d9c10e5e2b7bdd27-696x408.png)

![ことばのおはなし 43[9463]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/03/9810938c6a7318803d3e09149ae96a95-696x392.jpg)

![土浦生花-1[9411]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/02/ff5475a14473d5b6433441507ef41ee1-696x392.jpg)

![瀧田薫 33[2305843009278711841]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/02/fb4258c6e36b705ec49abc6007519463-696x391.jpg)