【コラム・奥井登美子】亭主の92歳の誕生日。盛大に祝ってあげたいが、それがコロナでできない。彼は幼いころから身体が弱く、近くの石川小児科の医師から小学校の入学は無理だと言われ、2年も遅れて入学。体操の時間は見学だったという。

「神の子病なし…。お祈りして、さすって、神様にお願いして、やっと…」。幼児の死亡者が多い時代だったから、姑(しゅうと)の異常なほどの情熱がなかったら育たなかったのかも知れない。

90歳を過ぎても元気で、気が向くと、桜川まで3キロを歩いて散歩。友人との交流が好きで、日仏薬学会の友達、日本山岳会の友達、京大大学院の同級生とのお付き合いが生きがいみたいになっている。

舅(しゅうと)が重度の老人性うつ病で、最後の5年間は毎日が事故すれすれと、介護が大変だった。父親と性格が似てクソ真面目な彼を、私は老人性うつ病にはさせたくなかった。どうすればうつ病を避けられるか、そればかり考えて老後の20~30年を過ごしてきた。

私にとっても、「精神的に元気な92歳」は神様からのうれしいご褒美なのである。「コロナちゃんがびっくり」のお祝いを送ろう。何にしようか? 真剣に考える。

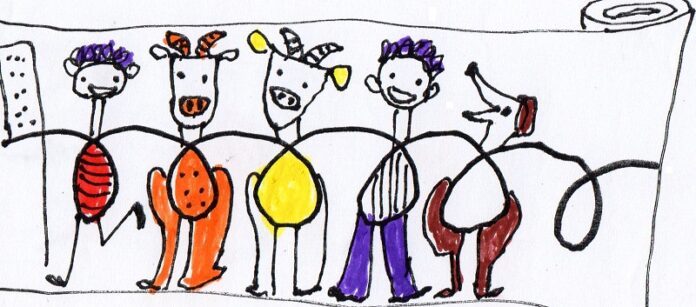

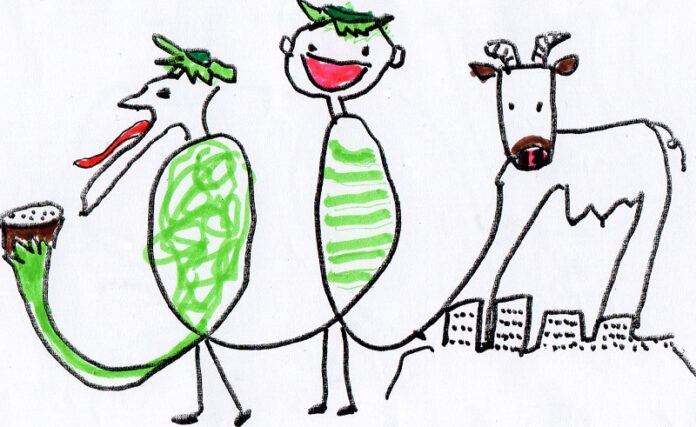

15人、犬2、狐1、牛3が手をつなぐ

日本の昔からの知恵、巻物を作ってみよう。昔の素材を使って、プラスチック文化との決別を心がけよう。半紙を半分に折って、墨でぐるぐるの輪を描き、それを3人の子供たちに送った。「パパの誕生祝いに、この紙に自分の家族の顔と足の漫画を描いて送り返して下さい」。

私は家族の中に動物がいることを予定していなかったので、帰ってきた漫画に、犬、狐 牛が入っていてびっくりした。15人の人間、2匹の犬、1匹の狐、3匹の牛が手をつないで、巻物の中に納まった。巻物の絵は軽くて、小さく丸められて持ち運びも簡単だ。

巻物を居間に張り付けて、2人で乾杯。乾杯の器も友達からの誕生日プレゼント。「誕生日おめでとう。家族がみんなで手をつないで、私たちを見守ってくれている」「うわっ、いいねえ、すごいな」。

彼は、15人の家族にぐるぐる巻きにされて、とてもうれしそうだった。(随筆家、薬剤師)

![ことばのおはなし 31[1839]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/03/2de732047c7ddabc93bfc7458c196320-696x464.jpg)

![雑記録 21[1749]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/02/cce91906100e7822a1aed4b5018adb5b-696x392.jpg)

![horikoshi[1]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2020/02/horikoshi1.jpg)