【コラム・及川ひろみ】秋から春にかけて、宍塚大池では、白いおでこが目立つ水鳥、オオバンが見られます。1994年までは来たり来なかったりでしたが、それ以降は毎年見られ、数も年々増えています。オオバンは全国的に増えている野鳥です。繁殖地の調査などが行われていますが、その理由は分かっていません。

オオバンはオオタカなどに比較的捕まりやすく、池の縁で羽根をむしられたオオバンを見ることも少なくありません。オオタカがオオバンを仕留めたときには、池の中にオオバンを力ずくで沈めて窒息させ、その後、岸に引き上げます。タカの脚の強さは想像以上!

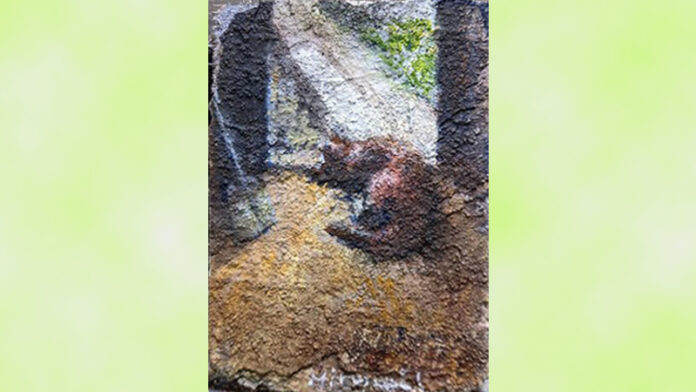

今年、仕留めたオオバンの羽をむしり始めたところで、哺乳動物に横取りされた現場を見ました。宍塚では中型哺乳類が生態系の頂点であることが分かります。(この哺乳動物、アライグマ、タヌキ、キツネ、ハクビシン…、何なのか残念ながら分かりません)

オオバンが水草や陸の草の実などをついばむ姿をよく見ますが、実は結構な動物食。ウシガエルのオタマジャクシ、アメリカザリガニもよく食べます。オオバンは潜るのが得意で、カモたちよりこのような獲物が手に入りやすく、冬の間、よく食べていました。

しかし、カモたちにとって、これらの獲物はよだれが出るほどうらやましいのか、そっと近づき、オオバンがくちばしにくわえたオタマジャクシなどをひょいと横取りします。しかし、オオバンは捕られても何事もなかったかのように、また水に潜り、生き物探し。時に、口に入らないほどの大きなものを捕り、水面に何度も打ち付け、食べやすいサイズにしてのみこみます。

オオバンはクコの葉が好き

こんな姿が見られるのは真冬で、春が近くなってくると、動物食から植物食になるようです。

オオバンが好きなのはクコの葉です。クコの枝は細く、登って小さな葉を食べるのは一苦労ですが、落っこちそうになりながら徹底的に食べます。よほどの好物のようで、クコの群落の葉が丸坊主になります。以前飼っていた鶏はクコの葉が大好物でした。

クコは長寿の薬ともいわれていますが、これを知っているかのようです。私も春先、クコの若い芽を摘み、ゆで、ゴマあえなどでいただきます。結構いけます。(ゆでてから時間がたつと青臭くなるのでご注意)

里山の生き物を丁寧に観察していると、生き物同士の、食うか食われるかの関係が見えてきます。生態系という言葉の重みが実感できます。オオバンはカモより遅くまで見ることができます。(宍塚の自然と歴史の会 前会長)

![くずかごの唄 82[2196]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/03/e980188e3452de11dbcf873e3c648e23-696x302.jpg)

![川端舞 16[2172]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/03/0e64ae84eda5a150426447553d7bee7d-696x496.jpg)

![川浪せつ子 33[2167]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/03/d37484aaccf571c9aaee54c743f5aa3b-696x348.jpg)