【コラム・田口哲郎】

前略

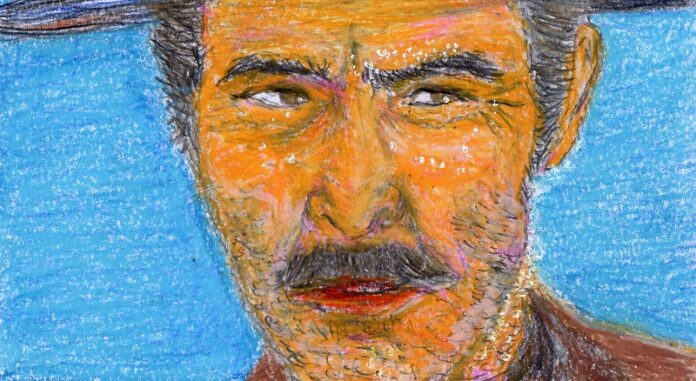

「男はつらいよ」の寅さんの名セリフに「それを言っちゃあおしめえよ」があります。他人との会話のなかで物事の本質をズバッと言うと、それはそうなんだけど、話が続かないじゃないか、ということがありますよね。そういうときに使う言い回しです。

世間を道理だけをつらぬいて渡ることはむずかしい。人間には感情があるからです。道理と感情のバランスがうまくとれることが、「オトナ」であって、社会では「オトナ」であることが求められます。ただし、この道理も感情も人それぞれ基準が違うので、話はややこしくなります。世界中の紛争の原因はこうした行きちがいから生まれる対立でしょう。

世界規模の紛争も、個人それぞれの「違和感」がより集まって大きな不満になって起こりますから、結局、個人の「違和感」をどうにかしないと、世の中が平和にならないことになります。

近所を散歩していてふと街を見ると、本当にたくさんの家があるなあと思います。このひとつひとつの家に家庭があり、ひとりひとりに生活があって…と思うと、尊いと思うと同時に、無数の星がきらめく宇宙を眺めているようで、気が遠くなります。

さて、コロナ禍前、郊外の住宅地は東京のベッドタウンで、通勤者が寝に帰るだけの気だるい雰囲気でしたが、「移住」が推進されるようになり、と必ずしも東京に通う必要がなくなると余裕も生まれて、少し明るく活気が戻ってきた感じもします。20年くらい前に、作家の赤坂真理さんが郊外は絶望感に満ちていると、成熟社会の閉塞感を表現していました。

絶望の郊外から不安のユートピアへ?

いまはどうでしょうか。20年前よりも社会格差が広がって世帯収入も減っていますから、絶望感は増しているかもしれません。でも、100円ショップやファストファッション店、ファストフード店がいたるところにあり、20年前に3000円したものが500円で買える時代になりました。

社会のインフラや行政サービスも遅れているところもあるけれど、昔よりはずいぶん整備されている。医療技術も進歩して、健康寿命ものびて超高齢社会になっている。絶望感のなかにあっても、生活自体は豊かになっていると言えると思います。

でも、人びとは浮かない顔をしている。絶望の郊外はいまや不安のユートピアになっているのではないのでしょうか。せっかくユートピアにいるのだから、しあわせそうに暮らしたいけれども、そう世の中は甘くない。自由で満ち足りた不安ほどやっかいなものはない。自由はすばらしいけれども、その分しばられないから迷いも多い。選択をせまられて、その責任を負わなければいけない。かといって管理されるのは御免です。

ぜいたくな悩みですが、切実です。寅さんに「いまの社会は不安のユートピアじゃないですかね?」なんて言ったら、「それを言っちゃあおしめえよ」と返ってきそうですね。ごきげんよう。

草々

(散歩好きの文明批評家)