【池田充雄】前回(9月20日付)取り上げた土浦出身の彫刻家、一色五郎のゆかりの場所と、土浦周辺で見られる主な作品を紹介する。

1、一色五郎生家 土浦市西真鍋町10-4

2001(平成13)年に「一色家住宅主屋」として国の登録有形文化財に指定された。1863(文久3)年築の家屋を、元土浦藩家老で五郎の祖父である一色範疇が、明治維新後に隠居所として移築したもの。裏には小堀遠州流の庭もある。かつて日本料理店「一色園」として使われ、後に「和食つじ山」になったが昨年閉店した。現在、内部は非公開。

2、西真鍋獅子 西真鍋町公民館 土浦市西真鍋町3-13

西真鍋獅子

西真鍋獅子1930(昭和5)年に制作、当時の真鍋町青年会館に寄贈された。毎年、真鍋鹿島神社例大祭(通称真鍋のまつり)に獅子屋台(幌獅子)で出て満身創痍となり、当初は長かったたてがみも短くなった。1980(昭和55)年に全面修復され、それ以降まつりにはレプリカを使用、オリジナルは同期間中(例年8月最終週の金・土・日曜日)に西真鍋町公民館で公開されている。満州皇帝献上獅子は西真鍋獅子と同時制作され、1933(昭和8)年に当時の満州国溥儀執政に贈られた。

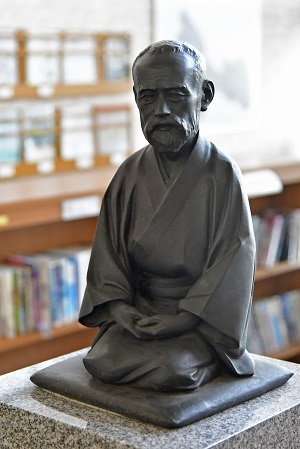

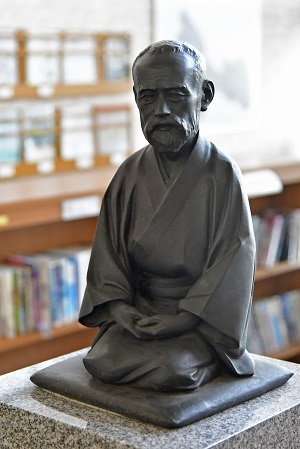

3、純鏡上人像

純鏡上人像

純鏡上人像 光照山浄真寺 土浦市立田町3-28

純鏡上人は浄真寺中興の祖。

1925(大正14)年~1962(昭和27)年に住職を務め、10年の歳月を費やして庫裏の新築、本堂の改築など復興を遂げた。

像は1967(昭和42)年に建立され本堂前にある。

開門時間は通常午前6時~午後6時、お盆・お彼岸午前5時~午後8時。

4、希望の像

希望の像

希望の像 土浦市亀城プラザ 土浦市中央2-16-4

同館が創立した1983(昭和58)年に、1階ホールの入口上に設置された。

像は3体、いずれもブロンズ製で高さ45cmほど。

1965~67(昭和40~42)年頃に制作された「大気」「芽」「時」の3部作で、同時期の日展出品作のリサイズ版と思われる。

開館時間は午前9時~午後10時(施設利用者がない場合は午後5時閉館)、水曜休館。

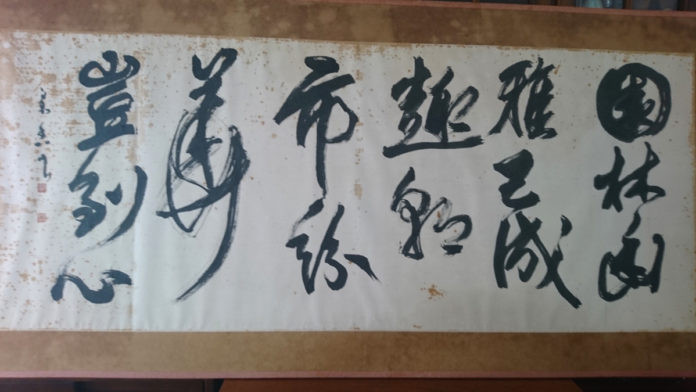

5、梅峯大和尚像

梅峯和尚像

梅峯和尚像 宝珠山神龍寺 土浦市文京町1-27

秋元梅峯和尚は1926(昭和3)年に土浦全国花火競技大会を創始したほか、免囚の更生保護や小作争議の調停など、数多くの社会奉仕活動に尽力した。

像は1936(昭和11)年、3周忌の際に本堂前に建立された。

元は立像だったが戦時供出され、後に胸像として復元された。

神龍寺は土浦藩家老一色家の菩提寺でもある。

6、原脩次郎君之像

原脩次郎像

原脩次郎像 亀城公園 土浦市中央1-13

原脩次郎は台湾総督府警視・保安課長、台東拓殖合資会社代表社員などを経て、1912(明治45)年に茨城県から衆議院議員に選出、以後6期を務めた。

1931(昭和6)年には拓務大臣と鉄道大臣も歴任した。

碑文に作者の名はないが、書籍「むかしの写真土浦」に一色五郎作とある。

1935(昭和10)年に立像として建立後、戦時供出され、戦後になって胸像で再建された。

7、色川三郎兵衛之像

色川三郎兵衛像(新)

色川三郎兵衛像(新) 旧水郷汽船発着場前 川口運動公園東隣

色川三郎兵衛は1890(明治23)年から衆議院議員を2期務め、土浦の水害対策に力を注いだ。

像は当初1937(昭和12)年に紅葉ケ丘公園に建立された。同地は市内を一望できる景勝地で、かつての茨城百景の一つ。現在は常福寺紅葉ケ丘霊園の一部だ。

現在は戦時供出を経て1980(昭和55)年に川口運動公園東隣に再建された。

当時の寺内龍太郎市議会議長らが発起人となり、療養中だった五郎に代わり、次男の一色邦彦さんが残された写真から復元した。後に発着場はなくなり跡地はポケットパークのような場所になっている。

10 小川芋銭翁 三日月橋生涯学習センター 牛久市庄兵衛新田町210-3

小川芋銭翁 ブロンズ、高さ45センチ

小川芋銭翁 ブロンズ、高さ45センチ小川芋銭は「河童百図」などで知られる明治末~昭和初期の日本画家。像は当初木彫で制作され、1949(昭和24)年の第5回日展に出品。後に原型からブロンズ像が数体造られた。現在は常陽銀行が木彫を、県近代美術館がブロンズ1体を所蔵するが、いずれも公開の予定はない。三日月橋生涯学習センターの開館時間は午前9時~午後9時(施設利用者がない場合は午後5時で閉館)、休館日は毎月第2・第4月曜日(祝日と重なる場合は翌日)、年末年始。

その他

・鹿島神宮(鹿嶋市宮中)がブロンズの「佐久良東雄像」を所蔵しているが、宝物館が休館中のため現在は観覧できない。再開時期は未定。

・笠間市山麓公園にはかつて加藤煕(桜老)の銅像があったが戦時中に供出された。現在、笠間小学校(笠間市笠間)に新たな桜老像の設置工事が進んでいる。

※施設によって公開日や開館時間が限られる場合もあるので注意のこと。なお各施設では新型コロナウイルス感染拡大防止のため長時間の滞在は控えるよう求めている。

●取材協力・参考資料

一色邦彦▽茨城県近代美術館▽常陽藝文センター▽土浦市▽「むかしの写真土浦」(1990年、土浦市文化財愛護の会編、土浦市教育委員会発行)▽雑誌「大法輪」(1936年7月、大法輪閣発行)▽文化遺産オンライン

シリーズ協賛 土浦ロータリークラブ 土浦中央ロータリークラブ