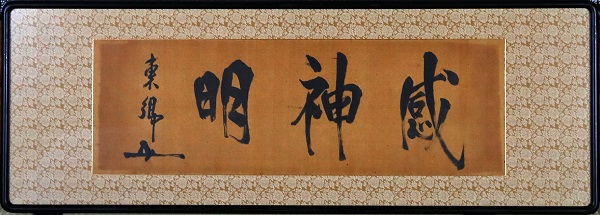

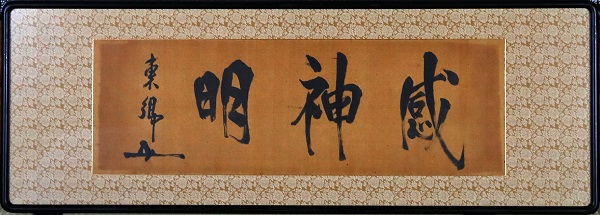

【池田充雄】霞月楼の「すみれの間」に、東郷平八郎海軍元帥の書「感神明」がある。東郷は霞ケ浦海軍航空隊が気に入って、たびたび阿見を訪れては霞月楼に立ち寄り、ここで遊んだという。店内では最も小体な8畳の部屋だが、3畳の脇間と2畳の畳縁も備えた粋な造り。美丈夫として名高い東郷は、若い頃は料亭遊びが盛んで何日も居続けたというが、当時はすでに70代半ば。軍神の鎧兜を脱ぎ、穏やかにくつろぐ一時だったに違いない。感神明の書は自ら揮毫して「ここに掛けておきなさい」と言い置き、以来ずっとすみれの間に掲げられている。

霞月楼すみれの間にある東郷の書「感神明」

霞月楼すみれの間にある東郷の書「感神明」丁字戦法でロシア艦隊を撃破

東郷平八郎

東郷平八郎東郷平八郎は1848(弘化4)年、薩摩藩士・東郷吉左衛門の4男として鹿児島市加治屋町に生まれた。初陣は1862(文久3)年の薩英戦争。戊辰戦争では三等砲術士官として薩摩藩の軍艦「春日丸」に乗り、1868(慶応4)年の阿波沖海戦や1869(明治2)年の箱館戦争で幕府軍の艦隊と交戦。これが日本における近代海戦の始まりとされる。

1894(明治27)年の日清戦争では巡洋艦「浪速」艦長として豊島沖海戦、黄海海戦、威海衛海戦などで活躍。1904(明治37)年2月10日に日露戦争が始まると、連合艦隊司令長官として旗艦「三笠」に座乗し、旅順港封鎖作戦や黄海海戦など主要作戦全般を指揮。同年6月6日には大将に昇進した。

戦況を打開すべくロシアはバルチック艦隊を極東に派遣するが、1905(明治38)年5月27日早朝、連合艦隊はこれを対馬沖で迎撃。一列単縦陣から会敵直前に突如回頭、敵艦隊と並走しつつ砲撃を加える「丁字戦法」で完勝を収めた。

この日本海海戦で、世界屈指の戦力を誇るロシア精鋭艦隊を撃破し、日露戦争を勝利に導いた東郷は、世界的な名提督として「アドミラル・トーゴー」「東洋のネルソン」などの名で賞賛され、国民の尊崇を広く集めた。

1905(明治38)年から5年間、海軍軍令部長。1913(大正2)年、元帥に昇進。1914(大正3)年から7年間、東宮御学問所総裁を務めた。その後も海軍の長老として影響力を発揮、1934(昭和9)年に86歳で逝去した。

航空隊創設前の霞ケ浦を視察

東郷は1921(大正10)年9月28日、皇族で海軍大将の東伏見宮依仁親王の随行員として阿見を訪れている。同行は加藤友三郎海軍大臣、野村吉三郎大臣副官、山下源太郎軍令部長ら。ここには霞ケ浦海軍航空隊の創隊に先立ち、同年4月6日、臨時海軍航空術講習部が設置されていた。

第一次世界大戦後、軍部は航空機の重要性を痛感し、海軍は1916(大正5)年、横須賀鎮守府に最初の航空隊を設置。次いで本格的な教育訓練を始めるため、飛行場の展開が容易で水上訓練にも適した阿見の地が選ばれた。指導者養成のための教官団も英国から派遣され、ウィリアム・フォーブス=センピル大佐以下約30人、いずれも航空機の操縦ほか整備、兵器、爆撃、偵察、写真、落下傘などの専門家揃いだった。

東伏見宮ら視察団一行はセンピル大佐の案内で、教官団と共に日本に来た各種飛行機や、隊員らの飛行訓練などを視察。講習部本部前ではそれぞれ記念植樹をしたが、これらは戦中から戦後にかけて枯死し残っていない。

土浦に数多く残る東郷の書

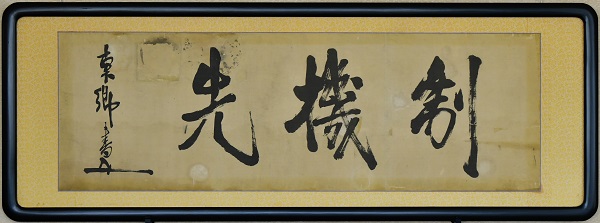

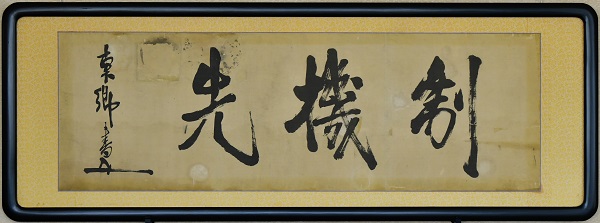

国立病院機構霞ケ浦医療センター(土浦市下高津)の応接室には、東郷の書「制機先」が掛かる。1941(昭和16)年に霞ケ浦海軍病院として開設した経緯から、出征迫った軍人が託したという日本刀や短剣なども保存され、雑記帳には戦時中に慰問に訪れたのか「赤毛のアン」などの翻訳で知られる村岡花子のサインもある。

霞ケ浦医療センターにある東郷の書「制機先」

霞ケ浦医療センターにある東郷の書「制機先」「当院は海軍病院時代に予科練の学生を多く治療した。その中には戦争末期に特攻隊に行った人もたくさんおられ、彼らの犠牲の上に今の日本がある。そういったルーツを持つ病院であることを誇りに思い、歴史を発掘し続けている」と、山口真也部長は話す。

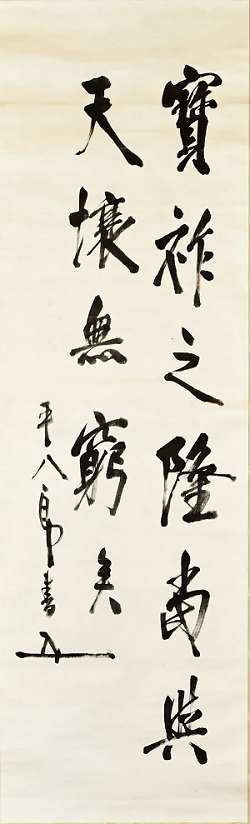

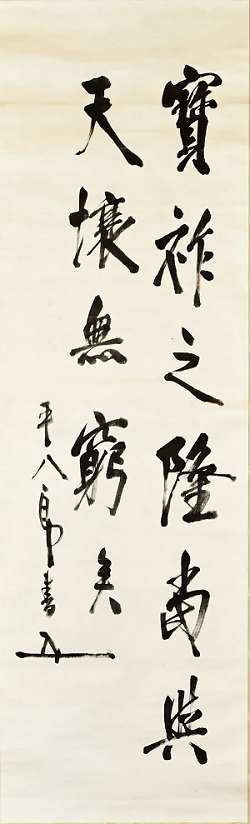

霞月楼が所蔵する東郷の掛軸

霞月楼が所蔵する東郷の掛軸土浦で常陽運送を営んだ秋元梧楼は俳人として知られ、小林一茶の句を夏目漱石が揮毫し、小川芋銭が俳画を添えた「三愚集」を編んだほか、東郷への崇拝から「東郷義会」という団体を結成し活動した。彼が結んだ縁により、市内には東郷の書が多く残るという。県立土浦一高(土浦市真鍋)にある「質実剛健」の額もその一つだ。

●取材協力・参考資料

国立病院機構霞ケ浦医療センター▽県立土浦第一高等学校▽陸上自衛隊武器学校▽陸上自衛隊霞ケ浦駐屯地▽土浦市立博物館▽「阿見と予科練」(2002年、阿見町)▽阿見町民話調査班「爺さんの立ち話」(2003年、阿見町)▽阿見町郷土戦史調査会「日露戦役あれこれ」(2005年、阿見町)▽永山正「土浦町内史」(1989年、土浦市)▽東郷神社ウェブサイト▽記念艦三笠ウェブサイト▽ウィキペディア

シリーズ協賛 土浦ロータリークラブ 土浦中央ロータリークラブ