国立科学博物館 筑波実験植物園(つくば市天久保)で16日から、シダ植物がテーマの企画展「シダ・ミュージアム―つくばシダ展」が始まる。同園が保有するシダ植物600種以上の中から、初公開となる近年発見された新種や絶滅の恐れのある希少種などを含む約200点が展示される。同園でのシダ展開催は19年ぶりとなる。

現在、世界中にある1万2000種余りのシダ植物のうち日本には約600種が生息しているとされる。一方で、野生のシカに食べられるなどして、約3分の1にあたる260種あまりが絶滅の危機にひんしており、環境省が定める「レッドリスト」に登録されている。

こうした状況の中で同園は、希少なシダ植物を絶滅から救うため胞子から培養し育てている。今回の展示では、保護の取り組みの様子が公開されるとともに、「タカサゴイヌワラビ」など絶滅危惧種に指定されている約80種を間近に見ることができる。

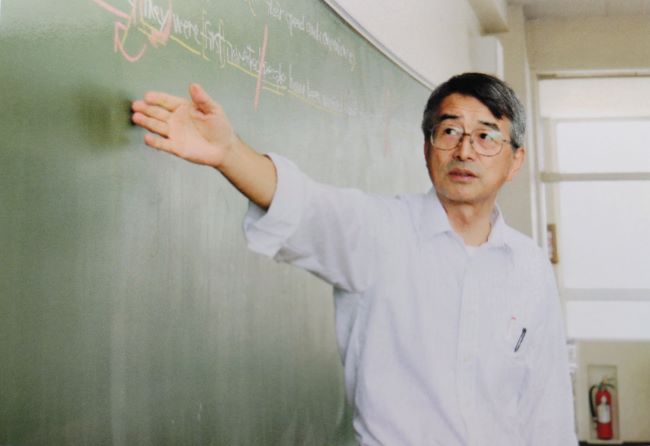

また2018年に長崎県対馬で発見された新種の「ツシマミサキカグマ」や、今回の企画展を担当する同博物館植物研究部陸上植物研究グループの海老原淳さん(45)らが同年に鹿児島県徳之島で、日本国内で初めて自生するのを発見した新産種で、これまで台湾、中国、ベトナム、ミャンマーで確認されていた「ムシャシダ」など、直近7〜8年の間に見つかった新種・新産種を8種、展示している。

ほかにも、水分を含むとフィルムのように半透明に輝く、コケに似た「コケシノブ」や、江戸時代にも人気を博し、古くから園芸品種として愛好されてきたシダ植物で根や葉をもたないことが特徴の「松葉蘭」、見るだけでなく日本の食生活に根付いた「わらび」など食べられるシダ植物のレシピを「3分シダクッキング」という動画で会場で流すなど、ユーモアを交えながら、シダに親近感を覚える仕掛けも用意されている。

企画展の担当者で同博物館植物研究部多様性解析・保全グループの堤千絵さん(46)は「シダ植物は地味なイメージがあるかもしれないが、着生することで高い木に登る。それだけでなく、落ちる雨水を集めるなど、シダは自然の中で賢く生きている。そんなシダ植物の多様な生き方は魅力的。より多くの人にその魅力が伝われば」と思いを語る。

海老原さんは「今回、筑波実験植物園で開催するシダ植物の企画展は19年ぶり。シダに詳しい方も、初めて接する方も、大人からお子さんまで楽しめるような構成を作った。ぜひ、シダの多様な魅力を知る機会にしてもらえたら」と、来場を呼び掛ける。(柴田大輔)

◆「シダ・ミュージアム―つくばシダ展」は9月16日(土)~24日(日)まで、つくば市天久保4-1-1 筑波実験植物園で開催。開園時間は午前9時から午後4時30分。料金は一般320円(税込み)、18歳以下と65歳以上は無料。期間中は「シダの多様性研究と保全の最前線」(16日開催)など専門家によるセミナーが複数予定されている。それぞれ定員制で、予約が必要なものもある。詳細はイベント特設サイトへ。

![片岡英明さん[20844]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2023/09/93b8985816dbdea8a2aa9b47ca80c5ec-696x392.jpg)

![佐々木あかねさんアクションペインティング個展[2305843009363740281]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2023/09/246facf21370bbd8e45d00cd53f52a82-696x392.jpg)

![デザインを手に持っている様子①トリミング[2305843009363694042]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2023/09/39c2b07c42756398bc3f5a0e734aeef1-696x392.jpg)