霞ケ浦と北浦の夏の風物詩、ワカサギ漁が21日解禁された。今年は例年に比べ体長が約7センチと大ぶり。「身も大きさも消費者に喜んでもらえるのではないか」と、12月まで続くこれからの漁に期待が寄せられている。

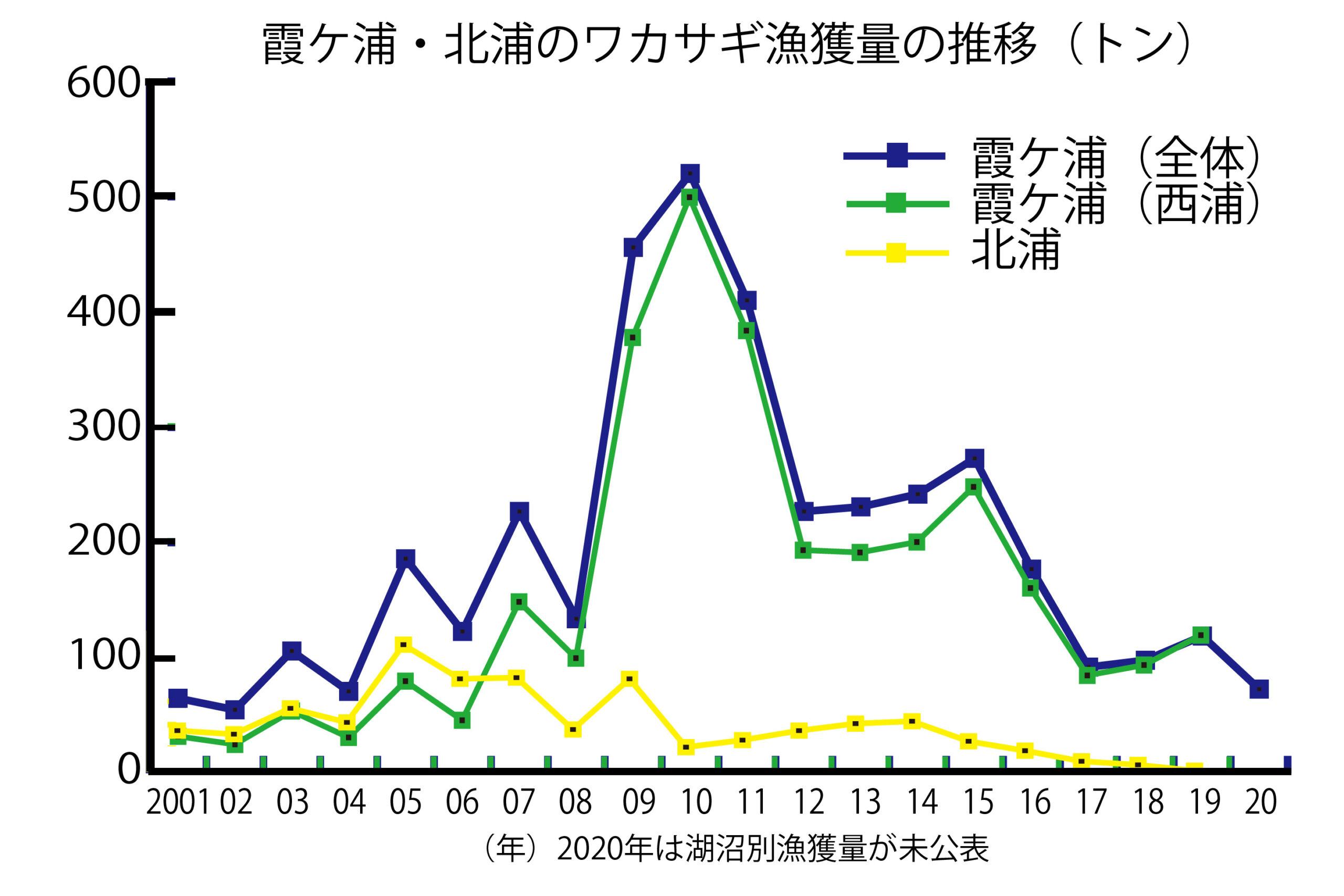

解禁日当日の操業(出漁)船は、霞ケ浦・北浦併せて142隻(昨年は118隻)、平均漁獲量は霞ケ浦が29.6キロ(同45.6キロ)、北浦が1.7キロ(同10.5キロ)だった。

温暖な霞ケ浦・北浦はワカサギの成長が早く、全国でも珍しく夏にワカサギが捕れることから「ナツワカ」の愛称で知られ、フライなどのほか、様々なレシピで好まれている。

愛好者などからの引き合いも多く、土浦市内のスーパーや専門店などでは生や加工品のワカサギが販売されている。霞ケ浦水産研究会(霞ケ浦漁業協同組合内)は昨年から捕りたての夏のワカサギを多くの人に味わってもらおうと、産地直送通販サイト(https://poke-m.com/products/165223)で「わかさぎオンライン解禁市」を関東地方限定で実施している。

国内の昨年のワカサギ漁獲量は、青森県の365トンをトップに、北海道210トン、秋田県207トンと続き、茨城県は73トンで第4位だった。解禁日は秋田県の小川原湖が9月1日、北海道の網走湖が9月頃、秋田県の八郎湖は10月頃とまちまちで、「ナツワカ」は霞ケ浦・北浦だけだ。

霞ケ浦・北浦のワカサギ漁獲量で最も漁獲量が多かったのは1965年の2595トンで、現在全国トップの青森県の実に7倍以上の水揚げを誇っていた。(山崎実)

◆霞ケ浦・北浦の魚が購入できる土浦市内の店は、タイヨー土浦店(東真鍋)、田中屋川魚店(川口)、JA農産物直売所サンフレッシュはすの里(木田余)、出羽屋イオン土浦店(上高津)。佃屋(生田町)、小松屋食品(大和町)、箕輪名産店(大和町)、出羽屋ピアタウン店(真鍋新町)、常磐商店(沖宿町)

◆ワカサギ料理が食べられる土浦市内の飲食店は、ふぐ・あんこう喜作(神立中央)、天ぷら八起(大和町)▽つくば市内は、常陸乃圀もんどころ・つくばデイズタウン店(竹園)、

=いずれも霞ケ浦北浦水産振興協議会HPより引用

![ひょうたんの眼 39[2305843009236009889]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/07/2054b0849bad2550984c912164078ffe-696x392.jpg)

![くずかごの唄 90[2305843009236009654]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/07/aca05f7b5678c865592917d6fd1c047b-696x392.jpg)

![障害者差別相談室報告会写真[2305843009235970566]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/07/6318417160f32ef430ba3a13a7eeaa11-696x391.jpg)

![斉藤裕之 90[2305843009235941421]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/07/26f90825b8f411f03977ae34863806a8-696x447.jpg)

![2021-07-21 NIMS[4840]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-21-NIMS4840-696x392.jpg)