【コラム・斉藤裕之】さて、80余点の作品を無事にかけ終わり、「平熱日記 in 千曲」は小雨の中、初日を迎えた。ギャラリーと接する母屋のリビングにはいつの間にかお手伝いの方々が集まり始め、にぎやかに準備が進んでいく。今まで経験したことのない、こうなるともはやギャラリーのオープニングというより、親戚一同が集まった何かの慶事のようだ。

そうこうするうちに、アーティストトークの時間となった。見ての通り、特に何を説明する必要もない作品だと思うのだけれど、オーナーのかおりさんの提案で簡単な実演をすることになっていた。

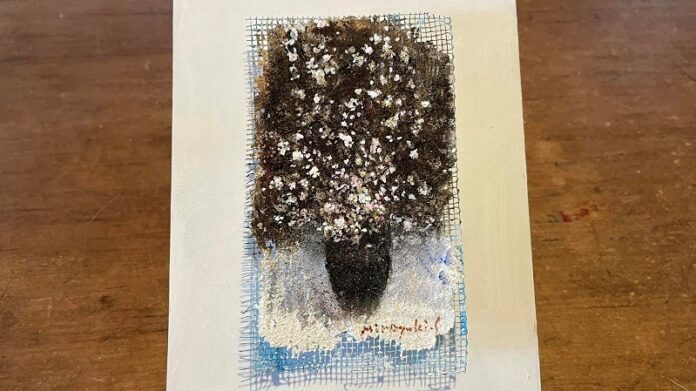

持参した筆や絵具を使ってイリコを描く。光の具合や机の高さなど、いつもとは違う条件の上、周りを多くの人が囲んでいるのでやりにくかったけれども、漆喰(しっくい)に金網を塗る様子も見てもらって、イリコを描いてみた。それから、かおりさんの質問に答えながら作品にまつわる話などをした。

近隣の方々、東京から来てくれた姪(めい)夫婦、かつての教え子。ファンとおっしゃる方は富山から、なんと茨城からもいらしてくれた方もいて…。実に久しぶりに打ち上げなんていう経験もして、にぎやかな初日を終えた。

次の日、人のいないギャラリーに座る。壁に展示された絵はすでに私には何ともしがたいものとなってしまっていて、壁の絵に見られているような気になる。やがて扉を開けてお客さんが入ってきた。そして一つの絵を見つけて話を始める。

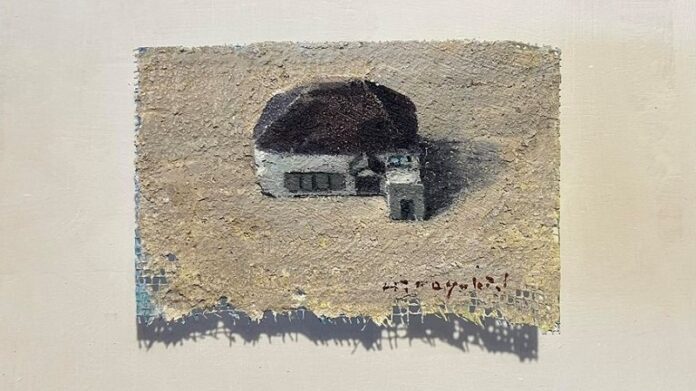

私は、その人が私の絵について全てお見通しのような気がするので、聞かれることに子供のように素直に答えることしかできない。ただ、多くの方から「とても小さな絵なのに大きな広がりを感じる」という感想をいただいてうれしかった。私としても小さな絵を描いているつもりはなくて、描いている絵が小さいだけなのだ。

運転と演歌のリズムは相性がいい

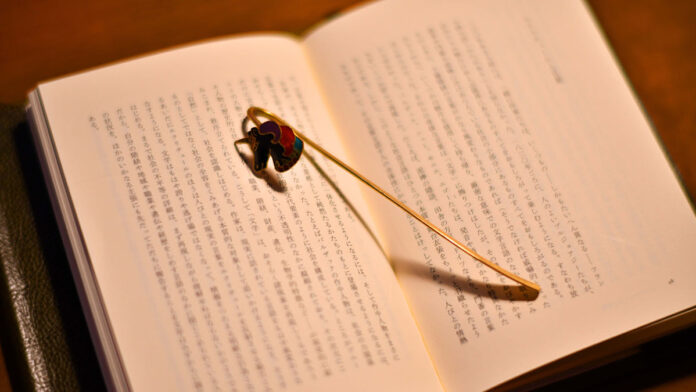

3日目、金髪の次女とネールアーティストの友人、チエピーがわざわざ新幹線でやってきてくれた。寒の戻りでダウンジャケットを着た外国人観光客が目立つ中、まずは善光寺にお参り。先日無事に戻られた「賓頭盧(びんずる)様」のお体も触ることができた。ちなみに、チエピーのカラフルな付け爪は鉛筆のキャップほどの長さがあって、先が鋭くとがっている。賓頭盧様もその爪にはさぞかし驚かれたはず。

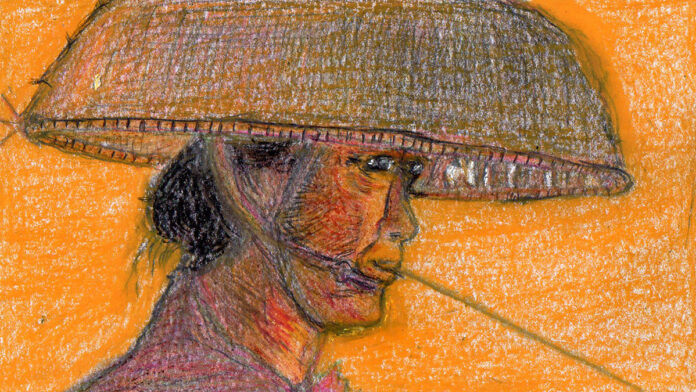

せっかくなので、信州そばを食べてからギャラリーに向かう。子供のころから絵を習っていたチエピーはとても熱心に作品を見てくれた。

さて、暗くなる前に2人を乗せて高速で茨城まで帰らなければならない。チエピーは運転する私を気遣ってか、ブルートゥースで音楽を流してくれた。その選曲が「心の旅」、「神田川」から始まって、「帰ってきた酔っ払い」、山崎ハコの「織江の唄」、「木綿のハンカチーフ」…。

お父さんがよく聞いていたという、なんとも渋すぎる選曲だが、私には中学の修学旅行や上京したころなど、その当時の光景が懐かしく思い出されて、眠気をみじんも感じない快適なドライブとなった。

余談だが、長距離トラックの運ちゃんが八代亜紀やサブちゃんファンだという理由が何となく分かった。車の1人旅にはしゃれた音楽よりも演歌が合う。ハンドルと演歌のリズムは実に相性がいい。眠くもならないし長いトンネルも一曲唸(うな)ればあっという間だ。(画家)

➡斉藤裕之さんの過去のコラムはこちら